点击可重置字体

复制

举报

剧本正文

真声

真声

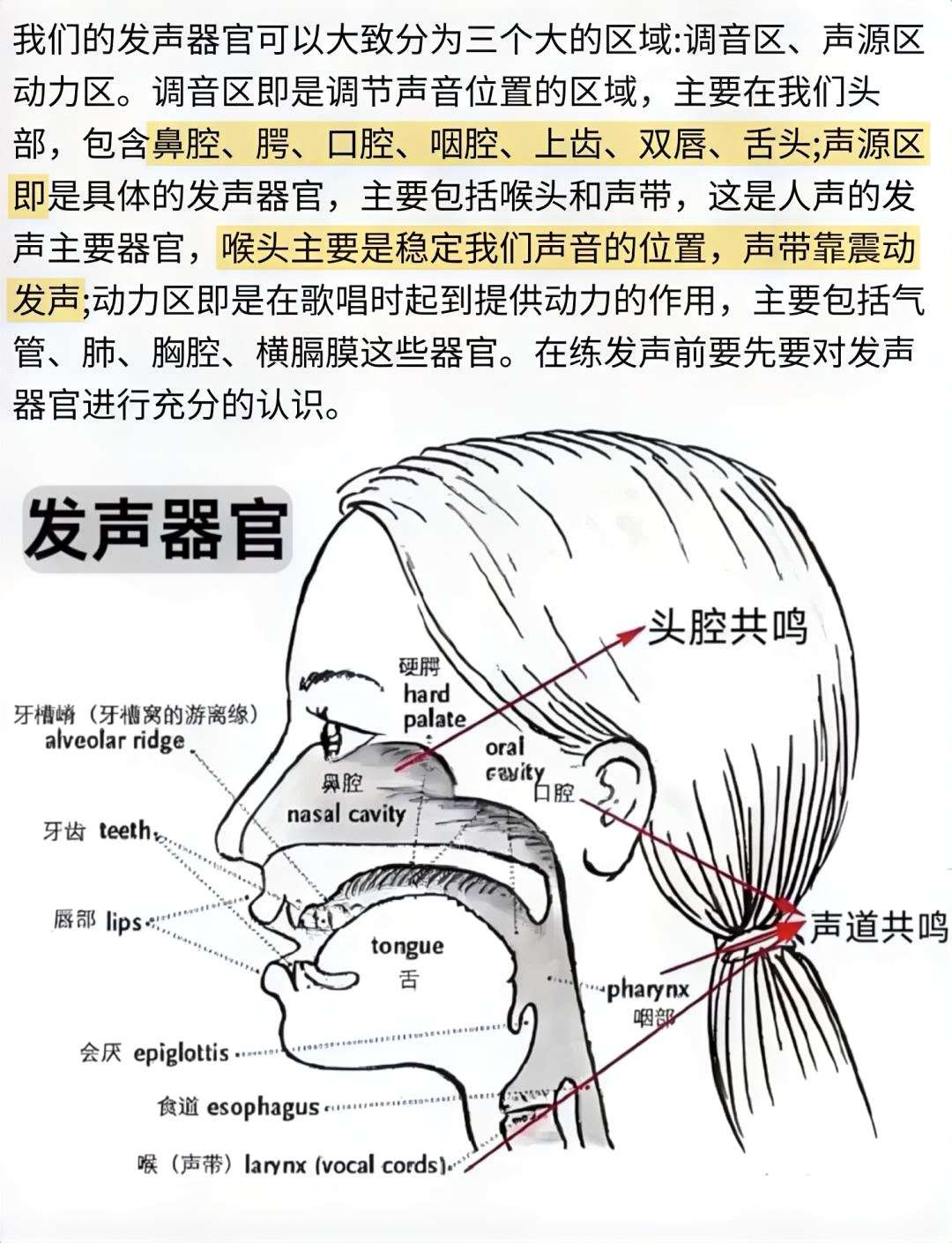

真声是声乐演唱中的基础发声方式,其定义和特点可以从以下几个方面理解:

1. 基本定义

真声是声带完全闭合振动产生的自然音色,与平时说话的声音相似。这种发声状态下,声带整体振动且张力较强,发出的声音刚劲有力、结实明亮。在传统戏曲中也被称为"大本噪"。

2. 生理机制

声带整体振动,闭合良好

音色接近日常说话状态,具有自然质感。

3. 常见误区

不是胸声:真声与胸声是不同的概念,胸声是音色表现而非发声方式。

非混声:混声是真声与假声的结合体,需区分概念。

4. 应用特点

自然声区(中低音区)的主要发声方式。

高音区需转换为混声,否则易出现断层。

流行演唱中强调"实唱"效果,具有穿透力。

练习真声时需要注意声带闭合控制、气息支撑和共鸣调节三个关键技术。建议通过气泡音练习强化声带闭合能力,采用腹式呼吸法保持稳定气流输出,并保持咽腔打开状态以获得良好共鸣。

假声

假声

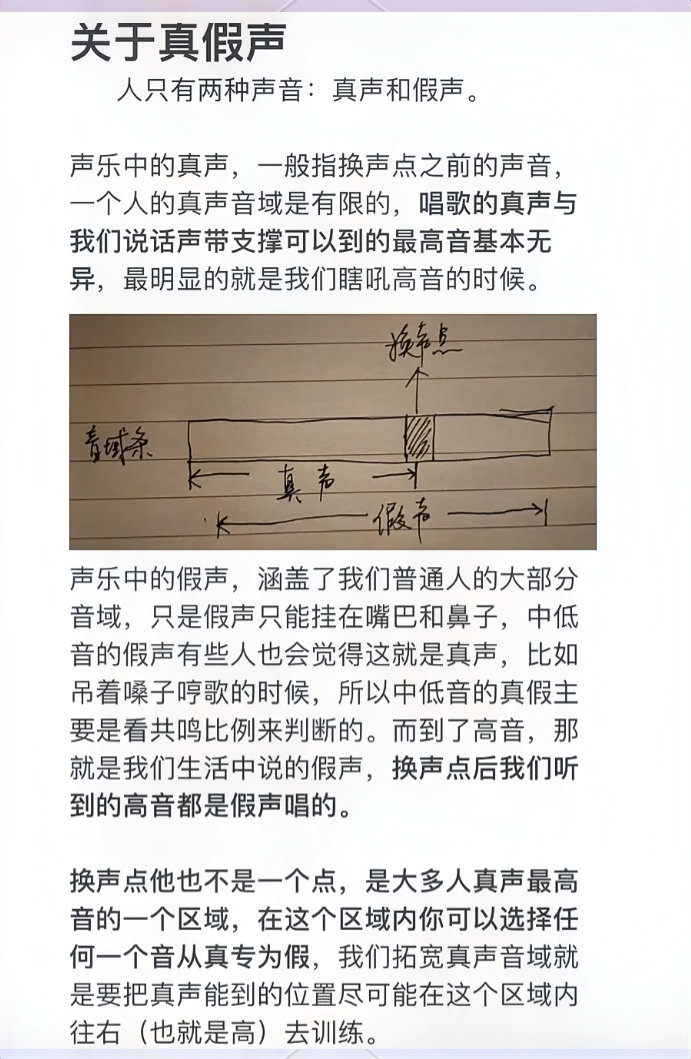

假声是声乐演唱中的重要技术手段,其定义和特点可归纳如下:

一、核心定义

假声是通过控制声带边缘振动产生的高频声音,音色空灵飘渺,音高通常比正常发声高一个八度。这种发声方式需要刻意调节声带闭合度,与真声形成鲜明对比。

二、声带运作原理

部分振动:仅让声带边缘发生振动,而非整体闭合。

气息控制:配合较少的气息量产生高频声波。

共鸣位置:主要产生于头腔共鸣区。

三、实际应用场景

流行演唱 高音区扩展与情感表达

戏曲表演 特殊角色塑造(如假声男高音)

特殊音效 制造超现实感的声音效果

四、常见误区辨析

假声≠混声:混声是真假声的混合体,而假声是纯边缘振动

性别差异:男性头声即假声,女性则需区分头声与假声概念

哨音区别:极端高音区的哨音与常规假声存在生理差异

五、训练要点

通过哼鸣练习找到声带边缘振动感

保持微笑口型增强高频共鸣

循序渐进进行音高扩展训练

掌握假声技术需要系统训练,建议结合专业声乐教程进行科学练习。

混声

混声

混声是通过协调声带振动与共鸣腔体,实现音色统一、音域连贯的歌唱技术。它通过协调真声与假声的混合比例,实现声音的平滑过渡与音域扩展。以下是关于混声的详细解析:

一、核心定义与生理机制

混合发声原理:混声需同时维持声带闭合(甲状软骨前倾)、张力调节(环状软骨后倾),使声带部分闭合振动,产生介于真声与假声之间的平衡音色。形成声带边缘与空气的对抗振动。

共鸣整合:同时激活头腔、胸腔及咽腔共鸣,形成"三腔一体"的共振效果。胸声(低频共鸣)、头声(高频共鸣)与自然音区,消除换声点断层。

二、技术分类与应用

类型 特征 适用场景 代表歌手

强混声 声带张力强,音色厚实 高音区冲击力表现 林俊杰

弱混声 气息占比高,音色柔美 情感细腻的慢歌 李健

平衡混声 真假声比例均衡 全音域演唱

王力宏

二、四步训练法

基础练习:

保持"半打哈欠"状态打开咽腔,用笔盖辅助定位共鸣位置。

通过哼鸣练习建立声带边缘振动感

进阶技巧:

舌根贴住小舌头发"啊"音,感受混声通道。

动态调整气息量与声带闭合度的平衡

甲倾动作练习

用右手食指抵喉结尖端,发细薄"呜"声,感受甲状软骨前倾使声带拉长变薄。

内口腔打开

闭口打哈欠激活小舌头空间,保持后咽壁扩张(注意避免僵硬)。

咬字共鸣训练

在哈欠状态中念歌词(如"天边有双星"),确保口腔弹性与共鸣平衡。

混声比例调整

流行唱法:内口腔开度1/3(例:"是否这次我将不再哭")

美声唱法:开度1/2(例:"世上有朵美丽的花")

三、常见误区

过度用力:环状软骨后倾过度会导致声带变厚,音色僵硬。

共鸣失衡:胸声不足时高音易虚,需通过"叹气式发声"强化支持。

四、辅助练习

音阶滑音:从高音区向下滑动,体会声带张力渐变。

情绪模拟:通过"委屈哼鸣"定位甲倾,"愤怒喊叫"触发环倾。

建议每日专项练习3-5分钟,持续2-3个月可见显著改善。

五、常见误区

混声≠单纯的气声或假声,需保持声带有效闭合。

不同音高需动态调整真声与假声的混合比例

强弱混声

强弱混声是声乐技术中两种核心的混声形态,主要通过调节声带闭合程度、共鸣腔比例及发声动机实现音色与力量的动态控制。以下是具体解析:

一、核心概念与区别

强混声

特征:胸声比例>头声比例,声带闭合程度深,音色饱满有力,高频泛音丰富,适合表现激昂情感或高音区冲击力。

发声机制:依赖环状软骨下移(环倾)横向拉长声带,结合咽部放大效果,形成“闭合”与“关闭”技术的强对抗。

典型应用:流行音乐副歌高音、摇滚演唱等需穿透力的场景。

弱混声

特征:头声比例>胸声比例,声带闭合较浅,音色轻柔缥缈,带有气感,适合细腻情感表达或极高音区。

发声机制:通过甲状软骨上移(甲倾)纵向拉伸声带,配合边缘化发声技术,减少声带振动面积。

典型应用:民谣、R&B等风格的弱唱段落,如李健的弱混技术。

二、技术要点与练习方法

共同基础:均需掌握声带闭合与气息支撑,通过哼鸣练习(闭口/开口)及母音转换(A/E/I/O/U)训练声道通畅。

强混练习:

噘嘴卷舌触发环倾状态,感受环状软骨下移;

结合咽音技巧(如学猫叫)增强声音集中度。

弱混练习:

模仿女生说话激活甲倾,体会喉结上移;

以假声为主导,逐步加入头腔共鸣。

三、动态调节与艺术表达

比例关系:强弱混声并非孤立,演唱中需根据音乐需求动态调整胸声与头声比例,实现平衡混声(比例均衡)的过渡。

情感适配:强混强化爆发力(如呐喊式高音),弱混营造空灵氛围(如气声吟唱),二者对比可增强歌曲叙事性。

四、注意事项

强混需避免过度挤压喉咙导致声带疲劳,弱混需防止漏气造成声音虚浮;

实际演唱中常组合使用,例如主歌用弱混铺垫,副歌转强混升华。

头声

头声是声乐中通过头腔共鸣产生的高音区发声技术,其核心特征和训练要点如下:

一、头声的本质

生理基础

通过鼻咽腔、蝶窦等头部共鸣腔体产生高频振动,声带呈边缘闭合状态(变长变薄)

与假声的区别

假声:声带松弛漏气,缺乏支撑(如"娘炮声+咳嗽"状态)

头声:声带边缘主动闭合,具有穿透力(类似惊喜尖叫的生理反应)

二、关键训练方法

共鸣定位

想象眉间蝶窦振动(可用"意外遇见偶像"的激动感触发)

通过哼鸣练习感受鼻腔到额窦的气流通道

发声技术

保持喉部松弛,避免过度挤压声带

混声状态下的高音(如陶喆"Baby Baby Do"的过渡段)

三、常见误区

头声≠假声:前者需声带主动闭合,后者是气流失控的松散发声

头声≠鼻音:需避免软腭塌陷导致的鼻腔堵塞

注:专业歌手的头声往往与胸声/混声形成连续音域(如王力宏头混声技术)

胸声

胸声(Chest Voice)是声乐中通过声带整体振动产生的低音区发声方式,具有声音浑厚、共鸣感强的特点。以下是关于胸声的核心要点:

一、胸声的本质与特点

发声原理

胸声是甲杓肌主导的声带全振动模式,产生低频丰富的音色。其“胸腔感”实际来自低频泛音被口腔/咽腔强化后的听觉效果,而非胸腔本身的共鸣作用。

音色特征

低频能量突出,音色温暖、结实(如陈奕迅在《陀飞轮》中的表现)

过度使用可能产生“牛叫”般的粗糙感,需技术控制

二、胸声的生理机制

声带状态

声带充分闭合且厚度增加,振动频率较低(与头声的声带边缘振动形成对比)。

共鸣调节

主要依赖口腔和咽腔的共鸣空间

胸腔仅传递振动感,需通过腹式呼吸提供稳定气流支撑

三、胸声训练方法

基础练习

从C3-G3音阶开始,用“阿”或“啦”音练习,感受胸前第二粒纽扣位置的振动

夸张发音练习(如缓慢说“你很美”强化胸腔震动)

进阶技巧

结合咽音质感(如“呕吐”发音时的舌头凹下位置)避免声音散漫

爵士乐演唱中需与歌词节奏融合,控制气息强弱变化

四、常见误区纠正

胸腔共鸣≠胸声:胸腔是振动传递通道而非共鸣腔,实际共鸣发生在口腔/咽腔

挤压喉部:需保持喉头稳定,通过腹式呼吸避免声带过度紧张

五、代表性歌手参考

陈奕迅:以口语化胸声见长,技术自然(如《陀飞轮》)

李健:低音区胸声与高位置共鸣结合,音色层次丰富

通过系统训练,胸声可成为声音表现力的重要组成部分,但需注意避免过度依赖导致音域受限或音色僵硬。

换声点

换声点是声乐演唱中音高转换的关键技术节点,指歌手在自然音区基础上扩展音域时,需要调整发声机制才能稳定演唱的音高位置。以下是具体解析:

一、定义与生理机制

声带状态变化

真声区(自然音区)声带完全闭合振动,换声点以上转为部分振动(假声/混声),需通过甲状软骨前倾调节声带张力。

音高分界特征

男高音:通常在E4-F4附近(如中央C上方四度组)

女高音:多在F5-G5区间(比西附近)

测试方法:用钢琴逐音演唱,出现明显紧绷感即为换声点

二、技术处理方式

正确发声选择

混声:平衡真假声比例(如流行唱法常用)

登录后查看全文,点击登录