978年南唐后主李煜之死,

标志着文学史上“五代词”的落幕。

当大幕再拉开时,

属于两宋最高荣耀的“宋词”开始隆重登场。

[篇叁·宋仁宗时代:宋词的第一个高峰]

〔1〕他们是隶属于宋仁宗时代的卓越代表,失意民间的柳永,高处庙堂的晏殊,锐意进取的范仲淹,构成了这个词坛黄金时代的多重镜像。

1

欧阳修在二十四岁这一年(1030),高中进士。宋朝人最喜欢“榜下择婿”,认为新科进士是未来的超级“潜力股”。于是,金榜题名的欧阳修很快就迎来洞房花烛,被翰林学士胥偃定为女婿。

尽管如此,他还是不减风流,在不知道写给哪位心爱女子的《系裙腰》一词中,他如此回忆:

水轩檐幕透薰风。银塘外、柳烟浓。方床遍展鱼鳞簟diàn,碧纱笼。小墀chí面,对芙蓉。

玉人共处双鸳枕,和娇困、睡朦胧。起来意懒含羞态,汗香融。素裙腰,映酥胸。

〔2〕作为后来的一代文学宗师,欧阳修年轻时候最喜欢写这些艳词,这也为他后来惹下了无数风波。然而在当时,这似乎是一种文人群体间的集体活动。

至少,欧阳修的老上司,西京留守钱惟演就很是包容他。

作为投降北宋的吴越王钱俶的第七子,钱惟演很清楚北宋政局的微妙。钱惟演十二岁时,他的父亲、原吴越王钱俶就在过六十大寿时,喝了宋太宗赵光义的赐宴,酒后“暴毙”。这件事,对年幼的钱惟演造成了很大的心理冲击。此后一生,他最喜欢的,就是攀附赵宋皇权,没事读读书、喝喝酒,为求自保嘻嘻哈哈过一生。

〔3〕为免遭杀身之祸,钱惟演特别喜欢攀附皇室。他先后让儿子钱暧娶了宋仁宗郭皇后的妹妹,又让另一个儿子钱晦娶了宋太宗的外孙女。他甚至将自己的亲妹妹嫁给了宋真宗刘皇后的哥哥刘美(刘世济)。宰相丁谓得势时,钱惟演就把女儿嫁给丁谓的儿子,等到丁谓倒台,钱惟演又拼命踩踏这位亲家。因此,钱惟演的人品让时人很不屑。但这位在夹缝中求生、写下“情怀渐变成衰晚,鸾镜朱颜惊暗换”的贵胄,却很欣赏欧阳修,对于奖掖后进也不遗余力。

〔4〕在西京洛阳,钱惟演幕下聚集了一大批优秀词人。除了欧阳修,那时,梅尧臣、张先等人也经常是钱惟演的座上客。刚刚金榜题名、洞房花烛的欧阳修,此时经常写写“试问当筵眼波恨,滴滴为谁娇”的浓情艳词。

有一次,钱惟演在后园开宴,宾客都已到齐,欧阳修却迟迟不至。好不容易人来了,大家却发现欧阳修竟然还带了位歌妓。

钱惟演不责备欧阳修,却询问歌妓说,为何迟到?歌妓这才慵懒回答,中午睡了午觉,醒来后发现丢了金钗,跟欧阳修一起找来找去找不着,因此才迟到。

〔5〕钱惟演于是说,如果欧阳推官愿意为你写一首词,我就送你一个金钗。钱惟演既然发话,欧阳修二话不说,挥笔就来了首《临江仙》:

柳外轻雷池上雨,雨声滴碎荷声。小楼西角断虹明。阑干倚处,待得月华生。

燕子飞来窥画栋,玉钩垂下帘旌。凉波不动簟纹平。水精双枕,畔有堕钗横。

好一首词,把歌妓午睡写得诗情画意,马上引来满座称赞。于是,钱惟演让人从公库中取钱给歌妓代偿其钗。

〔6〕可在洛阳,欧阳修不仅仅拥有这位歌妓。在《玉楼春》中,他这样告别心爱的女人:

尊前拟把归期说,欲语春容先惨咽。人生自是有情痴,此恨不关风与月。

离歌且莫翻新阕,一曲能教肠寸结。直须看尽洛阳花,始共春风容易别。

晚年时,已经成为文坛宗师的欧阳修曾经自我反省说:“三十年前,尚好文化,嗜酒歌呼,知以乐而不知其非也。”意思是说,那时候我还年轻,就知道玩得高兴,根本不知道什么是对错。

2

〔7〕当二十多岁的欧阳修在纵酒高歌的时候,已经四十多岁、多次落榜的柳永,却在痛苦中徘徊。

后世对于柳永的具体生卒年月有所争议,只知道他大约生于984年,约卒于1053年。这位生命中大部分时间一直在底层浮沉的词坛高手、情场浪子,十八岁就从福建崇安(武夷山)老家北上,想要到京城开封一博科举,没想到中间经过江南,竟然一停就是七年,一直到二十五岁时才赶到开封赴考。

〔8〕“江南好,风景旧曾谙ān”。江山如画、美人如花的江南,显然让这位来自南方山区的少年才子流连忘返,在那首著名的《望海潮·东南形胜》中,柳永如此描绘钱塘(杭州)的繁华:“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。”这首词艺术感染力很强,相传后来南宋初期,金主完颜亮听唱柳永的这首词后,激发了吞并南宋的野心。

宋仁宗朝大才子范镇也曾评价说:“仁宗四十二年太平,镇压翰苑十余载,不能出一语咏歌,巧于耆卿词见之。”意思是,回想宋仁宗朝那四十二年的太平岁月,我范镇担任翰林学士十几年,却没有好词咏歌,但这些在柳永的词里却都能看到。

〔9〕等到柳永从江南的美景里短暂苏醒过来,想到京城开封寻觅功名时,科举的大门却屡屡对他关闭。一生中至少落榜四次的柳永,后来写了《鹤冲天·黄金榜上》抒发这种抑郁:

黄金榜上,偶失龙头望。明代暂遗贤,如何向。未遂风云便,争不恣狂荡。何须论得丧?才子词人,自是白衣卿相。

烟花巷陌,依约丹青屏障。幸有意中人,堪寻访。且恁nèn偎红倚翠,风流事,平生畅。青春都一饷。忍把浮名,换了浅斟低唱!

〔10〕五代十国以后蜀、南唐的曲子词为代表,因为君主沉溺声乐乃至亡国的教训不远,从宋太祖、宋太宗到宋真宗、宋仁宗朝,都对“属辞浮靡”格外警惕。但柳永的“青楼艳词”在北宋民间颇负盛名,以致“教坊乐工,每年新腔,必求(柳)永为辞,始行于世”,而有的妓女为了抬高知名度和身价,甚至有偿请柳永题词,“妓者爱其有词名,能移宫换羽,一经品题,声价十倍,妓者多以金物资给之”。当时有“凡有井水饮处,即能歌柳词”的说法。这种民间的风尚,传到了开封大内皇宫。“天下咏之,遂传禁中。仁宗颇好其词,每对宴,必使侍从歌之再三”。

〔11〕连宋仁宗都喜欢上了这位浪子的歌词,眼看着柳永似乎金榜题名有望,然而世事弄人,君王私下喜欢归喜欢,但在公开的政治取向上,却严斥这种“浮靡艳词”。相传宋仁宗有次看到柳永的名字出现在录取榜上,就想起了柳永写过的“忍把浮名,换了浅斟低唱”,于是特意将他黜落,还说:“且去浅斟低唱,何要浮名?”

科举无望,多次落榜,柳永“由是不得志,日与獧子纵游娼馆酒楼间,无复检约”,并且调侃自称“奉旨填词柳三变”。

〔12〕有人向宋仁宗推荐柳永,宋仁宗就问:“莫非是那个填词的柳三变?”推荐人就说是啊,宋仁宗的回答也有趣,说,那就“且去填词”。

在《蝶恋花》中,无奈风流、失意人生的柳永这样写道:

伫倚危楼风细细,望极春愁,黯黯生天际。草色烟光残照里,无言谁会凭阑意。

拟把疏狂图一醉,对酒当歌,强乐还无味。衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。

这不仅是对心爱的女人而言,更是对柳永流连市井、落寞人生的真实写照。

3

〔13〕柳永有烦恼,打发柳永“且去填词”的宋仁宗赵祯也有烦恼。这位十三岁就登基为帝的君王,一生中以谨慎克制闻名。他晚上肚子饿想吃羊肉,却怕奢侈浪费不敢说。想提拔自己心爱的张贵妃的亲戚当个官,却因包拯反对,只好作罢。

尽管也喜爱柳永的歌词,但大部分时候,宋仁宗在开封的皇宫中,并不演奏诗词音乐,因此皇宫中时常显得冷清寂寞。宋人施德操在《北窗炙輠录》中写道,有一天夜里,宋仁宗听到外面有很热闹的丝竹歌笑之声,就问宫人说:“这是哪里在作乐?”宫人回答说,这是皇宫外面民间酒楼的喧闹声音。紧接着,宫人向宋仁宗诉苦说:“官家您听,外面民间是如此快活,哪似我们宫中如此冷冷落落啊。”

〔14〕北宋时,臣子私下会称皇帝为官家。宋仁宗倒是看得开,他回答说:“你知道吗?正是因为我宫中如此冷落,外面人民才会如此快乐。我宫中若像外面如此快乐,那么民间就会冷冷落落。”

宋仁宗十三岁那年,父亲宋真宗去世。仁宗少年登基,但朝政实际上是被其父的皇后刘娥把持。一直到1033年,刘太后去世,二十四岁的宋仁宗才开始亲政。但亲政不久,宋仁宗却获悉了一个惊天消息:刘太后原来不是他的亲生母亲,甚至很有可能是他的杀母仇人。原来,宋仁宗真正的亲生母亲,是刘娥身边的一个婢女李氏。当初,宋真宗在偶然临幸李氏后,李氏便怀上了孩子。得知消息后,多年不育的刘娥遂将李氏所生孩子据为己有,对外谎称是自己亲生。

〔15〕为了隐瞒宋仁宗的真实身世,刘娥在世时一直软禁控制李氏,以致宋仁宗与母亲李氏二人终生不能相见。实际上,宋仁宗的身世在当时就广为人知,但养在深宫的宋仁宗却被蒙在鼓里。碍于刘娥的权势,整个宋廷内部无人敢言。但等到刘娥去世,这个秘密再也无法隐瞒。

得知自己的真实身世后,宋仁宗一度崩溃流泪,并下发《罪己诏》,说自己对亲生母亲不孝,没当好皇帝,也没做好儿子。《罪己诏》一发,举国议论纷纷。为了验明真相,宋仁宗命令为母亲李氏开棺验尸。在看到李氏在棺内被隆重入殓后,他才强抑怒火,淡化了此事。

〔16〕对于如何评价刘娥的功过,当时,满朝文武大臣鉴于刘娥掠夺仁宗为子、在世时垂帘听政的种种做法,纷纷上书谴责她的种种不道德和执政过失。但朝臣范仲淹却上书说,太后虽然有过,不过毕竟养护今上多年,建议朝廷掩饰太后过失,成全其美德。最终,宋仁宗采纳了范仲淹等人的建议,诏令朝廷内外不得再擅自议论太后之事。

尽管如此,这件事还是对宋仁宗造成了巨大的心理伤害。等到二十三年后的至和三年(1056),四十七岁的宋仁宗突然精神失常、手舞足蹈、语无伦次。后来,他的病情越来越重,天天大声呼叫说:“皇后等人要害我!皇后等人要害我!”这种疯癫状况持续一个多月后,宋仁宗才逐渐康复。

4

〔17〕获悉身世之谜第二年(1034),宋仁宗特开恩科,下令放宽对历届科场沉沦之士的录取尺度。已经五十一岁的柳永听闻消息,特地从鄂州赶赴京师。最终,从二十五岁一直考到五十一岁,柳永才被擢为进士。老来中举,自然让柳永欣喜若狂。在从汴梁(开封)前往苏州时,柳永特地拜访了当时的苏州知州范仲淹。

相比沉沦半生的柳永,范仲淹的身世也相当坎坷。

范仲淹两岁时丧父,母亲带着他从苏州改嫁到山东一户姓朱的人家。很长一段时间,他都不知道自己的身世,一直到有次他劝诫朱家兄弟不要挥霍浪费时,对方反而怒道,我用朱家的钱,关你什么事?

〔18〕由此,范仲淹才知道自己并非姓朱,而是姓范,原籍苏州。了解自己的真实身世后,范仲淹伤感不已,毅然辞别了母亲,来到了应天府(今河南商丘)求学。生活清苦的他每天煮粥充饥,为了节约,每次等粥冷却凝固后,再用刀子将粥划为四块,然后早晚伴着腌菜各吃两块,如此坚持多年。

在应天府求学四年后,宋真宗大中祥符八年(1015),范仲淹高中进士。范仲淹也对后面才获悉自己真实身世的宋仁宗心有戚戚焉,但出于朝政大局,他仍然建议宋仁宗要护全刘娥的身后名声。

宋仁宗真实身世曝光后,北宋也迈入了多事之秋。

〔19〕此前,北宋在和辽国达成澶渊之盟(1005)后,两国保持了长期和平的局面。尽管与东北的辽国达成和平,但是在西北,党项人却不断崛起。到了宋仁宗宝元元年(1038),党项的李元昊正式称帝建立西夏,此后从1040—1042年,西夏连续在三川口战役、好水川之战、定川寨之战中大破宋军,西夏军队兵锋直逼长安,汴京开封震动。这也是宋夏两国之间百年战争的开端。

面对西夏人的崛起,范仲淹被委以重任。从宋仁宗宝元元年至庆历三年(1038—1043)间,范仲淹以龙图阁直学士身份,参与经略西线边防,使得宋军在多次大败后,仍然能够稳住西北边防。

〔20〕经过范仲淹、韩琦等名将的力守,西夏针对北宋的攻击屡屡遇挫而返。另外在经济上,北宋针对西夏的经济命脉主要依靠盐业的弱点,也对应采取了经济制裁、禁运青盐等贸易战。在北宋多管齐下的震慑下,西夏国力日益衰微,李元昊最终息兵讲和,与北宋在1044年达成和议。双方约定,西夏向北宋称臣,北宋每年则赐予西夏绢十三万匹、银五万两、茶二万斤,并开放边境贸易,史称“庆历和议”。

与西夏的和议虽成,但北宋隐藏的危机并未解除。

〔21〕北宋由于长期的崇文抑武,导致军队作战系统效率低下。为了拱卫中央和巩固边防,军队不断膨胀。宋仁宗时期,北宋军队最高峰时期达到了125.9万人,军事开支占据全国年收入的70%以上。与“冗兵”相对,则是北宋的官僚队伍不断扩张,使得“冗官”和“冗费”等问题不断积累加深。

为了养兵和养官,北宋针对底层民众的税费不断加重。与此同时,北宋国内的土地兼并也日益严重,许多大地主和公卿大臣甚至占地达千顷以上,以致“富者有弥望之田,贫者无立锥之地”。北宋农民开始大量逃亡,小型起义屡屡发生,欧阳修说民变“一年多于一年,一伙强于一伙”。面对内忧外患的局面,忧心忡忡的宋仁宗在宋夏达成“庆历和议”前,便急匆匆地将范仲淹从对西夏的作战前线召回朝中问对,并将他擢升为参知政事(副宰相)。

〔22〕在宋仁宗的推动下,庆历三年(1043)八月,由范仲淹、富弼等人主持的“庆历新政”开始推行,范仲淹等人试图通过澄清吏治、富国强兵,从根本上解决北宋的根基孱弱问题。但改革很快遭遇阻力,来自公卿大臣和地主阶层的阻挠,使得“庆历新政”难以为继。到了庆历五年(1045)正月,范仲淹被外放到陕西,同样作为改革派中坚力量的富弼等人也纷纷被外放,“庆历新政”至此偃旗息鼓。

尽管历时仅有十四个月,但“庆历新政”却为二十多年后的王安石变法开启了先声。

〔23〕被外放到陕西后不久,范仲淹又因为得罪宰相吕夷简,而被贬黜到河南邓州担任知州。当时,同样参与了“庆历新政”变革的同僚滕宗谅被贬黜到岳州(今湖南岳阳)。滕宗谅到任后,主持重修了岳阳楼,并邀请范仲淹为之作文纪念,为此,范仲淹写下了传扬千古的《岳阳楼记》:“不以物喜,不以己悲。居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐!”

与此同时,因为支持新政而遭贬黜的欧阳修,则在被贬任滁州(今安徽滁州)知州后,写下了千古闻名的《醉翁亭记》,在游记中,欧阳修如此阐述自己的心怀:“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。”

〔24〕“庆历新政”的失败,衍生出了千古名文《岳阳楼记》和《醉翁亭记》,也塑造了千古名园沧浪亭。

作为支持“庆历新政”的一员,名士苏舜钦也被开除公职,废为庶民。苏舜钦是宋太宗朝的翰林学士、参知政事苏易简的孙子,他的父亲是工部郎中苏耆。另外,苏舜钦的外公,则是老宰相王旦。

政治的幻灭,使得苏舜钦这位名门公子看破红尘,于是,他从汴京开封跑到苏州,花了四万钱买了一块荒地。这块地,曾经是吴越国的节度使孙承祐的旧宅池馆。苏舜钦耗费巨力,将这块荒地改造成了后世闻名的沧浪亭。好友欧阳修听说后,特地写下《沧浪亭》一诗:“清风明月本无价,可惜只卖四万钱。”

〔25〕政治失意的苏舜钦,则在《水调歌头》一词中写道:

潇洒太湖岸,淡伫洞庭山。鱼龙隐处,烟雾深锁渺弥间。方念陶朱张翰,忽有扁舟急桨,撇浪载鲈还。落日暴风雨,归路绕汀湾。

丈夫志,当景盛,耻疏闲。壮年何事憔悴,华发改朱颜。拟借寒潭垂钓,又恐鸥鸟相猜,不肯傍青纶。刺棹穿芦荻,无语看波澜。

万千壮志,最终只归无语看波澜。

5

〔26〕“庆历新政”的失败,磨炼了宋仁宗朝众多词人的心志。后来,宋仁宗想让范仲淹重回中央,并让他跟反对变法的宰相吕夷简道歉。没想到范仲淹的回答却是:“臣以前与吕夷简闹矛盾,讨论的都是国家大事,我对他个人于心无憾。”

此前,范仲淹说过:“公罪不可无,私罪不可有。”对待公务必须坚守原则,哪怕得罪人也在所不惜,但在私人品行上,则将恪守清白,绝不贪赃枉法。

最终,在被辗转贬黜后,1052年,范仲淹在赴任颍州途中病逝,终年六十四岁。

〔27〕晚年,范仲淹对子孙说:“每晚就寝时,我都要合计自己一天的俸禄和一天所做之事。如果二者相当,就能够打着鼾声熟睡。如果不是这样,心里就不安,闭目也睡不着。第二天一定要做事补回来,使所作所为对得起朝廷的俸禄。”

范仲淹去世第二年,宋仁宗皇祐五年(1053),柳永也告别了人世。

柳永在中举后,曾经辗转担任过睦州团练推官、余杭县令、晓峰盐监、泗州判官等职,最终以屯田员外郎的职位退休。

〔28〕柳永退休后浪迹天涯、居无定所,传说去世时身无分文,还是歌女们凑钱为他办理了丧事。后来每年清明节,有的歌女还会相约去他的坟前祭拜,由此相沿成习,后人将其称为“吊柳会”,也称“吊柳七”,因为柳永在家族兄弟中排行第七。这位词人在年轻时曾经写下著名的《雨霖铃·寒蝉凄切》一词:

寒蝉凄切。对长亭晚,骤雨初歇。都门帐饮无绪,留恋处、兰舟催发。执手相看泪眼,竟无语凝噎。念去去、千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

多情自古伤离别,更那堪、冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸、晓风残月。此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有千种风情,更与何人说?

〔29〕万般风情,无人诉说,这岂止是柳永一人的孤单落寞。

柳永去世两年后,北宋至和二年(1055),当年作为欧阳修举进士时的主考官、神童宰相晏殊在汴京开封病逝,享年六十五岁。

在无数独上高楼、望尽天涯路的征途中,范仲淹、柳永、晏殊先后去世。他们是隶属于宋仁宗时代的卓越代表,失意民间的柳永,高处庙堂的晏殊,锐意进取的范仲淹,构成了这个词坛黄金时代的多重镜像。

6

〔30〕随着范仲淹、柳永、晏殊的相继去世,欧阳修也开启了属于自己的文学宗师时代。

到了宋仁宗嘉祐二年(1057),五十一岁的欧阳修奉旨担任当年科举主考官。该届科举各科共录取899人,其中进士388人。

在这次录取的新榜进士中,有后来名列唐宋八大家的苏轼、苏辙和曾巩,还有宋明理学的引路人张载、程颢,以及王安石变法的核心干将吕惠卿、曾布、章惇等人。由于这届进士星光灿烂,因此被后世称为千年科举第一榜。

〔31〕作为主考官,欧阳修成为当年考生的集体恩师,由此奠定了他的文学宗师地位。当然,宗师地位远非一个主考官的名衔所能胜任,在诗词作文之外,欧阳修还曾独撰《新五代史》,并作为主修人,与范镇、吕夏卿等人合撰《新唐书》。

而在千年科举第一榜的光环之下,这一年,从枢密使(相当于国防部长)被外放为陈州知州的名将狄青,也在大宋文人的集体质疑排挤中抑郁死去。当初,狄青从一个普通士兵一步步做起,无论是在对抗西夏,还是在平定两广地区侬智高之乱中,都立下了赫赫战功。但在北宋崇文抑武的时代氛围中,狄青始终受到文官集团的集体排挤打压,连欧阳修都曾经当面对宋仁宗说,狄青以武将身份掌管军国要职,恐怕不是国家之福。欧阳修的言外之意是,宋太祖赵匡胤,也是武将出身的。

〔32〕大宋帝国的文治如此兴盛,对武将处处提防猜忌,对此,沉浸于文官世界的苏轼并未察觉到此中隐含的危机。关于欧阳修为官、作文、写诗、赋词的造诣,苏轼曾经称赞说,恩师“论大道似韩愈,论事似陆贽,记事似司马迁,诗赋似李白”。评价极高。

在宋词的世界里,是没有武将什么事的。后来即使南宋有了岳飞和辛弃疾,但他们的词,也是字字带血。但眼下,宋词仍然沉浸在歌舞升平里,尽管范仲淹、柳永、晏殊等相继去世,但写出“红杏枝头春意闹”“车如流水马如龙”的宋祁,写出“心中事,眼中泪,意中人”的张先,写出“落尽梨花春又了,满地残阳,翠色和烟老”的梅尧臣……众多伟大的词人在这个时代交相辉映,他们,共同开启了属于宋词的第一个黄金时代。

〔33〕作为这个宋词黄金时代的君王,宋仁宗则以自己的谨慎、内敛和自制,为一个时代的继往开来保驾护航。在临终前两年(1061),他还举办了“贤良方正能直言极谏科”考试,并在考试中重点提拔了奋勇直言的苏轼、苏辙这一对才子兄弟。

虽然自己已经快走到人生终点,但宋仁宗还是很高兴,在事后对曹皇后说:“朕今日又为子孙得太平宰相二人,这二人同为兄弟,一个是苏轼、一个是苏辙,我年纪大了,担心用不了他们,但这种人才也是遗留给子孙的财富。”

〔34〕那一年,这一对后来名列唐宋八大家的才子兄弟,苏轼只有二十五岁,苏辙二十三岁,历史和时间将不断证实宋仁宗的睿智与宽容。

两年后,嘉祐八年(1063)三月,五十四岁的宋仁宗去世。消息传出后,首都开封的商户自发罢市停业,街头巷尾到处可见为仁宗皇帝痛哭的人,即使是乞丐和小孩子,也自发在皇宫前焚烧纸钱哭泣落泪。宋仁宗去世的消息传到辽国后,宋辽交界的燕云十六州的人们“远近皆哭”,辽道宗耶律洪基则紧紧抓着宋朝使者的手,哀痛流泪说:“四十二年不识兵革矣。”

宋仁宗的去世,带走了一个和平昌盛的时代,尽管北宋的积弊未能消除,但这艘大船总体仍在航向一个富裕安康的方向。

〔35〕但对欧阳修的考验再次到来。由于宋仁宗膝下无子,其侄子赵曙得以继承皇位,是为宋英宗。宋英宗即位一年后,想要尊称自己的亲生父亲为“皇考”,但朝臣们认为宋英宗继承的是宋仁宗的皇位,理应尊称宋仁宗为皇考,对于宋英宗的亲生父亲,则应称为“皇伯”。这场爆发在宋英宗与朝臣之间的争议,史称“濮议”事件。这跟后来明代时,继承堂哥明武宗皇位的嘉靖皇帝面对的“大礼议”事件很相似。

当时,以韩琦、欧阳修为主的政府系统(中书派)支持宋英宗称生父为皇考,但以司马光、范纯仁、吕公著为首的言官系统(台谏派)则坚决反对,认为只能称皇伯。在人情与礼制之争中,欧阳修一派代表着皇帝(宋英宗),司马光一派则代表着太后(曹太后),双方的利益与权力之争,使得这场争议,从一开始就被赋予了政治角力因素。

〔36〕最终,欧阳修一派在宋英宗的支持下取得胜利,但欧阳修也因此得罪了司马光等士大夫阶层。事件结束后,宋英宗很快去世,士大夫阶层开始联合筹划如何攻击欧阳修。恰好,欧阳修的妻弟薛宗孺此前因为私事对欧阳修怀恨在心,这时到处造谣说欧阳修与儿媳吴氏有染。御史中丞彭思永听说此事后,觉得可以利用,就告诉了御史蒋之奇。

蒋之奇遂上疏“揭发”所谓的欧阳修乱伦丑闻,引发了轩然大波。尽管事件后来查出纯属污蔑,蒋之奇被贬谪出京,宋神宗还下令在朝堂张榜替欧阳修鸣冤,但是这种恶毒的攻击,还是让欧阳修身心俱疲。

〔37〕在“乱伦”诬陷事件当年,1067年,欧阳修被免去参知政事(副宰相)。此后,他相继出任亳州、青州、蔡州等地知州,当时,宋英宗已去世,欧阳修便一再上书宋神宗,希望能退休养老。按照宋代的规定,官员可以到七十岁再退休,当时欧阳修才六十多岁,有门生便问这是为何。欧阳修的回答是:“我平生的名节,已经被后生描画尽了。唯有尽快退休保全名节。岂能等待别人驱赶呢?”

由此可见,这位文坛宗师在经历“乱伦”诬陷等政坛风雨后,晚年心态急转直下。这种内心的苍凉与悲愤,使得他渴望安静与祥宁。经过多次上书请求,宋神宗在1071年批准了他的退休请求,但同时也希望欧阳修不要离京城开封太远,以便随时召唤咨询。于是,欧阳修选择了临近开封、自己曾经做过知州的颍州(今安徽阜阳)作为退休养老之地。

〔38〕或许他年轻时写下的《浪淘沙·把酒祝东风》更能表达心意:

把酒祝东风,且共从容。垂杨紫陌洛城东。总是当时携手处,游遍芳丛。

聚散苦匆匆,此恨无穷。今年花胜去年红。可惜明年花更好,知与谁同。

在生命的最后时光,他更加用心地整理自己平生的文章,修改得很辛苦。妻子劝他说:“何苦如此呢?难道还怕先生责骂不成?”欧阳修的回答是:“倒不是害怕先生责骂,而是怕后生们笑话。”

〔39〕经历过年轻时候的放浪形骸,晚年的回归宁静,词人的回头,更像是一种道心的回归。而对后世名声的重视,也突显出欧阳修的自律与敬畏。

第二年,宋神宗熙宁五年(1072),欧阳修病逝于颍州,享年六十六岁。这位文坛宗师逝世的这一年,刚拜相不久的王安石五十二岁,苏轼三十六岁,晏几道三十五岁,黄庭坚二十八岁,秦观二十四岁,贺铸二十一岁,年轻才俊们竞展风流,形成了一个层次分明的人才梯队,宋词也将在他们手中进一步发展深耕。一个属于宋词的黄金时代,即将来临。

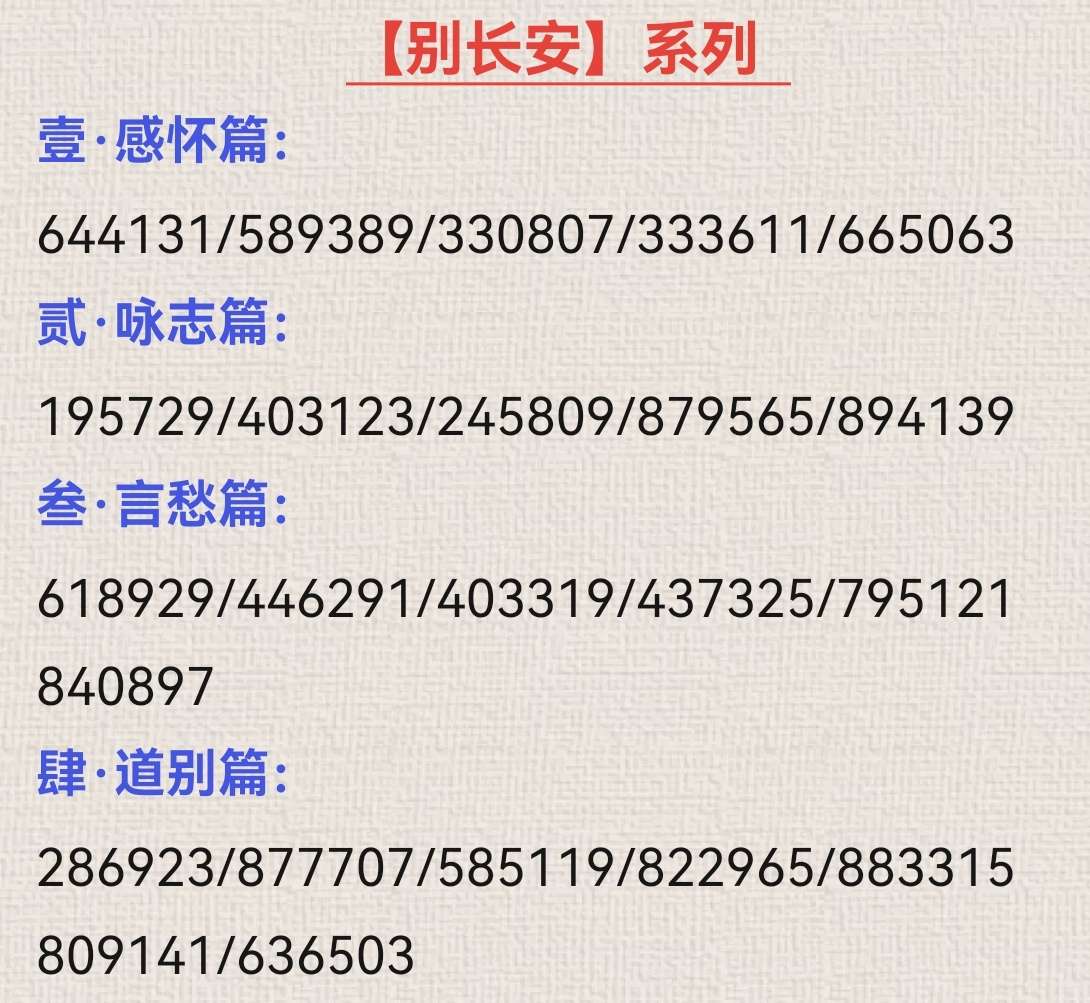

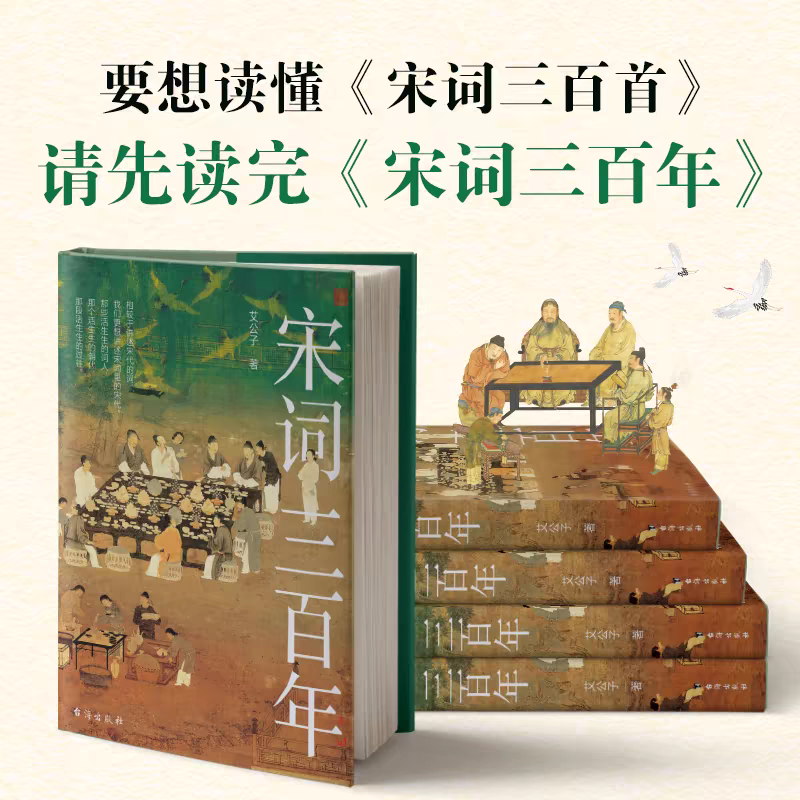

《宋词三百年》01-02

757041 / 133751