十一 “超以象外,得其环中”——创造与情感

二、诗人于想像之外又必有情感。

分想作用和联想作用只能解释某意象的发生如何可能,不能解释作者在许多可能的意象之中何以独抉择该意象。再就上文所引的王昌龄的《长信怨》来说,长信宫四围的事物甚多,他何以单择寒鸦?和寒鸦可发生联想的事物甚多,他何以单择昭阳日影?联想并不是偶然的,有几条路可走时而联想只走某一条路,这就由于情感的阴驱潜率。在长信宫四围的许多事物之中只有带昭阳日影的寒鸦可以和弃妇的情怀相照映,只有它可以显出一种“怨”的情境。在艺术作品中人情和物理要融成一气,才能产生一个完整的境界。

这个道理可以再用一个实例来说明,比如王昌龄的《闺怨》:

闺中少妇不知愁,

春日凝妆上翠楼。

忽见陌头杨柳色,

悔教夫婿觅封侯!

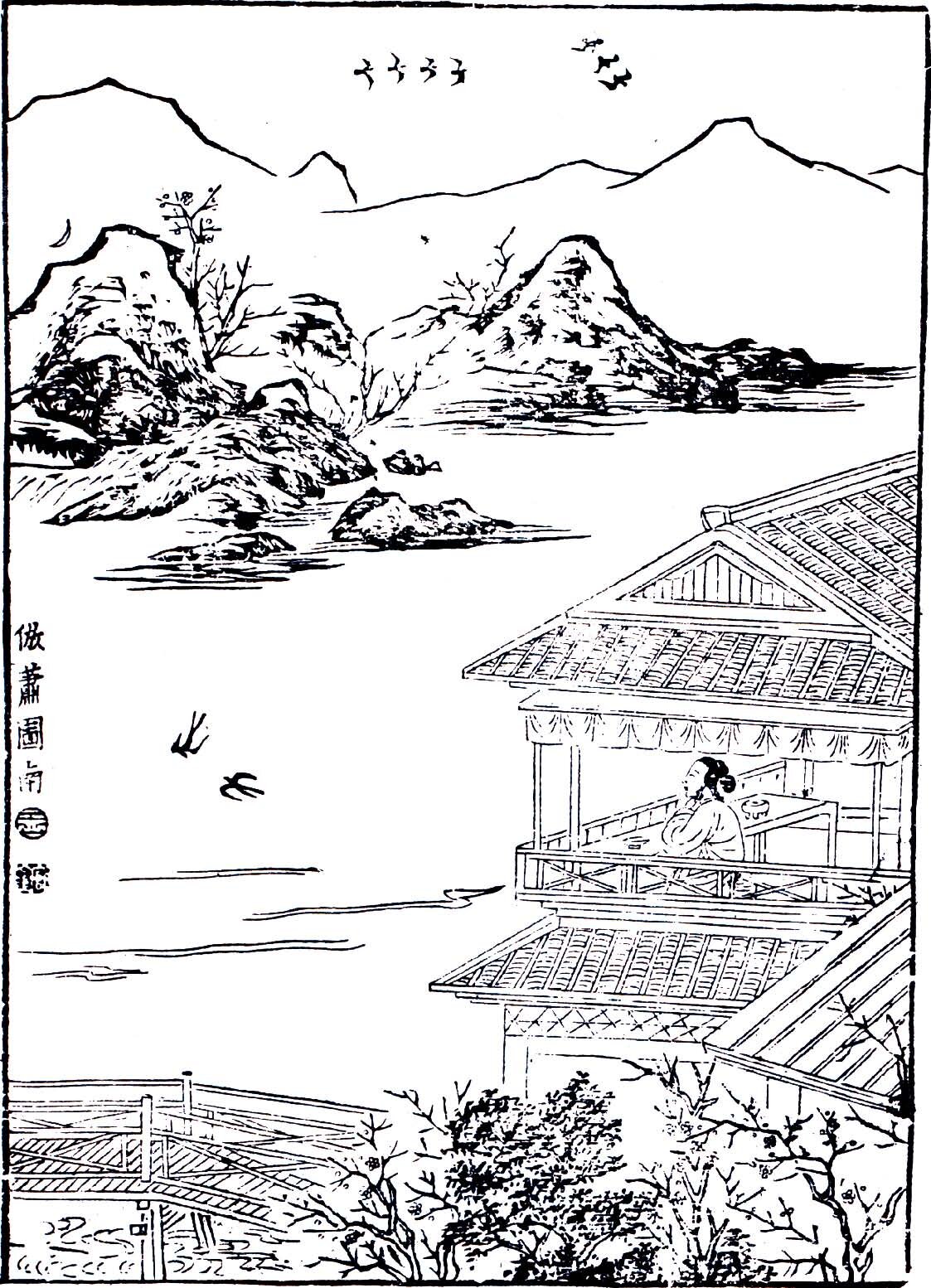

春景 选自《中国古代版画丛刊二编》

杨柳本来可以引起无数的联想,桓温因杨柳而想到“木犹如此,人何以堪!”萧道成因杨柳而想起“此柳风流可爱,似张绪当年!”韩君平因杨柳而想起“昔日青青今在否”的章台妓女,何以这首诗的主人独懊悔当初劝丈夫出去谋官呢?因为“夫婿”的意象对于“春日凝妆上翠楼”的闺中少妇是一种受情感饱和的意象,而杨柳的浓绿又最易惹起春意,所以经它一触动,“夫婿”的意象就立刻浮上她的心头了。情感是生生不息的,意象也是生生不息的。换一种情感就是换一种意象,换一种意象就是换一种境界。即景可以生情,因情也可以生景。所以诗是做不尽的。有人说,风花雪月等等都已经被前人说滥了,所有的诗都被前人做尽了,诗是没有未来的了。这般人不但不知诗为何物,也不知生命为何物。诗是生命的表现。生命像柏格森所说的,时时在变化中即时时在创造中。说诗已经做穷了,就不啻说生命已到了末日。

王昌龄既不是班婕妤,又不是“闺中少妇”,何以能感到她们的情感呢?这又要回到“子非鱼,安知鱼之乐”的老问题了。诗人和艺术家都有“设身处地”和“体物入微”的本领。他们在描写一个人时,就要钻进那个人的心孔,在霎时间就要变成那个人,亲自享受他的生命,领略他的情感。所以我们读他们的作品时,觉得它深中情理。在这种心灵感通中我们可以见出宇宙生命的联贯。诗人和艺术家的心就是一个小宇宙。