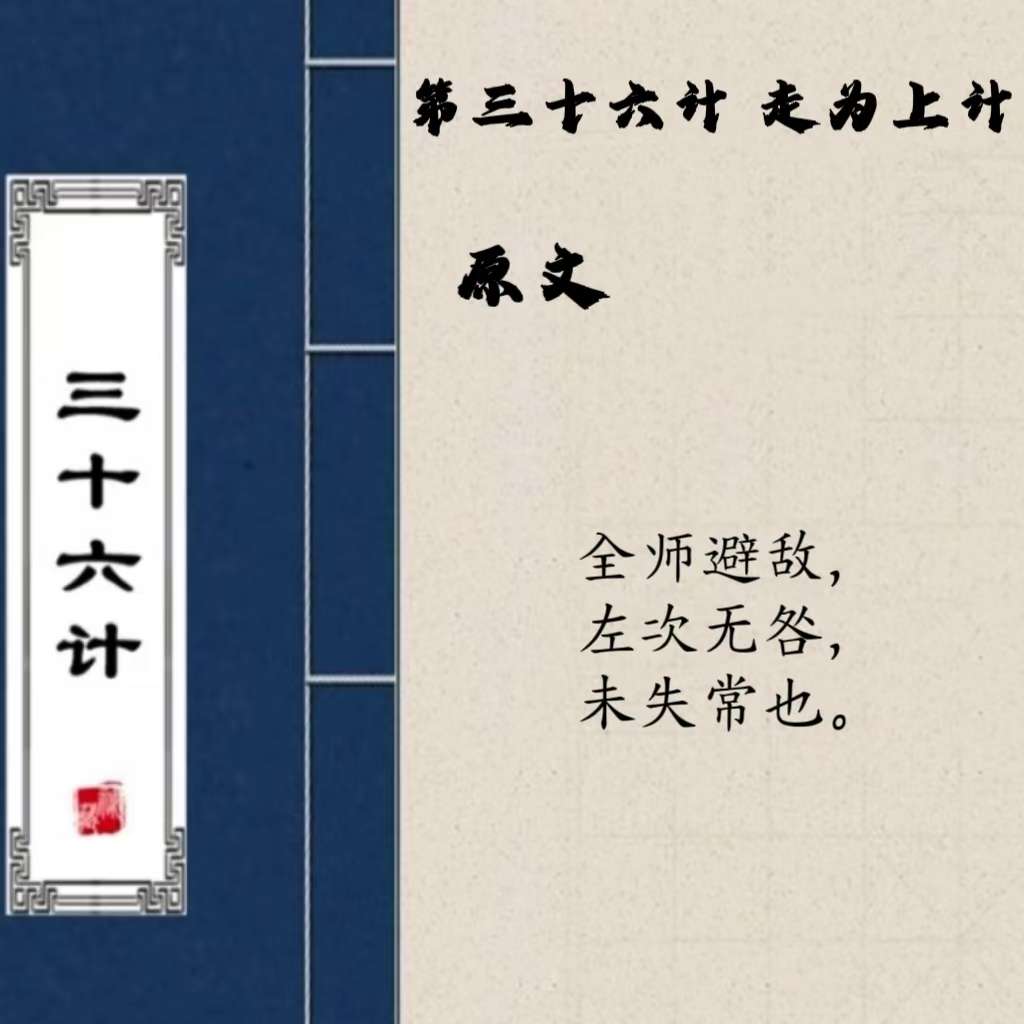

《三十六计之“走为上计”解析》

背景音乐-《出水莲》-琵琶曲

背景音乐-《出水莲》-琵琶曲

摘要:

本文深度剖析《三十六计》中“走为上计”,详尽阐释其内涵、适用场景、实施关键要点。借助对刘邦鸿门脱险、诸葛亮卤城撤兵等多个古代经典战争案例的深度解析,全方位呈现该计在军事领域的运用策略与实际成效。同时,深入探究其在现代商业竞争、体育赛事等多元领域的借鉴意义,旨在深化对“走为上计”这一经典计策的理解,为应对各类复杂状况提供有益的参考与指导。

关键词:三十六计;走为上计;军事策略;现代应用;精妙与弊端

一、引言

《三十六计》作为中华古代军事谋略的璀璨瑰宝,蕴含着深邃且丰富的智慧与策略思想。作为三十六计中的最后一计,“走为上计”也是其中极具特色与影响力的一计,在漫长的历史进程中留下了诸多令人瞩目的经典战例。当面临敌强我弱、局势极为不利的艰难困境时,“走为上计”提供了一种以退为进、有效保存自身实力的重要策略选择。深入钻研“走为上计”,不仅有助于我们领略古代军事谋略的精妙绝伦之处,更能为现代社会中纷繁复杂的各种竞争与挑战提供极具价值的思路和切实可行的方法。

二、“走为上计”的内涵

“走为上计”绝非简单意义上的仓皇逃跑或消极退缩,而是一种在严峻不利形势下,经过审慎思考、精准判断后,主动做出的暂时避让决策,其核心目的在于保存自身实力、耐心等待有利时机的出现。当我方力量与敌方相比存在巨大差距,根本无法与之进行正面抗衡,或者继续坚持战斗将会导致更为惨重的损失时,“走”便成为了一种明智且理性的抉择。这一计策着重强调对局势的敏锐洞察和果断决策能力,通过暂时的退让,巧妙地避免不必要的牺牲,从而为日后的反击或持续发展精心创造有利条件。“走为上计”充分体现了一种灵活多变、随机应变的思维方式,它不拘泥于传统的对抗模式,而是紧密依据实际情况做出最为有利的选择。

三、古代军事中的“走为上计”案例分析

(一)刘邦鸿门脱险

秦朝末年,政治腐败,民不聊生,天下陷入大乱之局,各路英雄豪杰纷纷揭竿而起,意图推翻秦朝的残暴统治。在众多反秦势力中,刘邦和项羽逐渐崭露头角,成为两支最为强大且具影响力的力量。在成功推翻秦朝统治后,刘邦凭借着出色的战略眼光和果断的行动,先于项羽率领军队顺利进入关中地区,并一举占领了秦朝的都城咸阳。

项羽得知刘邦先入关中的消息后,内心极为恼怒。此时的项羽拥兵四十万之众,军威赫赫,驻扎在鸿门;而刘邦的军队仅有十万,相对弱小,驻扎在霸上。双方兵力对比悬殊,局势对刘邦极为不利。项羽的谋士范增深知刘邦的野心和才能,力劝项羽趁机攻打刘邦,以消除潜在的威胁。项羽原本就对刘邦先入关中之事心怀不满,经范增的劝说,便决定择机向刘邦发起进攻。

刘邦在得知项羽的意图后,深知自己的实力远不及项羽,正面交锋无疑是以卵击石,必败无疑。为了避免这场实力悬殊的战争,尽可能地保存自身实力,刘邦经过深思熟虑,最终听从了谋士张良的建议,决定亲自前往鸿门,向项羽当面谢罪,以缓和双方的紧张关系。