【汉字的故事】 篇肆

第四章 四季流转

1. 春

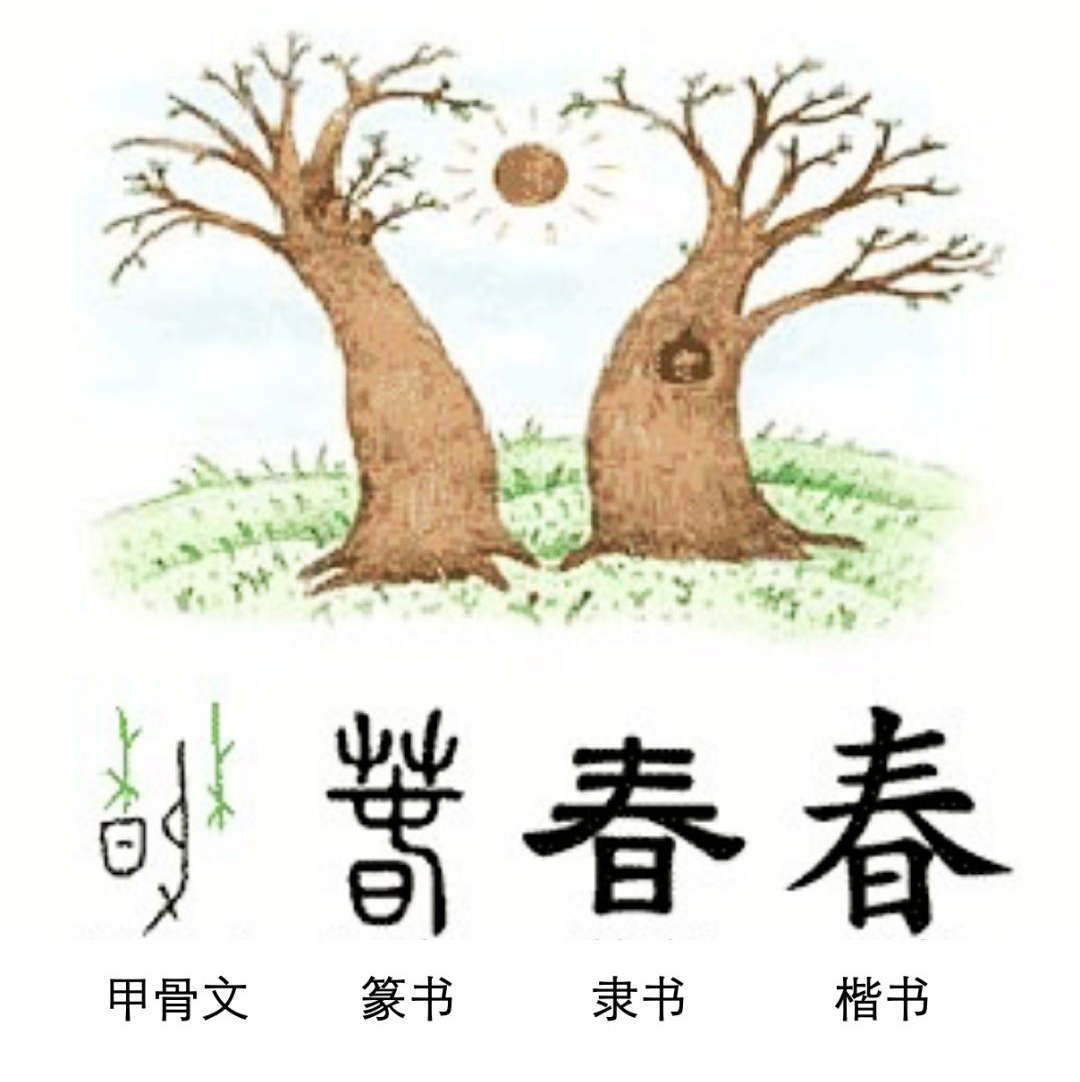

一年之计在于春,春天是个美妙的季节,阳光和煦、草木萌动、万物复苏。古人在设计“春”字的时候,就充分考虑到这个季节的典型特征,把它们融入字形当中。

甲骨文中“春”字有好几种写法,我们来看看比较常见的一种:它由左右两部分组成。左边上下各有一棵小草,中间是一轮冉冉升起的太阳。这简直是一幅生动的图画。

朱自清先生的散文《春》当中有一段话可以当作对它最好的诠释:“太阳的脸红起来了。小草偷偷地从土里钻出来,嫩嫩的,绿绿的。园子里,田野里,瞧去,一大片一大片满是的。坐着,躺着,打两个滚,踢几脚球,赛几趟跑,捉几回迷藏。”

2. 散文家用一大段文字表达的诗意,造字的先民只用寥寥几笔就刻画出来了。再来看“春”字的右半边,这个可爱的小东西是什么呢?它是一颗饱满的种子,下面的根牢牢扎在土里,上面冒出芽,正锐气腾腾地往上生长。这是甲骨文“屯”字,意思是柔嫩的幼芽奋力穿过坚硬的土层长出来,引申为艰难之义。“屯”同时也表音,“春”与“屯”读音接近。了解了“春”字的结构之后,就会知道这是个相当正能量的字,它告诉我们:哪怕只是棵无人知道的小草,看起来很柔弱,只要默默在地下蓄积能量,努力向上,终有一天能够破土而出,迎来属于自己的那道灿烂阳光。

3. 看我们的先民多有智慧,他们意识到柔弱和强大是辩证统一的。真正有力量的事物从不畏惧最初的艰难,越难越能激发出旺盛的活力。到了楷书当中,“春”字发生了比较大的变化,“草”和“屯”整合构成上半部,只有下面的“日”还在。这一改,笔画是简单了,可惜意思也看不出来了。

说到“春”,我们就不能不提另一个字——“蠢”。有人说:这个字不是愚笨、痴呆的意思吗?这真冤枉了“蠢”字,人家本来一点都不傻,不但不傻还很聪明。

4. 许慎在《说文解字》中这样解释“蠢”字:“蠢,虫动也。”其实看看这个字的字形就明白了:上面是“春”,下面是两只小虫子,春天来了,天气暖和了,蛰伏了一个冬天的虫子在温润的土壤中苏醒过来,快乐地扭动着身体,这就是“蠢”字原来的意思。小虫子懂得享受大好春光,哪里笨?不是聪明得很嘛。在传统的二十四节气中有一个恰好可以用来解释“蠢”字,就是惊蛰。“蛰”是藏的意思,到了春天,天气回暖,春雷始鸣,轰隆隆的声音惊醒了藏在地下冬眠的虫子。惊蛰一到,大部分地区就开始春耕了。

5. 唐代诗人韦应物的诗里说:“微雨众卉新,一雷惊蛰始。田家几日闲,耕种从此起。”可见小虫子一旦蠢蠢欲动,人就要忙活开了。

这个生机盎然的“蠢”字怎么会和愚笨沾上边呢?有人揣测说是因为“蠢”字还有一种写法:上面“春”下面“心”(惷)。这个“惷” chǔn字是什么意思呢?愚笨。所以一来二去,把虫字底的“蠢”也给连累了。这种揣测且备一说。人要像虫子一样或许是愚笨的,但感受到春天的信号并随着舞动的虫子绝对是“蠢”而不笨。

6. 夏

我们从小就知道一年有四个季节,春夏秋冬。这是古人根据长期的生产劳动经验和自然物候的变迁,对时间进行的合理划分。这样明确的划分是什么时候开始的呢?大概要到西周末年。也就是说在商代和西周初年,历法中只有春秋两季,没有冬夏。一年分为两半:上半部分是春季,下半部分就是秋季了。这可能是因为当时的农事活动主要就两项,一是春种,二是秋收。我们向别人询问年龄,有一种很古雅的说法,“您春秋几何?”,意思是“您几岁?”。谁也不会说“您夏冬几何?”。我国最早的编年体史书叫《春秋》,而不叫《夏冬》。将“春秋”作为岁月或者历史的代称就是源于商代的季节划分。

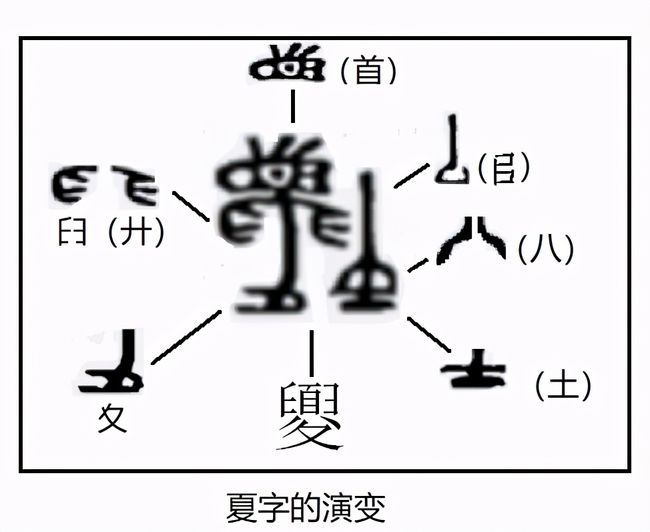

7. 夏季出现得晚,“夏”这个字原本也和夏天没有什么关系。我们来看看金文“夏”字。它是个象形字,像一个头身手足俱全的人:上面是个大脑袋,有头发,还有一张大大的脸;再往下看,这个人双手叉腰,两脚踩地,脚边还放着一些耕作用的农具。原来“夏”的本义是人,因为这个人仪表堂堂相当气派,所以又引申出大的意思来。我国最早的一部词典《尔雅》是这样解释“夏”字的:“夏,大也。”古代的学者调查方言的时候也发现,在秦晋之间,也就是现在的陕西、山西一带,人们常以“夏”称壮观巨大的东西。我们今天说高楼大厦,这“厦”字里头的“夏”就有大的意思。

8. 那“夏”字又是怎么和季节产生联系的呢?我们说了,在商代一年只分为春秋两季,可后来随着历法不断改进,形成了四时划分。用什么字来表示四季中的第二个季节呢?古人就把表示大的“夏”字借用过来。世上有千万个字,为什么偏偏挑中它呢?有的学者说“夏,像人当暑燕居,手足表露之形”,意思是夏天天气酷热,人在自己家里一般穿得比较随便,光脚露背,四肢张开,你看看“夏”字的字形是不是很像一个四仰八叉乘凉的人呢?

9. 还有的学者说“夏”是大的意思,夏天很大。大在哪儿呢?“至此之时,物已长大,故以为名”,就是说夏天是个万物生长的季节。

夏天有两个重要的节气,小满和大满,“满”是形容农作物灌浆乳熟,颗粒饱满的样子,就是大。

除了代表季节之外,“夏”字还有一种很常见的用法。我们喜欢称自己是华夏子孙,这里“夏”用的是字的本义,也就是大的意思。

10. 许慎在《说文解字》中说:“夏,中国之人也。”许慎说的“中国”并不是今天意义上的中国,而是指古代黄河流域的中原地区,那里是汉民族的发源地。称自己的民族为“夏”,表示我们认为自己的民族很伟大。大禹的儿子启创立的王朝就叫“夏朝”。那么“华”呢?甲骨文“华”字是一株开满鲜花的树,表示绚烂美丽。“华”字的本义在现代汉语中通常用“花”来表示。唐代学者孔颖达这样解释“华夏”,他说:“中国有礼仪之大,故称‘夏’,有服章之美,谓之‘华’。”因此“华夏”包含着中国人的自尊和自信:我们是像花儿一样美丽的民族,我们是大气磅礴的文明之邦。

11. 秋

我平时喜欢翻字典,一次有位朋友拿了一个字来考我,他说:“这个字(龝qiū)你认识吗?”我说:“认识啊,这是‘秋’的异体字。”他说:“我知道你认得这个字,可你能告诉我这‘龝’字的右边为什么有个‘龟’的繁体字‘龜’呢?秋天和乌龟好像没什么关系吧。”这一下还真把我问倒了。回去一查字典才恍然大悟,原来“秋”字里藏着的这个东西最初不是一只乌龟,而是一只小虫。

12. 这是甲骨文“秋”字:头上有须,背上有翅,身上还有环节纹,这是什么虫子呢?蟋蟀。蟋蟀俗称蛐蛐,是典型的秋日昆虫。秋天一到,蟋蟀就开始鸣叫了,它的发音器官是背上的翅。蟋蟀的叫声很有意思,“qū qū”,好像是在呼唤秋天一样。蟋蟀在秋季特别活跃,老北京玩蟋蟀的人都知道斗蟋蟀最好的时候是白露、秋分和寒露这三个节气,叫“勇战三秋”。