尊重知识产权,转载仅供读文练习,如侵联删。

文本共27段

《成都的细节》 府河、南河、锦江,河流见证了古蜀之地的生长与变迁;万里桥、老南门大桥、九眼桥,成都的老灵魂仿佛时刻走在桥上;泡菜、盖碗茶、龙门阵,茶馆成全了市民相似的情感模式;老板娘,嫡、市井粉子,成都女人将锐利与温婉结合得恰到好处; 青春、酒精与音乐,九眼桥边挤满了不怕醉的年轻人。有人说,成都是一座去了就不想走的城市。

01.

如果宽窄巷子那里展现的是“清代”样貌,那么在华西坝一带,人们能看到的就是成都“现代”的开端。

流沙河先生曾感叹:“成都其他地方皆市井气象,唯华西坝为人文气象。”这个说法是很准确的,但是却和人们(包括本地人)的第一印象有很大差别。在许多成都人心中,华西坝是一个治病的地方,而且是得了重病、人生几乎要丧失希望的时候才去的地方,因为那里有西南地区最好的医院——华西医院。

现在的华西坝,坐落着华西医院的“集群”,是中国西南地区最大的医疗中心。华西医院是成都人心中的骄傲,在任何机构给出的中国医院排名中,它都能位居前列。在国内最权威的复旦大学医院管理研究所发布的医院排名中,华西医院连续多年排在全国第二位,拥有全国领先的妇产科(华西附二院)和牙科(华西口腔医院)。

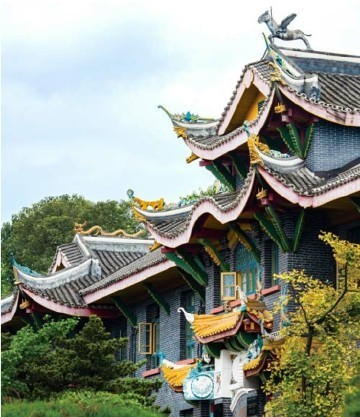

华西坝的建筑一方面采用了中国古典建筑的飞檐、斗拱等外观形式,另一方面又融合了英国中世纪的建筑式样。

华西坝的建筑一方面采用了中国古典建筑的飞檐、斗拱等外观形式,另一方面又融合了英国中世纪的建筑式样。

02.

这种骄傲颇有点神秘气息。华西医科大学和四川大学合并后,改名叫“四川大学华西医学院”,但是人们并不买账,因为在不少人心中“华西”要高于川大。前几年泸州医学院想改名为“四川医科大学”,遭到很多华西校友的反对,因为“四川医科大学”的简称是“川医”,这和“四川大学华西医学院”的简称一样,构成某种冒犯。

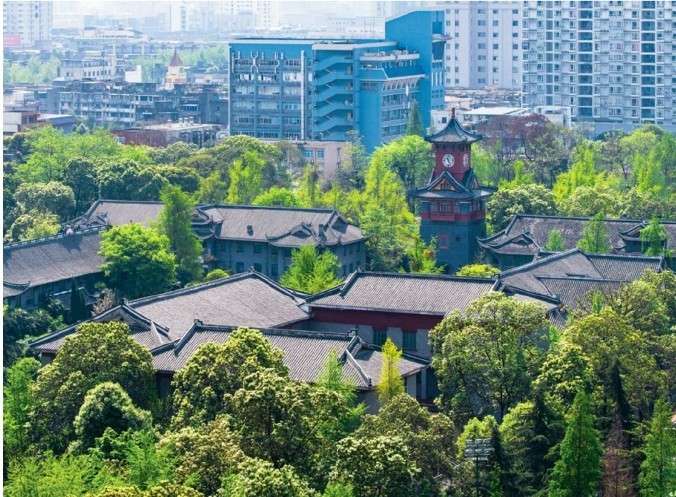

至于流沙河先生所说的“人文气象”,指的是华西坝的民国建筑群。比如“怀德堂”,1915年动工,1919年建成,当时是华西协合大学的校行政事务办公楼和礼堂,现在是川大华西校区的办公楼。怀德堂有英文名字,叫The Whiting Memorial AdministrationBuilding,当时是由美国纽约的罗恩甫夫妇捐建的。

03.

这些建筑,虽然经过百年沧桑,但在华西坝仍然有八座,构成一个“华西坝民国建筑集群”。它们大多由美国、加拿大等国教会捐建,由外国建筑师设计,在建筑风貌上采用中西结合的方式。

梁思成把这种建筑称为“中国早期古典复兴建筑”。这个概念其实很复杂,所谓“古典复兴”,一定是站在“现代”的立场言说的。他在《中国建筑史》中谈到欧美建筑师在华建筑作品时说道:“开始以中国建筑之部分应用于近代建筑,如北京协合医学院……成都华西大学皆其重要者也。”

这样的建筑细节,是“中国的”,和中国传统建筑的结构相似,但是它又是“欧美建筑师”心中的“中式”,是借由他们的眼光来表达的。在房屋结构和功能上,它又是现代的。这种风格,到20世纪90年代又开始大量出现,比如北大新图书馆等,在审美上又开始吸收中国传统建筑的要素,它意味着中国传统建筑样式和现代化的钢筋水泥,并不一定矛盾。

04.

在20世纪20年代,华西坝上的这些建筑相继投入使用,是当时“华西协合大学”的办公和教学用楼。1905年,英、美、加三国的五个基督教会决议在中国西部创办一所“规模宏大、科学完备”的高等学府,地址定在四川的政治文化中心成都,随即在城南购置土地,建筑校舍。这里土地平旷,北傍锦江,风景清雅,因为由华西协合大学兴建,便有了“华西坝”的名称。

如今人们研究清末的成都,传教士的记录成为重要的参考资料。他们写日记,还拍摄照片,成体系地也是不经意地为成都留下了难得的历史侧影。以研究成都闻名的王笛老师,曾经在美国获赠一位传教士后人拍摄成都的大量照片,这成为他《茶馆》等书的第一手资料。传教士们眼中的成都,是一个有魅力的中国城市,但是他们的叙述也是有矛盾的,既有“成都是中国所有城市中最干净的”的描述,又注意到“在街巷中随地大小便”的现象,大概他们观察的区域不同。

05.

在成都的“城市史”上,华西坝的建设是有意味的开端。列强侵略中国,有一些中国城市成为“通商口岸”,而成都因为没有处在外国商船可以通达的地方而得以幸免。和武汉、重庆这些城市相比,它无疑更为“封闭”,因此也更“完整”、更“中国”,但是即便如此,仍然会有“世界”的风吹拂过来。1905年筹备兴建“华西协合大学”,可以看作是一个标志性事件,成都开始拥抱“现代”了。

事实上,1905—1911年的成都,处在动荡飘摇的前夜。尽管这里有清政府的驻军,但是清政府的财政已经不堪重负,也无力掌控距离北京如此遥远的成都,而不得不让长老会这样的袍哥组织参与进来,共同“维系社会”。成都也开始出现新式军官学校,最初的目的当然是为了应对王朝危机、防御外敌,但是最终却成为清政府的掘墓力量。

06.

在这样的背景下,华西协合大学的出现就更加意味深长,它也昭示出成都已经“卷入”整个国家奔向现代的进程之中。最初的华西协合大学,为一所综合性大学。1910年3月11日,华西协合大学举行了开学典礼,初设文理教育三科,由美国的Joseph Beech出任校长,学校创办人之一启尔德出任第一任学校董事会主席。

启尔德(Omar L. Kilborn)是加拿大人,在金斯顿王后大学获得医学博士的学位后,他向加拿大卫斯理会写信,自愿作为一名医学传教士前往中国,和他同行的还有他的妻子詹妮·福勒等人,他们要到四川开拓华西教区。他们从上海登上蒸汽小轮船,在宜昌换木船,经过数月行程才抵达成都;这个路线,和当时为寻求进步到上海的成都人正好是相反的。

07.

启尔德的想法是开一家医院,他在玉沙街找地方住了下来,但事业还没开始,妻子詹妮就染上霍乱去世了。1892年,启尔德的“福音医院”在成都东门的四圣祠街开业,也就是现在成都第二人民医院的位置,那里还有一个“基督教恩光堂”。在叙述自己的历史的时候,成都第二人民医院和华西医院一样,都把自己的历史追溯到启尔德那里。

启尔德真心热爱四川,曾经编过一本《四川话英语教材》教大家学英语。这本书前两年成都本地出版社还重印了,现在是作为“趣闻”供大家阅读,这也是这个城市接触西方的一段佳话——它包含着尊重科学和多进行交流的意味。但是这不是常态,晚清的传教士和本地民众的关系,也有紧张的一面,启尔德和他的医院,就曾经历波折。

08.