点击可重置字体

复制

举报

剧本正文

第三章

二里头:青铜铸造王权

1、

在“夏都二里头”遗址公园尚未兴建时,作家兼媒体人许知远曾带着摄制组造访二里头,由二里头考古队队长许宏给他讲解古老的王宫基址以及3800年前的城建规划大路。

王权的威势如坚硬的夯土,似乎已经写入文化基因,注定主导其后近4000年的中国。镜头前的许知远茫然自语:“是宿命,难道—无法走出去么?”不过,回到二里头初创的时代,当事人面临的问题可能完全不同。

2、

在二里头之前的一千多年里,从江南到华北,已经出现若干辉煌古国—石家河、良渚(zhu3)、南佐、陶寺、石峁(mao3)、清凉寺……它们一度建立大型的城邑,距离“文明”和王朝似乎只有一步之遥,然而经过短暂的繁荣,又都自然解体,复归简单无为的部落时代。

那么,二里头是如何走出昙花一现的旧循环的?因为他们有了新的统治技术——青铜。

一 最古老的“城建规划”

3、

《竹书纪年》记载,夏朝共有471年。新砦(zhai4)遗址和二里头遗址前后相承,距今约为3850—3520年,恰好和古史中的夏朝基本吻合。

但是,除了这个基本的时段特征,古史中记载的夏朝往事,诸如后羿篡权之类,在考古中还找不到验证。而且,二里头考古呈现的很多现象,在史书中也完全没有记载。

新砦遗址存在时间较短,只有一百年左右;后继的二里头遗址存在时间为距今3750—3500年,考古工作者将其分为四期。二里头一期(距今3750—3680年)和新砦(zhai4)类似,都是面积约为1平方公里的较大聚落,没有发现大型建筑设施,推测还属于部落阶段。到二期(距今3680—3610年),迅速扩大到3平方公里,出现了社会复杂化的各种迹象,如宏大建筑、财富的集中,这也是之前陶寺和石峁(mao3)古国的顶峰规模。从这时开始,二里头成为黄河和长江流域独一无二的新兴早期国家。

4、

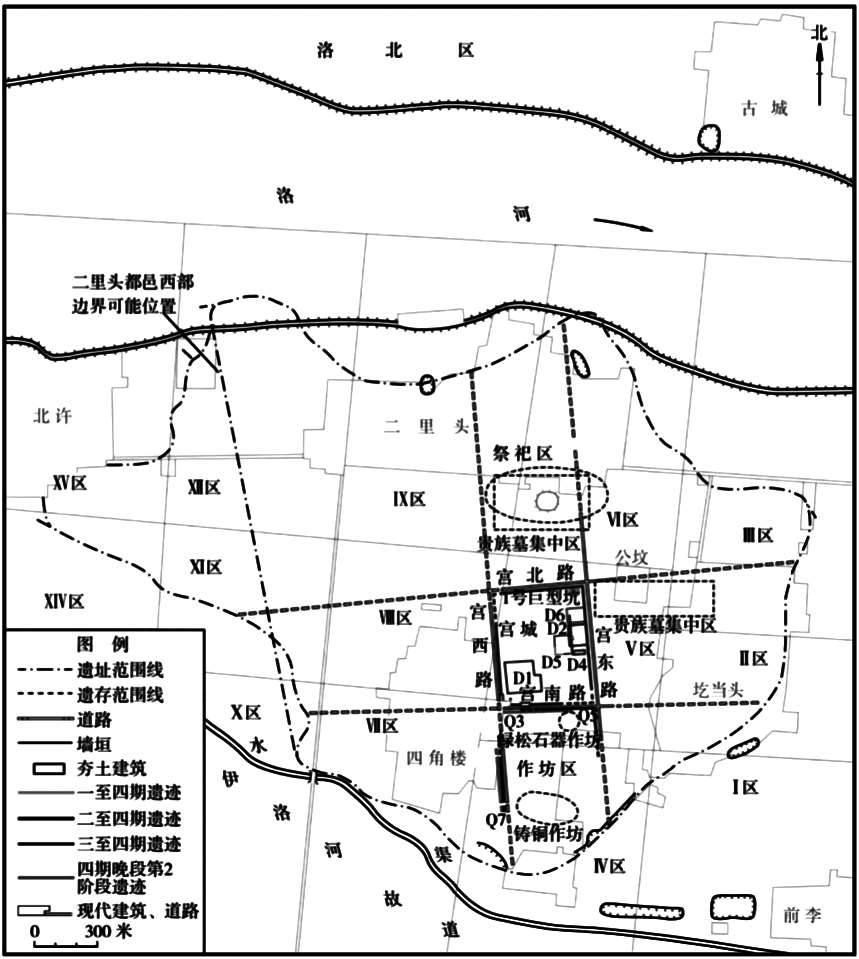

在二期,二里头人规划了整齐的路网和宫殿区:两横、两纵四条大道,构成“井”字形路网框架;中央是王族生活的宫殿区,东西宽近300米,南北长近400米;宫殿区北边是祭祀区和贵族墓葬区,南边是作坊区,东侧是贵族居住区,平民可能主要住在西侧;大路宽约20米,目前发掘出来最长的是东大路,残留700多米,一段路面上还有清晰的车辙,两轮间距1米左右,应是人力推拉的双轮小车。

二期出现了两座大型宫殿D3和D5(D代表殿,编号是发现的顺序,不是建造顺序),在宫殿区中部偏东,夯土地基,方形大院落。

D5建在约1米厚的夯土地基之上,东西宽约40米,南北长近70米,院内有四排平行的房屋,互相用夯土窄墙隔开。D3的院落更大,可能有三排房屋,但后期破坏严重,已经难以复原。

二里头遗址总平面图

二里头遗址总平面图

5、

在二期,王室有个独特的习俗:把墓葬埋在宫殿庭院内。D5院落就发掘出多座墓葬,最著名的是出土绿松石龙形器的2002VM3(以下简称“M3”),属于二期的晚段,距今约3650年。这座墓穴面积不大(南北长2.24米,东西宽1.19米),墓主是一名三十多岁的男性,上半身尸骨基本腐朽,颈下挂一条用多枚海贝串起的饰物;没有殉葬人,随葬品除了著名的绿松石龙形器,还有多件陶器、红彩漆木器及少量小型玉器和绿松石串珠,铜器则只有一枚青铜铃,放在绿松石龙的背上,内有玉石质的穿孔铃舌。这枚铜铃的造型,与陶寺晚期墓葬中的一件红铜铃类似,但侧面多了一道扉棱。

2002VM3出土的铜铃、铜舌

2002VM3出土的铜铃、铜舌

6、

M3墓主下葬时,陶寺和石峁(mao3)古国已经终结近二百年,但它们的高端文化元素——游龙和铜铃却出现在二里头,说明某些掌握这种技术的人群可能被洛阳盆地的繁荣所吸引而加盟了新兴的二里头都邑。

那么,M3的墓主是某一位夏王吗?

这座墓的规模不算太大,但二里头迄今并未发现更大的墓葬,而且,它属于二里头二期,彼时的夏王朝还没有达到巅峰,能拥有这些随葬品已经极为难得,特别是绿松石大型龙形器,由上千片细小的绿松石嵌片组成,每一片都要经过精心打磨和拼接,需要大量的劳动时间和精湛的技艺,而这些只有在分工程度很高的复杂社会才有可能。这么说来,它的主人也只能是复杂社会的统治者。因此,M3的墓主即使不是夏王,也应当是王族重要成员。

7、

还有不寻常的现象。M3中没有发现任何兵器,而在此前和此后的古国都很难发现没有随葬兵器的高级墓葬,哪怕只是村落或部落社会的男丁也常常会随葬一把石斧钺或几枚箭镞。M3被后世破坏了一角,也许有少量随葬兵器恰好在那一角?但和M3同期发掘的其他墓葬也没有发现任何兵器。这似乎是一个非常和平的人群。

但随着二里头的繁荣和阶层差距加大,曾经导致往日古国解体的危机也会降临二里头。

二 王家大院

8、

夏王朝的极盛阶段,是二里头文化三期,距今3610—3560年。虽然聚落面积不再大幅扩张,但增加了很多高等级建筑。

宫殿区大道内侧修筑了夯土围墙,围起的小城面积约0.1平方公里,被考古工作者称为“宫城”。宫墙不太高大,发掘的底宽只有2米,这意味着墙高可能只有四五米左右,而且顶部很窄,不可能有守城的士兵站立其上,可以看作稍加放大的版筑院墙。

宫城东墙地基有三个缺口,推测是城门遗迹。在城西南角,南墙的7号基址和西墙的8号基址有夯土地基与很多柱洞,像是两座“城门楼”造型。

9、

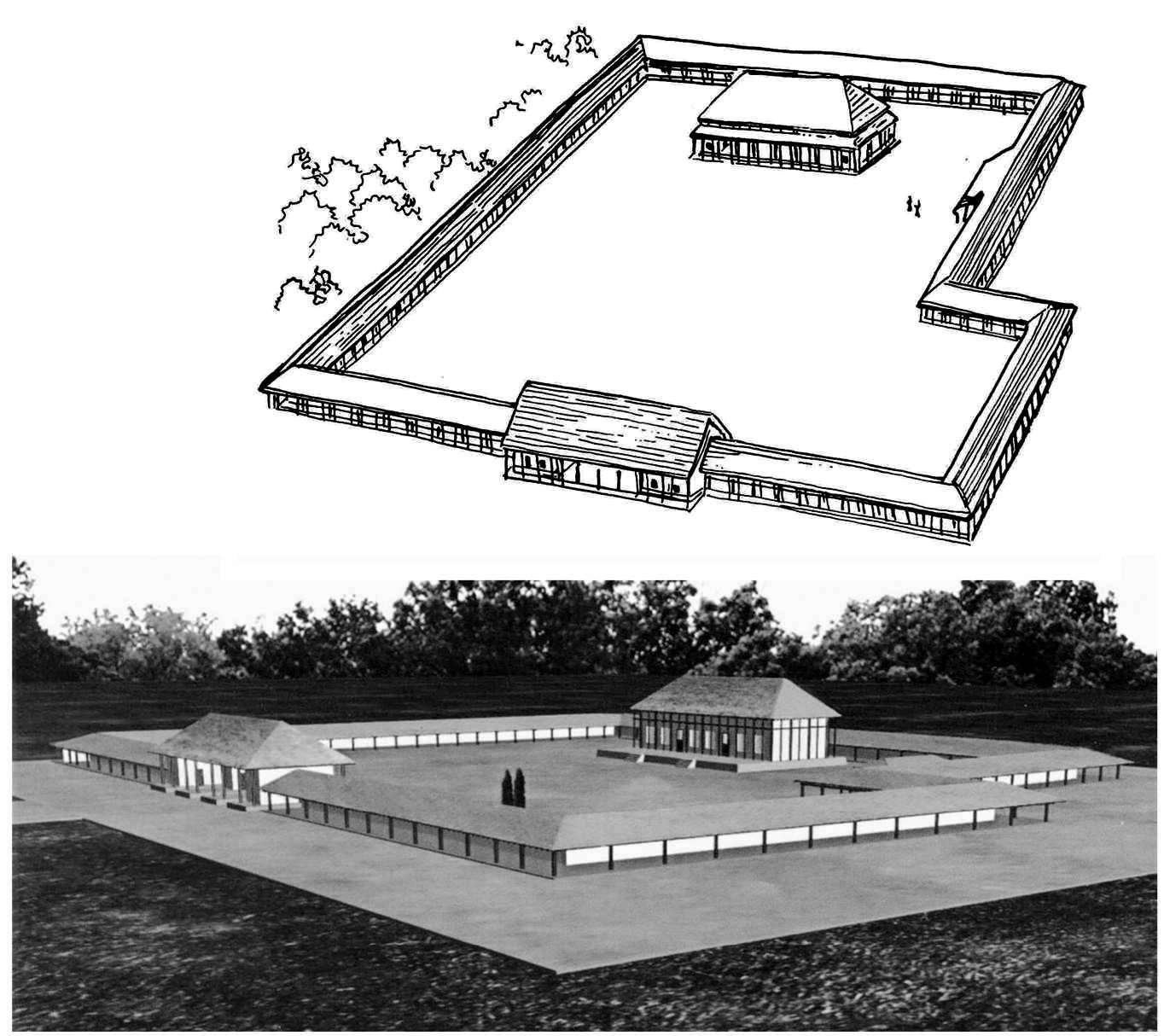

D3和D5被废弃,新建了多处大小不同的宫殿院落。最显赫的,是宫城西南角的D1和东部的D2:放弃了之前密集成排的房屋格局,每座建筑基本都是一座空旷的大院,院子中央偏北是孤立的主体殿堂,王者气象十足。

D1的庭院接近正方形,边长约100米,东北角向内凹进一块,总面积近一万平方米,比一座标准足球场还要大。因此,院落开工时,得先挖出整体深约1米的基坑,然后逐层夯土,打出坚硬的地基,直到整个院落比地面高出近1米。这种工程需要调动大量人工,显然有王权在规划调度。

10、

院墙内外两侧有柱廊,有陶制的下水管道,可以把院落中的雨水排到东墙外。大门朝南,有大型门房,共三条门道,每条宽度近3米。

主体殿堂的夯土厚达4米,底部夯筑了三层鹅卵石,殿堂高出院落1米,东西长36米,南北宽25米,面积900平方米。从柱洞分布看,这是一座周围有回廊的大型宫殿。

与二期的D3、D5相比,D1放弃了实用、局促的多排房屋结构,改为空旷的庭院和大型单体殿堂,凸显的是礼仪性质和权力的独尊。

11、

之前的各种古国,如华北的陶寺和石峁以及南方的良渚(zhu3),都没有如此规模的殿堂,这意味着二里头统治的疆域和能够调集的劳动力有显著增加,俨然具有王朝气象——虽然还只是雏形期的王朝。

D1院落的具体功用又颇难解释,它过于空旷,缺少生活设施,不像是王者起居的场所,哪怕是后世的皇宫也少见如此空旷的封闭式庭院,所以比较可能是宗教礼仪性建筑,类似明清时期的天坛和地坛。而且,确实在D1院落中发现了几处用人祭祀的迹象。

D1宫殿(院落)复原图

D1宫殿(院落)复原图

12、

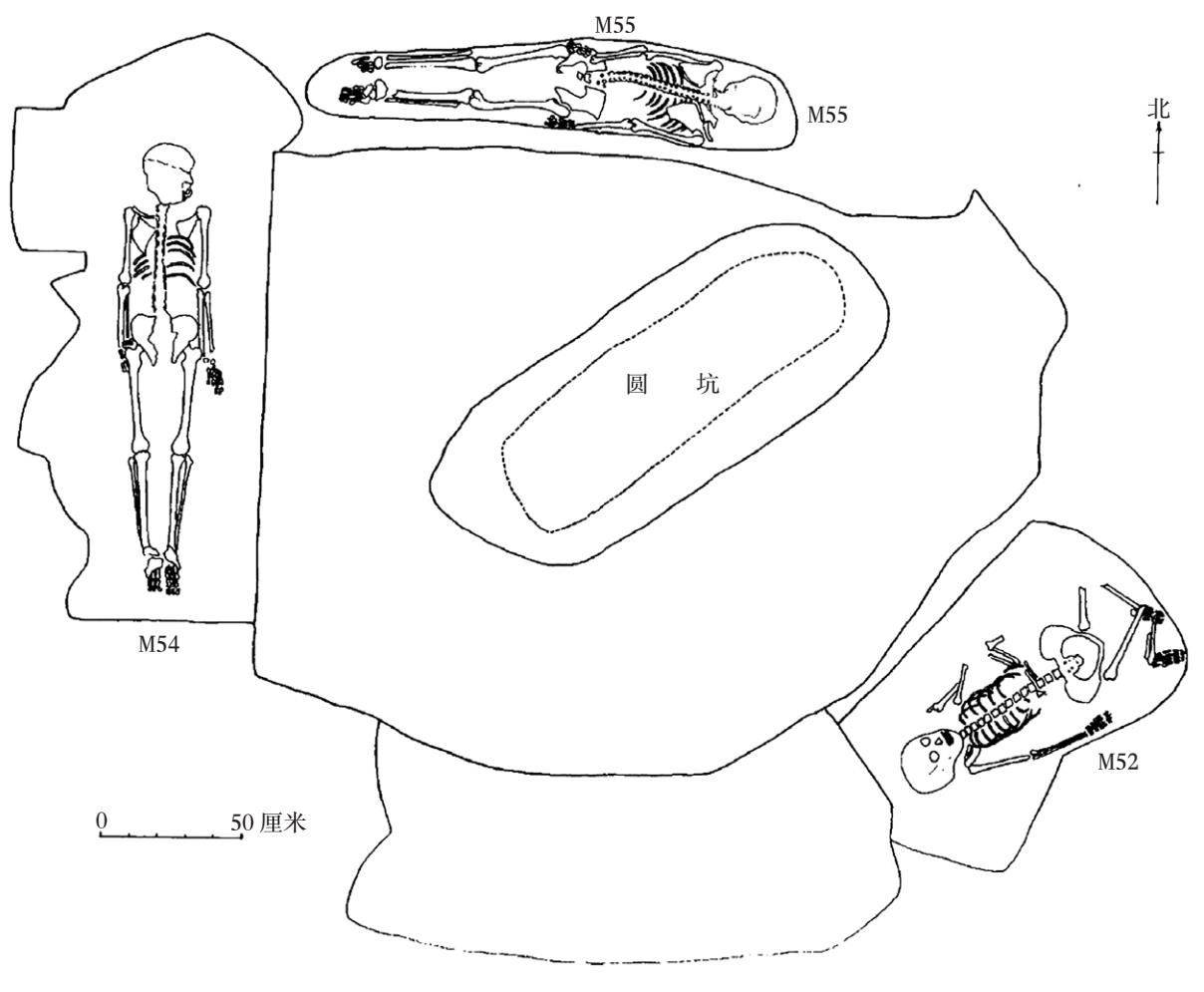

在殿堂北侧,有三具呈环形埋葬的尸骨,头部朝着顺时针方向,按墓葬编号分别为M52、M54和M55,其中,有两具是成年女性:M52,仰身,跪姿;M54,俯身,两腿并直,两臂紧贴身体,像是被捆绑。M55,则性别未知,姿势也像是被捆绑,而且埋人的坑穴极窄,整个人应该是被硬塞(踩)进去的,致其两臂脱臼。

D1主体殿堂北部圆坑及墓葬平面图

D1主体殿堂北部圆坑及墓葬平面图

13、

三具尸骨埋在院落夯土中,包围着一座椭圆形深坑,夯土地基被挖穿,深度在10米以上,应当是水井或者是存储用的“冰窖”,兼有宗教祭祀用途。

此外,殿堂西侧还有人祭坑M57,坑穴也极为窄小,宽度仅有30多厘米,死者仰身直肢,身体微扭曲,发掘报告推测,这应该也是被捆绑后勉强填塞进去的。殿堂东南有M27,死者的手和脚都被砍掉,被折叠成跪坐姿势。

14、

登录后查看全文,点击登录

此本为粉丝福利剧本,关注作者查看全文