点击可重置字体

复制

举报

剧本正文

第四章

异族占领二里头

夏朝和商朝的更迭,在史书中有道德评判色彩很强的记载:末代帝王夏桀胡作非为引起天怒人怨,终于被新兴的有道之君商汤取代。

帝桀之时……桀不务德而武伤百姓,百姓弗堪……汤修德,诸侯皆归汤,汤遂率兵以伐夏桀。桀走鸣条,遂放而死……汤乃践天子位,代夏朝天下。

但考古呈现出来的过程更为复杂,一些来源各异的落后人群曾侵入二里头古城,统治时间长达半个世纪。中国历史上的第一次王朝更迭显得扑朔迷离。

夏朝的敌人来自哪里?这需要从二里头古国的疆域开始考察。

一 五百里王朝

在二里头二期,古城扩张到3平方公里后,已经达到一个早期国家的体量。这就带来一个问题:这个早期国家统治的范围有多大?

从最低标准看,洛阳盆地是二里头都邑能够控制的范围。盆地东西狭长,跨度约50公里。有研究者曾统计洛阳盆地内的聚落数量:在二里头一期,古城之外发现聚落19个,二期迅速增长到83个,到三、四期稳定保持在100个左右,其中,面积在0.5平方公里左右的“乡镇”级大聚落约20个,其余为0.1平方公里及以下的村落。从“王都”到乡镇、村落,等级格局非常明显,显然属于同一个王国政体。

至于二里头—夏王朝在洛阳盆地外能够控制的疆域,史书和考古都难以给出标准答案。其一,编写相关史书的主要是战国到西汉时人,他们还没有对早期国家的考古知识,只能按自己生活的世界想象三皇五帝和夏商时代,所以孟子会说,大禹治水的范围遍及江、河、淮、汉:“禹掘地而注之海,驱蛇龙而放之菹,水由地中行,江、淮、河、汉是也。”(《孟子·滕文公章句下》)这是战国时代华夏人的认知世界,但上古的华夏范围还没这么大。

其二,考古学也很难解答政治史层面的问题。考古的主要对象是古人生产的器物,特别是数量最多的陶器,虽然从陶器风格可以划出“二里头文化”分布的范围,但陶器分布范围和古国政治体并不是一回事,不然,七八千年前的裴李岗文化和仰韶文化都会是地跨上千里的古国。

以陶器为基础的二里头文化分布范围比较广,从晋南到关中、河南省大部,甚至远及安徽省,但风格并不完全一致,还会按地域分成几个“类型”,所以陶器文化很难和古国的政治疆域等同。二里头人对铸铜技术严格保密,制作的铜器很少出现在外地,也难以作为指标。

关于二里头—夏朝的疆域,日本学者西江清高和久慈大介曾提出一个方法:考察陶礼器的分布。二里头文化拥有独特的陶礼器(酒器)群,觚、爵、盉、斝、鬶等,只有地位较高的人才能拥有成套的陶礼器。如果这些陶礼器群出现在二里头古城之外的地方,就可能是二里头—夏朝的控制范围,或者是夏王室给外地酋长的赏赐,我们由此可以窥探古国的政治影响力范围。

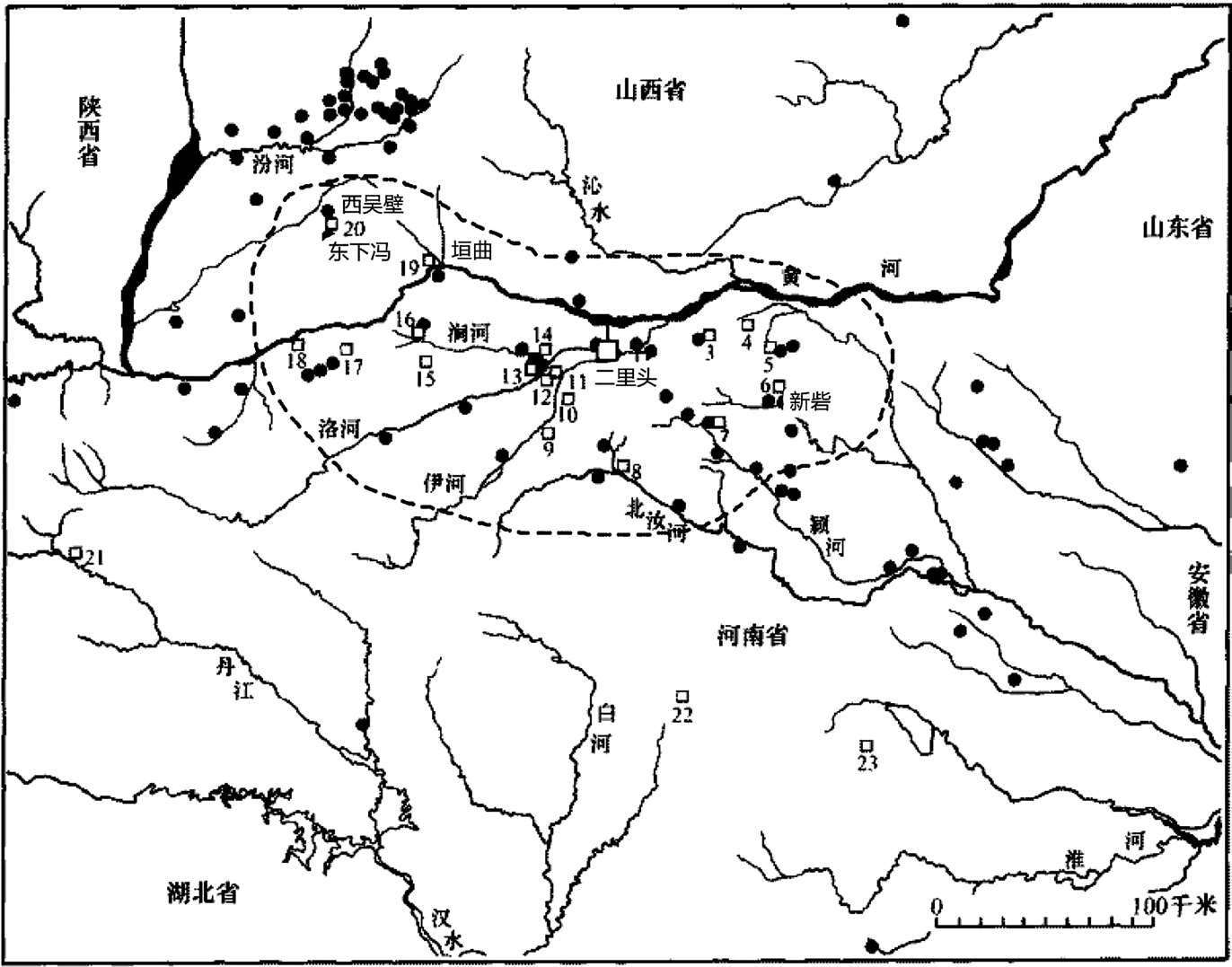

二里头文化遗址的分布及出土陶礼器的遗址示意图:黑点是二里头文化遗址,编号的空心方框是出土二里头风格陶礼器的地点。

二里头文化遗址的分布及出土陶礼器的遗址示意图:黑点是二里头文化遗址,编号的空心方框是出土二里头风格陶礼器的地点。

从西江清高制作的分布地图可见,陶礼器出现最集中的地方在黄河南岸以及嵩山东南麓,西起河南陕县,东到郑州,东西约200公里,南北约100公里。本书推测,这应当是二里头古国(夏朝)直接统治的区域,比二里头文化分布范围要小得多。

在较远的外围也有一些零星的二里头陶礼器出土,如河南省南部的方城八里桥和驻马店杨庄,陕西商州的东龙山。这些可能是和二里头古国(夏朝)存在朝贡关系的部落,反映了夏朝的影响力范围。

这个“王朝”疆域要低于战国时人的想象,但已经超过以往中国境内的任何古国。究其实质,二里头—夏朝属于古国和王朝之间的过渡状态,或者说在前文明与文明之间的门槛上。

登录后查看全文,点击登录