文学名人系列 之 少年相思在长安08

编者:本文较长,共37段。

第七章 这个男人不太冷

稚嫩的他,拿起重重的铁锹下地种田,好不容易抽到空闲,就坐在破败不堪的土堆上,一边啃着硬硬的馒头,一边翻起诗书,津津有味地看。

01

一

你遇到过,你的好兄弟忽然向你“告白”吗?

鄙人有幸,遇到过一次。

当日,我与元稹在平康坊买醉,不一会儿,就喝成了两个王八蛋。

我喝醉后嘴上没个把门的,容易胡咧咧,因此没少得罪人。今日也一样,我知晓眼前人素来风流,便大着舌头问:“老元,你最爱的人,是哪个?”

他擎着碗,身子摇摇晃晃的,目光斜斜地睨着我,半晌,吐出一个“你”字。

我就笑道:“别闹,快说,是谁?”

元稹目光迷离,眼神轻飘飘地落在我身上,语气竟带着哭腔地说:“就是你啊。”

我本醉意朦胧的大脑在那一刻猛然清醒。

02

眼见元稹像只醉猫一样,缓缓朝我摸了过来,我身上立时汗毛倒竖。

正在我设法溜之大吉的时候,忽见元稹一头栽倒在我怀里,人昏死过去,嘴里还语无伦次地喃喃轻语。

我俯下身去,听到两个字。

“阿丛。”

我登时醍醐灌顶,元稹喝傻了,以致错乱颠倒,把我看成他已然故去多年的亡妻——韦丛。

酒楼老板上来,见元稹酩酊大醉,要端来醒酒汤,被我拒绝了。我低头看着正沉浸在笑意中的元稹,轻轻叹了口气:“就让他与妻子再待久一点吧……”

伴客销愁长日饮,偶然乘兴便醺醺。

怪来醒后傍人泣,醉里时时错问君。

——元稹《六年春遣怀八首·其五》

03

我忽然感觉有些残忍,现在醉梦中的元稹有多幸福,那他醒来的那一刻,就该有多绝望。

我轻轻地摩挲着他的头,就让他以为是韦丛还在,还像以前那样任他蜷缩在怀里小憩一样。

这应该不是他第一次梦到她了吧?

听人家说,频繁出现在梦里的人,是你的大脑感觉到了你的思念,替你见了一面朝思暮想的人。

或许对元稹来说,现实反倒像在梦中,如同一场盛宴,令人目眩神迷的灯火酒色、光雾相映,却怎么也比不上家中一碗热腾腾的面来得温暖。

04

二

我认识的元稹,曾被无数人苛责。

他们吐沫横飞地指手画脚,什么“渣男”“凤凰男”等各种铺天盖地的谩骂。

可他们从没认真了解过这个人。

也许是听了几段市井浮言,也许是看了些似是而非的文章,便自以为明辨是非,站在道德的制高点,对着元稹指指点点,该这样,该那样,让他的名声就这么臭了一千多年。

这些人把自己阴暗的心思有意无意地强加在他身上。从最初的不明所以,到后来的全部洞悉,他还是选择无言地全部接受,哪怕这些本不该由他承担。

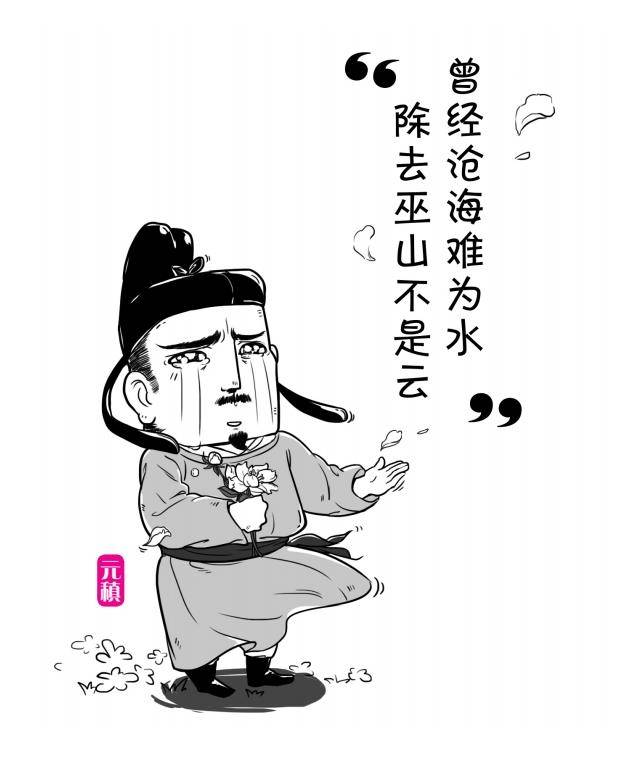

元稹(779—831),字微之,河南(今河南洛阳)人。

说起来,元稹祖上还是北魏皇族,只不过到了隋唐时期,鲜卑没落,融入汉族,到了元稹这代,那点皇族血统已经被稀释到忽略不计。

05

在元稹八岁那年,父亲元宽去世,元氏一脉家道中落,家境陡然拮据,只能搬离长安,前往凤翔。大抵从那个时候起,他便开始体会起这人生中一场又一场拥挤不堪的游戏。

记忆中,元稹的童年都在衣不蔽体、食不果腹的苦厄中度过,就连读书的机会,都是他直挺挺地跪在母亲面前,为自己求来的。

稚嫩的他,拿起重重的铁锹下地种田,好不容易抽到空闲,就坐在破败不堪的土堆上,一边啃着硬硬的馒头,一边翻起诗书,津津有味地看。

有时遇到流浪狗了,他会把馒头掰成两半,给它分一块,还满怀歉意地说:“抱歉啊,我也没有更多吃的可以给你……”

一个人拥有不属于他那个年龄的神韵,是因为经历了不属于他那个年龄的不幸。或许人不该感谢苦难,但再苦难的童年,都可以在零星的幸福中挑挑拣拣,最终拼写成一个大写的“爱”字。

06

贞元九年(793),元稹明经及第,那年他才十五岁。

按理来说,中唐重视进士,中进士者的起点也高,发展前途更好。

可毕竟进士难考,元稹家贫,迫切需要考取功名贴补家用,不敢像别人那样十年寒窗博个未卜的功名,只能放弃士子趋之若鹜的进士科,转而选择相对容易且冷清的明经科。

唐代科考分三个等级:礼部考试、吏部考试、制举考试。

元稹考过礼部试,依制要守选七年之久,在此期间,文人一般都会漫游四海、拓展人脉,元稹也不例外。

贞元十五年(799),他路过蒲州,暂住河中府普救寺,在这遇到了亲戚郑氏一家。

恰逢当地军队哗变,有流兵四处烧杀抢掠,而郑氏一家钱财丰厚,要是被这些大头兵发现,恐怕得大祸临头。

多亏元稹找来军中的好友,让他们回护郑氏一家,这才让普救寺的众人幸免于难。

07

三

贞元十九年(803),元稹一举登科,入秘书省担当校书郎。

也就是那年,元稹认识了一生中最重要的一男一女。

男的是白居易,当年他们二人一起高中,还一同去秘书省供职。

秘书省的职位清闲,不过好在大唐藏书典籍尽在于此。元稹与白居易都是嗜书如命的人,他们一同攻读书籍,后来干脆找了个寺院同住,互相监督复习,以应对最后的制举考试。

两个年轻人关门闭户,阅读这些年来大唐的秘藏典籍,揣摩当代之事,发现他们二人对某些国家大事的看法惊人地契合,于是干脆一同编撰对策,将大唐朝廷里里外外的问题剖析了个遍。

他们注定不会平庸地活下去,在满目浮躁和污浊中,他们依旧保有明亮的眼睛和敏感的心,带着矢志不渝的信念坚定前行,其铿锵有力的心跳声是最好的证明。

我坚信,大唐有了他们,注定会被搅得天翻地覆。旧的规则,由他们来打破;新的规则,由他们来书写。

08

关于元稹与白居易的故事,可以详见最后的番外,这里不再过多赘述。

更关键的,是元稹在这一年遇到的另一个人,陪他一起对抗现实的怀疑和无力,一起面对生命的虚无和无常,与白居易一样,这个人也贯穿了他此生此世的爱与痛,即他的发妻——韦丛。

当年的元稹,一眼就被东都留守韦夏卿的女儿韦丛相中。有的人仿佛天生就是为了另一个人而来的,常常会有一段不曾预想的爱情,精彩了苍白空洞的人生。

在一片欢天喜地中,元稹娶了韦丛,也和记忆里的崔莺莺道了别。

起初元稹对这段婚姻并无多少期待,都说爱情是精神生活,遵循理想原则;婚姻是物质生活,遵循现实原则,更遑论这种政治联姻,能相敬如宾已是滔天之幸,谁还敢奢望爱情?

在别人看来,韦丛是日思夜想也娶不到的女神。元稹自小苦惯了,对这种娇生惯养的大小姐天生恐惧。她身上穿的是绫罗绸缎,日常喜欢的是弹奏箜篌。这样的人应该嫁一个家境富裕的阔少贵公子,或者嫁入王府与皇族联姻,千不该万不该出现在自己身边,还一起住在这样一间简陋不堪的屋子里。

09

可她就偏偏出现在了他的身边,还牵着他的手,面带羞涩,沉浸在新婚的浓情蜜意里。

元稹感到好笑。

他认为,面前这个女子只是暂时被爱情冲昏了头脑,自己只不过是个卑微的校书郎,每年那么点俸禄,可给不了她锦衣玉食的生活。在生活的逼迫下,她早晚会看清生活的真相,最终离开自己。

可他元稹终是走了眼。