《逝去的青铜时代》

作者:我是艾公子

道光二十三年(1843年),连日的暴雨使关中一带粮食歉收。实在饿得不行,家住陕西岐qí山县董家村的董春生决定出门碰碰“运气”。他担起锄头,来到地里,希望能从田中刨出仅剩的树根或者地瓜,用以充饥。一锄头下去,却被硬物挡着。他只能放弃工具,用手刨了起来。不多时,一个绿锈斑斑的大铜圈和铜圈上同样长着绿锈的一对大耳,从土里露了出来。董春生不识此物,却听村里老人说过,这里常出“宝贝”。他不敢怠慢,小心翼翼地清理掉“宝贝”上的土。很快,一件半米见方的圆形青铜器重见天日。由于器物太大,董春生一个人搬不动,便叫来了同村人帮忙。很快,董春生挖到古代大宝贝的消息不胫而走。随后,一位古董商人闻讯而来,花了三百两从董春生手中买走了宝贝。由于此物是从董家村发掘的,村民皆认为是天赐“神器”,不同意商人运走。因此,关于这件宝物的归属,最后闹到了衙门。古董商重金贿赂官府,衙门遂将一众村民下狱,将宝物收归官府,由古董商悄悄运走。

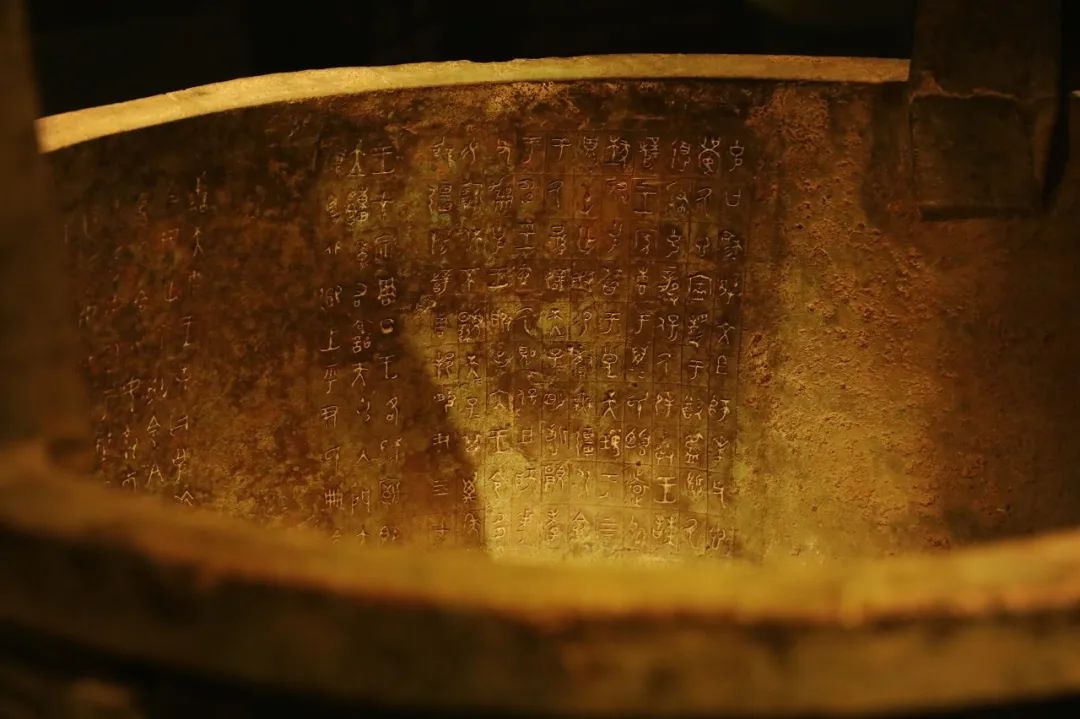

清代著名收藏家张燕昌之子张石瓠hù曾碰巧见过此宝。从宝物“敞口、双立耳、三蹄足”的外在形态来看,张石瓠hù很快断定宝物应为商周时期青铜鼎。他俯身查看鼎的内部,发现鼎内壁密密麻麻写着许多铭文。经过仔细辨别和读解,他发现铭文记载的是一段历史。这尊青铜鼎的历史事实以及作鼎者信息,逐渐浮出水面。从此,这尊在陕西出土的青铜器有了一个响亮的名字:毛公鼎。

提及青铜器,多数人的第一印象就是墨绿色的大铜鼎。实际上,这并不是它本来的面貌。早在1万年前,人类就从大自然中发现了一种红色的矿石:红铜。这种矿石经过反复捶打和提炼后,可以制造出他们想要的物件。但在实际应用中,由于红铜的硬度较低,先民们又发现,单靠红铜,很难打造出最满意的作品。于是,在不断试错中,先民们将红铜熔炼成液体,再加入铅、锡等矿物质。如此,一件最适合锻造的铜合金,大功告成。使用它们,先人相继为自己锻造出了铜刀、铜箭等生存工具。不过,刚炼造出来的青铜器,并不是锈迹斑斑的模样。铜合金被熔炼凝固后,呈现质感如黄金般的样态,金光璀璨。这跟我们如今看到的锈化后的墨绿色外观,相去甚远。而华夏文明的发祥地——黄河流域,并不是铜产地的聚集区。铜的提炼与锻造,在产量上也无法满足先民的日常所需,因此显得十分金贵。这些早期的“黑科技”产品被打造出来后,基本只用于祭祀祖宗,尊崇神灵,谓之“吉金”。刻在上面的铭文,自然也就成了“金文”。

毛公鼎,现藏于台北故宫博物院

然而,文明的衰落,历史的变迁,使得曾经担负神圣功能的器物全都尘封黄土之下。经过时间的淘洗,铜和土中的水汽等自然界物质发生反应。从此,那一尊尊闪煞人眼的“神器”,披上了厚厚的绿衣,成了人们追古怀今所见到的“青铜器”。目前,中国境内发现最早的青铜器,是公元前3000年左右生产于马家窑文化的青铜刀。它是一把以“单范式”工艺铸造的青铜刀。所谓“单范式”铸造工艺,就是在平坦的泥土和石板上进行掏空,形成理想的器物外形,再将烧熔的铜液灌注其中,待其冷却凝固后,自动成型。不过,这种“单范”的铸造工艺,到底只适合原始小家庭的自给自足。当华夏文明进入王朝时代后,这种简单的铸造工艺就被逐渐淘汰了。大约4000年前,治水的大禹结束了部落群居生活,在中原建立起第一个王朝——夏。

新的统治秩序诞生,当然需要见证历史的信物。夏朝建立以后,大禹随即邀请部落首领们共赴涂山大会,商讨国家大事。为令天下臣服,大禹在涂山大会上深刻检讨了自己以往的过失,并请求参会的首领们时刻监督他的行为,责令其改正。如此,方可匡天下正道,安万民之心。部落首领们返回各自的地盘后,随即将辖区内的铜,悉数奉上,并宣布归附夏朝管制。大量的铜汇聚于夏都阳城,令大禹一时头疼。后来,他想起了黄帝轩辕氏功成铸鼎的“历史”,便下令将各地进献的铜悉数熔毁,分铸九鼎,以纪念夏朝一统江山的辉煌。大禹还命人将各地的山川河流、珍禽鸟兽绘制在这些礼器上,使它们更具地方特色。而九鼎中的“中央大鼎”豫州鼎,则是大禹留给自己的王权象征。鼎铸成后,即被视为宗庙礼器,神圣不可侵犯。

凭借此“信物”,大禹及其后人,坐稳了九州共主的宝座。大禹的创举,为后世君王在“礼治”道路上作出了表率。在玉玺出现以前,作为“礼治”的神器,九鼎就是王权、神权二元一体的绝对象征。尽管在夏禹时代,各地已持续向中州贡铜,以保障王室的生产生活所需,但在很长一段时间内,关于青铜器的锻造始终处于摸索阶段。为了制造出形制更加复杂的容器,热衷于专研高端奢侈品的贵族们开启了一场“青铜革命”。在原单范式灌铸的基础上,一种合范技术被发明出来。工匠们首先用陶土按器物原型雕刻成泥模,然后将调合均匀的泥土拍打成平泥片,按在泥模的外面,用力拍压,使之形成一层厚厚的“外范”。之后,将制作外范使用过的泥模,趁湿刮去一薄层,薄层的厚度即为铸造青铜爵所需的空间,再用火烤干,制成“内范”。内范做好后,将其倒置于底座之上,再将外范块置于内范周围。外范合拢后,上面有封闭的范盖,范盖上至少留下一个浇注孔。最后,将融化的青铜溶液沿浇注孔注入,等铜液冷却后,打碎外范,掏出内范,将所铸的青铜爵取出,打磨修整即可。利用这种办法,贵族们还相继制造出了角、斝jiǎ、觚gū等青铜酒器。

不过,由于工艺复杂,散发着璀璨光芒的金属酒器,始终不适宜应用于日常生活中。待它们面世后,很快被用在各种祭祀先祖的神圣场合中。正所谓“国家大事,在祀sì与戎”,礼治之外,必须辅以强有力的武功,方可使内外咸服。

西周大克鼎上的铭文