第四章 宣纸上的文化气象

14. 宣纸上的晚清民国

1.

一个时代有一个时代的气象,艺术,就是时代上空的霞光:魏晋南北朝的艺术,基调是神秘、华丽、幽暗;唐朝的艺术,基调是大气磅礴、热烈奔放、青春飞扬;宋代艺术,犹如人到中年,深沉内敛、静谧沉寂、理性精致;到了元朝,由于社会管理的粗放松散,画家们相对自由,画风也相对自由,多元化的色彩尤其浓郁;明清两朝,从总体上说,“家天下”严酷禁锢,知识人士大夫风骨不再,文学艺术受到明显伤害。与魏晋、唐、宋、五代、元朝相比,明清绘画明显退步,清朝又不如明朝,审美趣味下行,世风保守庸俗,有愈演愈烈之势。

2.

清朝的统治者难得有高蹈精神,不含蓄,更不幽远,只会欣赏“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”,不懂得“月明星稀,乌鹊南飞”。清朝僵化呆板,创造力严重减弱,艺术之境况,可想而知。除了绘画上的“四王”,书法上的邓石如、刘墉等一些人之外,书画总体上平庸凡俗、千篇一律、装模作样,审美低劣而媚俗。清代画坛大量堆积牡丹、梅花之类俗艳题材,盛行兰草之类装腔作势的“小品”。慈禧所作的《玉堂金粉满天香》也不离窠臼。最高统治者是这样的品位,社会审美可想而知。

3.

北方人家大量张贴的,是大胖小子抱着金鱼的“杨柳青”;南方人家悬挂的,是一片温暖如春的“桃花坞”。直到晚清之时,遭遇西方冲击,社会令人窒息的高压有了缝隙,世俗和商业之气氤氲而起。沿海城市率先开放,商业繁荣,市民阶层形成。如此状态下,继扬州画派之后,又一个依托市场的海上画派诞生。之后,齐白石、张大千、林风眠、黄宾虹等画家,以清新脱俗的市民视角和精神,走入寻常百姓家,给沉寂、腐朽、僵化的传统绘画带来了一股清新之风。

4.

海上画派,诞生于19世纪末,强盛于20世纪初,跟上海经济的发展息息相关。上海快速发展,新贵崛起,艺术市场相对形成,令诸多画家趋之若鹜,争先恐后来此淘金。19世纪末,赵之谦、张子祥、任熊、任薰、任伯年、胡公寿、吴昌硕、虚谷、蒲华等一批画家来到上海,以画为商品,以卖画为职业,活得异常滋润,也出了不少好作品。到了20世纪,海派画家蓬勃发展,又涌现出了钱慧安、黄山寿、黄宾虹、吴湖帆、张大千、林风眠、刘海粟、丰子恺、陆俨少、赵子云、朱屺(qǐ)瞻、谢稚柳等一批画家。

5.

海上画派跟清初“扬州八怪”的相似之处在于,观念较为开放,更接地气,更“媚俗”,不由自主地贴近市场需求,也即新兴资本和权贵的审美喜好,相较之前的高蹈和雅致而言,更注重情趣和生机。晚清海上画派中最具代表性的人物,无疑为赵之谦、吴昌硕和任伯年。赵之谦的好,在于开时代风气之先,绘画、诗文、书法、印章并驾齐驱,堪称“四绝”,尤其是书法承袭“北碑”,演绎出独特的金石风格。吴昌硕受欢迎,是因为他的画葳(wēi)蕤(ruí)恣肆,气势雄强,极具生机和野趣。

6.

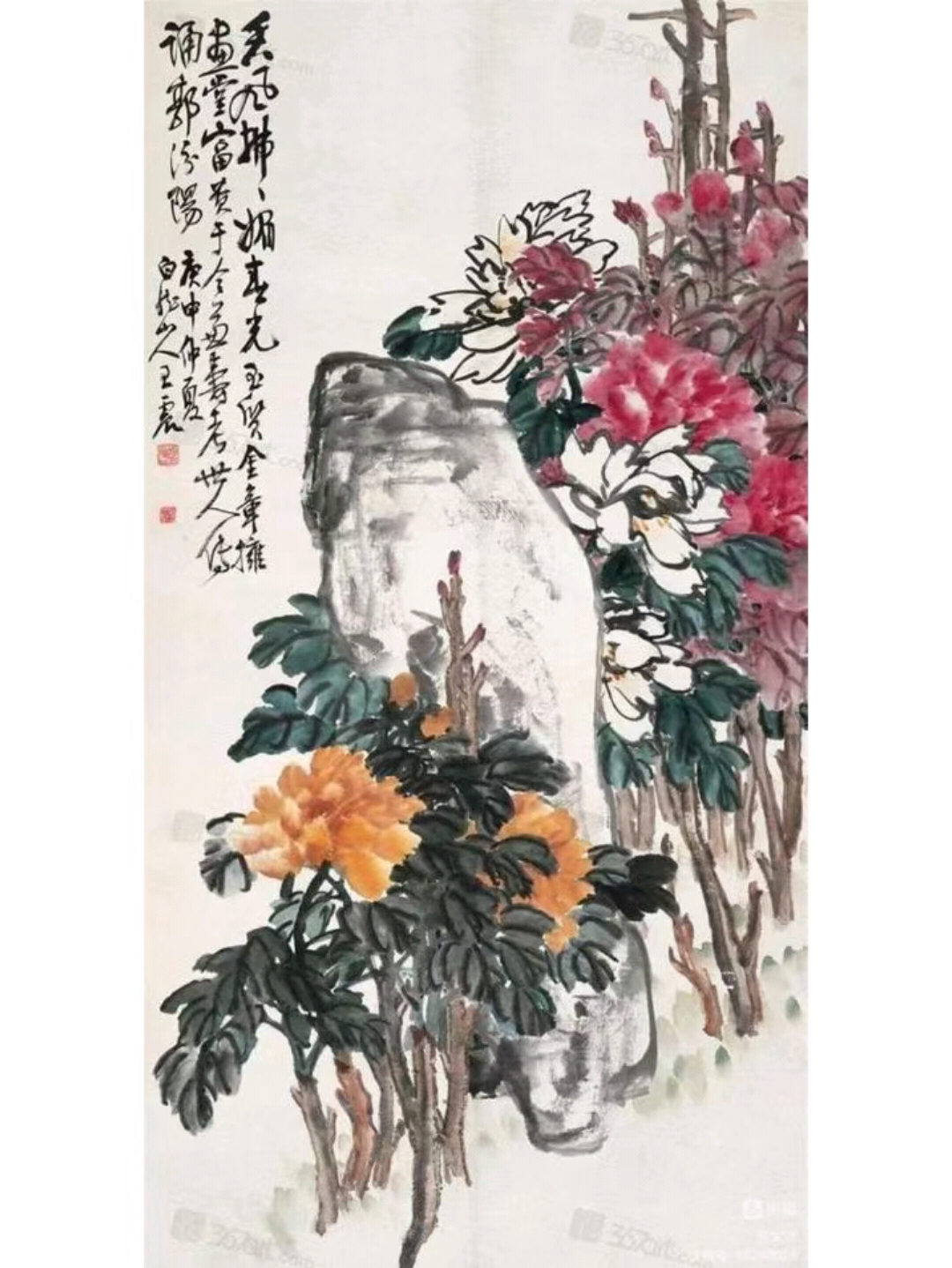

潘天寿评价吴昌硕,“大刀阔斧地用大红大绿而能得到古人用色未有的复杂变化,可说是大写意花卉最善于用色的能手”。文人画自宋代始,一直以简雅古拙、玉骨冰心为基调,慢慢走向静穆深远。当文人画越走越玄远,风格越来越幽谧之时,就需要世俗五彩缤纷、大红大绿的欢喜心来滋养。吴昌硕笔下的世界,就是这样嘈杂繁复,充满着蓬勃生机,对应着晚清之后兴旺发达的民间力量。吴昌硕拓展了绘画题材,除了画梅兰竹菊桃李瓜杏之外,还画水仙、罂粟、芦花、紫藤、菖蒲、栀子花、雁来红等。

7.

吴昌硕尤其喜欢画藤蔓、菖蒲、葫芦等带有野逸气息的东西,把它们画得茂盛葳蕤,像长疯了似的。这是在比喻民间的力量吗?吴昌硕本身,就是一枝野地里长出来的奇葩。藤蔓,生机勃勃也;菖蒲,昌也,旺盛的意思;葫芦,谐音“糊涂”,意为糊涂难得也。有这么多的“梗”藏于画中,也难怪他在民间大受欢迎了。在色彩上,吴昌硕少受传统书画的节制,喜欢别出心裁地用一些红色,也用其他各种各样的颜色,去表现花鸟世界的姹紫嫣红。据潘天寿说,吴昌硕是第一个使用西洋红的画家。

8.

西洋红的娇艳与明亮,强化了吴昌硕花鸟画的世俗性,让他的画更受欢迎。这一点,给稍晚一点的齐白石等很大影响和启迪。有学者评价说:“吴昌硕经常使用复色画法,大红大绿,重赭重青,通过微妙的色彩变化,显得既鲜艳厚重又得斑驳苍浑的古趣。他晚年尤其喜用西洋红,这种红色是近代才从西洋传入的,其特点是浓郁浑厚,弥补了胭脂淡薄的缺点,正好与他古厚朴茂的绘画风格相匹配,艳丽强烈的色彩,给吴昌硕朴厚古拙的画面平添了无限生机。”

9.