【人物志】韩寒

转载

韩寒曾与陈丹青就“老宅”一词展开探讨。过程中,韩寒说自己在功成名就后仍喜欢住在乡下老家,是因为他想“守”住那里,即使日后旧屋会拆迁只剩下瓦砾(lì),也希望它留在那里。或许也是出于这个原因,在韩寒的电影中,人们总能感知到浓浓的故土情节,比如不算富裕的城镇,和并不精明的小镇青年。

韩寒说:“我觉得自己没有转型,一直在做过去的事情。”

《后会无期》上映时,韩寒时常提及自己为电影筹集资金的难处,形容自己“卖身不卖艺”。后来《飞驰人生》出现,他又说“优秀的创作者,从诞生的第一秒就应该是商人”。再后来的《四海》,票房口碑扑街,人们乐于讨论中年韩寒陷入油腻的幻想,沉迷于自我世界无法自拔。

2年后,似乎是为了回应这样的质疑,拧着一股劲的他拿出了作品《飞驰人生2》。口碑和票房回来了,电影变得高度商业化,极少个人风格。他确实变成了一个“成熟”的导演,直奔票房而去。韩寒所经历的现实正在诠释那句“长大是人必经的溃烂”,他不再有社交媒体,也不再写长文表达思考,更不会像从前一样写书。似乎,只有学会闭嘴,才是韩寒变成熟的先决条件。截至24日,《飞驰人生2》已拿下28亿票房。

虽然最初很多人对韩寒做导演感到意外,但从他本人来说,拍一部属于自己的影片,是一件蓄谋已久的事情。

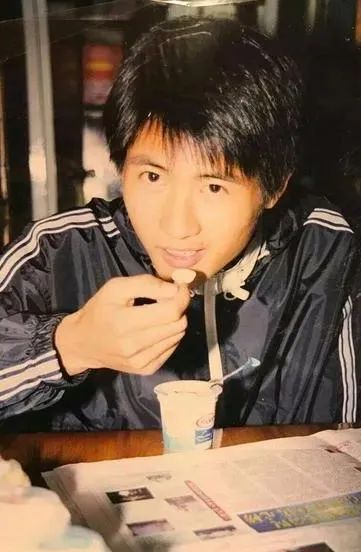

还是小孩子时,韩寒喜欢看《成长的烦恼》,开始只是单纯地观赏剧情,后来时间久了,他便开始琢磨长大也要导演一部戏,这个梦想在2008年有了实现的苗头。彼时韩寒26岁,握着笔杆子写了几本特别畅销的小说,借着博客以“骂人不吐脏话”的方式讥讽了几位名人,叛逆青年将他视为“意见领袖”,盛名之下一些电影投资人不请自来。那时投资方近乎是拿钱追着韩寒跑,日日期盼他能撰写出一个影视剧本,借着“顶流作家”的流量趁热打铁赚上一笔。可韩寒倒不着急,一是“不知道要拍什么”,二是当时的电影行业并不景气,所以很多事情都只是纸上谈兵。

导演梦被韩寒搁置了好几年,直到2014年前后,在《泰囧》《致我们终将逝去的青春》《北京遇上西雅图》等国产影片接连取得创纪录成绩后,电影市场再次火爆,新人导演横空出世,从前琢磨着投资韩寒的人再次找上门,还说“拍什么不重要,只要你拍票房肯定过7亿!”听了这话,韩寒冲对方笑了笑,心里想:这人有病吧?

可后来韩寒还是导演了电影,第一是因为有钱了,第二则是由于“看了很多的烂片,终于找到了做导演的信心”——韩寒发表此番言论时,他的“国民怨侣”郭敬明就坐在台下,而由他导演的《小时代3》也刚刚上映。2014年初,韩寒执导的首部电影《后会无期》开机,仅仅5个月后电影上映。前期宣传时,工作人员问韩寒影片的类型是什么,他琢磨了小半个月,说是公路片不精准,定义成喜剧又太片面,他从骨子里就讨厌“贴标签”这件事。但很不幸,他本人大概是最早一批被贴上标签的人。

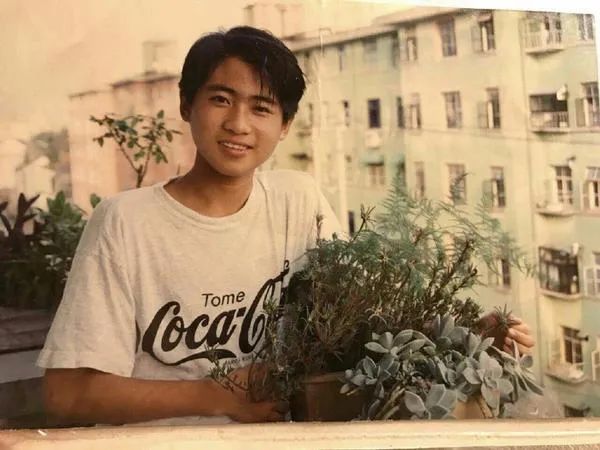

1982年,韩寒出生在上海,什么都还没做,就被时代贴上了“80后”的标签。

上初中时他因为成绩不好,被老师定义为“坏学生”。他本不在意,但因为想和学霸女友念同一所重点高中,他也曾为学习发奋图强。韩寒恶补过数学,还在考试中拿过满分的好成绩。他非常骄傲,老师却根据其以往表现笃定他作弊。为了自证清白,他重新参加了考试,最终成绩依旧耀眼,可他却从此放弃了做好学生的念头,“一看到数学课和数学题就有生理厌恶感”。韩寒的数学成绩在高中时全线崩溃,一同沉沦的还有他的理科成绩。

差不多高中二年级,他开始醉心写作,完全无心学习数理化。有次上语文课,老师问他怎么不记笔记,他回答“我从来不记,但语文是全班最好的”。听了这话,老师拿着他写的东西看了看,然后冷笑一声,转身离去。后来,那些被轻视的文字被韩寒编成小说出版,名为《三重门》。再讲起这段经历,韩寒表示:那时候太谦虚了,应该说自己是“全市最好的”。

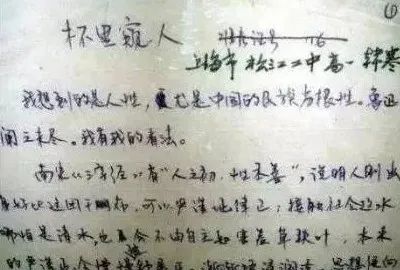

类似的事情还发生在韩寒参加作文大赛时。1999年,不到17岁的韩寒以《求医》和《书店》通过首届全国新概念作文比赛初赛,并因为文笔老辣,颇有点钱钟书的味道,让所有评审大吃一惊。和数学成绩被质疑时的尴尬一样,新概念作文大赛的评委将韩寒列为了“代笔重点怀疑对象”,于是复赛时组委会为他单独出了一道考题。监考老师将一个纸团扔进了半杯水里,然后说 “就这个,你写吧”。韩寒盯着纸团看了看,提笔写下《杯中窥人》,新概念作文大赛一等奖出现了。

学生时代的韩寒一直被所谓的“大人”居高临下凝视着。从学习成绩到写作水平,他的实力一直被“标签”错误预估。日后他时常去想,产生这种偏见的理由是什么。待长大成人后他终于明白了:有些人就是喜欢通过质疑他人,来展现自己的“专业”和“老练”。这种做法可以被称为“经验之谈”,但韩寒更愿意称其为“装”。

和他的人一样,他的电影《后会无期》也曾被舆论的“预估票房”绑架着。上映前,很多人以为它是“炮灰”,直到影片成为当时“非贺岁春节档中最快破5亿的华语电影”,部分质疑声才被夸赞取代。当然,负面评价依然存在,而“差评”的火力集中点,也大多落在了导演极具个人色彩的“冷幽默”与“热鸡汤”上。

褒贬不一,评论两极分化严重,外界对于《后会无期》的评价,与多年前针对韩寒的解构如出一辙。可韩寒不在意,因为电影完全超出预期的票房,像他过往畅销的文学作品一样,给了其极大的底气。

彼时韩寒极为坦然地说:

“它(指《后会无期》)对所谓商业化零迎合……因为我不需要迎合那些观众,拍电影又不是来拍马屁。”

“听过很多道理,依然过不好这一生。”

于是韩寒决定,只听自己的。

韩寒上过两年高一,直白点说,他留级了。

第一次上高一时,他因为沉迷写作无法专注文化课,导致期末考试7门功课不及格,被学校强制留级;第二次因一门跟正课完全不挨边的劳技课不及格,他再次升学失败。眼看着就要第三次念高一,韩寒不干了,干脆利落地向学校提交了退学申请。找班主任审批签字时,对方问他不念书以后拿什么养活自己?韩寒想也没想说:“靠稿费啊。”语毕,众人哄堂大笑。

韩寒的退学申请被层层上报,轮到校长最终审批时,对方还特意将韩寒的父亲叫到了学校,本以为是要阻拦,不想只是为了要确认家长签字是否真的出自父亲之手。“因为韩寒之前也冒充家长签字”,校长云淡风轻地说了一嘴,然后转身对在办公室里的,另一位已被保送到香港某大学念书的优等生说“你要好好读书,不然就是浪费生命。”此后近2个小时,校领导对高材生进行了不厌其烦地叮嘱与指导,韩寒和父亲只能在一旁静静听着,场面一度十分尴尬。