【唯美中国艺术】篇叁

1. 《奉对帖》——老来多健忘,唯不忘相思

文物档案

文物档案

帖名:《奉对帖》

种类:行草

作者:王献之

创作年代:东晋

备注:收入宋《淳化阁帖》,真迹已佚

释文

虽奉对积年,可以为尽日之欢。常苦不尽触额之畅,方欲与姊极当年之匹,以之偕老,岂谓乖别至此!诸怀怅塞实深,当复何由日夕见姊耶?俯仰悲咽,实无已已,惟当绝气耳。

这是一个悲伤的故事。如果爱情有颜色,王献之的爱情便是一条色带,从温柔的红粉,到致命的黑暗。

2. 东晋宁康元年(373年)的冬夜,幽深寂静,寒风裹着霰xiàn雪的颗粒,敲打着屋檐窗棂,也敲打着尘世中所有的凉薄。秦淮河畔乌衣巷的王氏大宅里,王献之斜坐在榻上,听着雪落下的声音,满眼忧伤。他与妻子郗chī道茂已离婚数月,不知道她近日怎样,这样寒冷的天气,可有厚实的衣物?万般惦念中,他提笔写下了一封信,大意是:虽然已相对多年,但快乐时光如白驹过隙太为短暂。那种额头相碰的幸福,总希望能更多一些。原想与姐姐比翼齐飞、白头偕老,怎么知道竟要分别,实在是深深的惆怅。什么时候才能再见到姐姐?思念蚀骨,哀痛难耐,无计消除,只有等我气绝魂归的那天,才能止住这份思念的痛苦吧。

这封信后来被收录到了《淳化阁帖》的第九卷中,因首行有“奉对积年”的字样,故得名《奉对帖》。

3. 《淳化阁帖》是热爱书法的宋太宗赵光义命令内府制作的,一部汇集了先秦到隋唐一千多年间各家书法墨迹的法帖,被誉为“法帖之祖”。所谓法帖,就是传统法式,将古代著名书法家的墨迹经双钩描摹后,刻在石板或木板上,再拓印装订成帖,供后人临摹学习。《淳化阁帖》共十卷,其中九、十卷都是王献之的书法作品,可见王献之在书法界的地位。

王献之的父亲是“书圣”王羲之,父子二人并称“二王”,王献之又被称为“小圣”。这是书法史上父子皆负有盛名的书法家中,实力最不相伯仲的。在东晋后的南朝齐、梁之间,王献之的书法最受推崇,名声甚至大过王羲之。到了唐代,因唐太宗偏爱王羲之书法,王羲之的光彩又渐渐盖过王献之。

4. 王献之在幼时学的是父亲的书法,后来学习“草书之祖”张芝的笔法,并有了独创性的突破。王羲之精通真(楷)、草、隶、篆各体并融会贯通,而王献之虽不如父亲诸体皆精,却独辟蹊径,在草书方面远远超过父亲。草书在当时还是新兴不久的书体,他脱去了王羲之草书中的“隶意”,即古朴质厚的意味,更加婉转超逸。一般父子的书体基本处于同一时代,而他较父亲将草书推进了数代。他创草破正,打破楷书、草书的界限,在行书的基础上,独创行草书体,书法史称之为“破体”。字体流便简易,可草可行,随意而书,飘逸不羁。

王献之的字体秀丽媚趣,他的学生羊欣评价其书法“骨势不及父,而媚趣过之”,即王献之的字体不如他父亲遒劲、风骨,但妍媚秀逸超过了他父亲,更加缠绵秀丽。

5. 此外,王献之的书法审美主张抒情艺术,他创造了“一笔书”,草书相邻两字上下相连,一笔连贯数字,一气呵成完成了一件书法作品。这幅作品是一个整体,每个字都是其中不可分割的一部分,气韵一贯到底,是后代狂草浪漫主义书风的先锋。

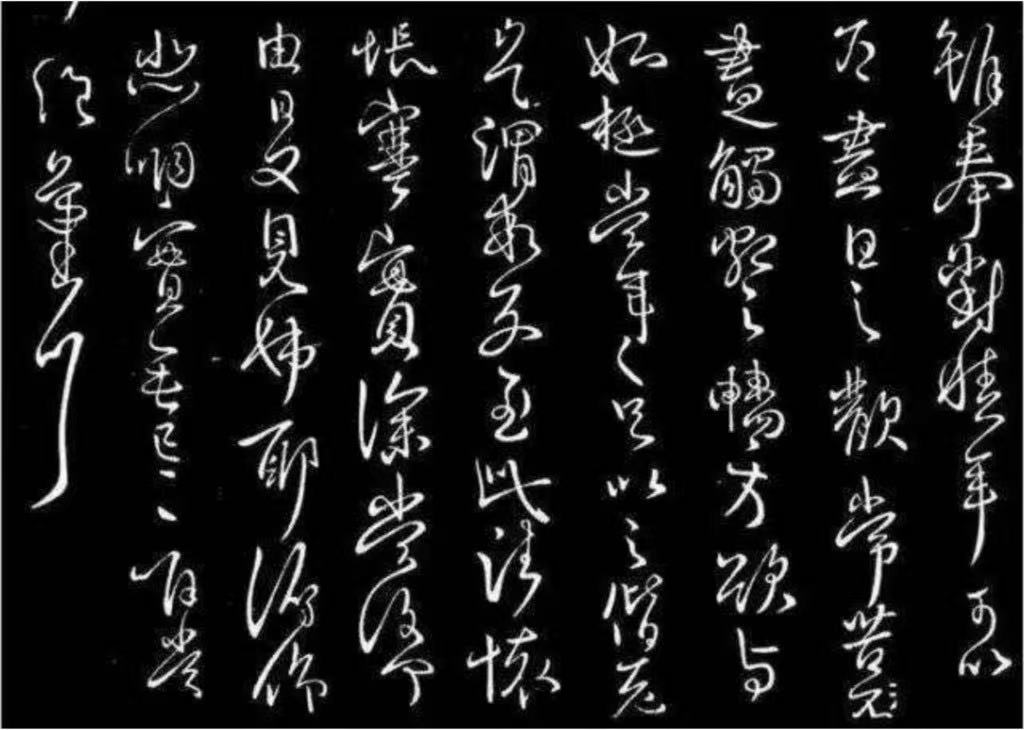

《奉对帖》具有王献之书法的典型特点。行草字体,用笔外拓,圆转秀润。结体松散,骨力柔弱。而全文一笔书写,似断似连,欲断还连,字与字之间牵丝映带相连,更显缠绵。

它的独特之处、价值所在,是它没有那么和谐完整。前面整齐,后面狂放,整体风格并非一以贯之。