【故宫宴】篇叁

肆月

①开篇:清帝罢珍味

1. 清代顺治、康熙两朝,宫廷饮食食材在以故乡“关东货”为主的同时,也效法明代宫廷常以“尝鲜”为由,按季节征收天下贡品,如江南的鲜鱼虾蟹、两广的瓜果蜜饯、山东的苹果、山西的核桃、直隶的蜜桃和鸭梨,陕甘的花皮瓜、台湾的西瓜、新疆的奶子葡萄……

值得一提的是,江苏镇江的鲥鱼曾被清帝罢贡。鲥鱼是生在今江苏南京、镇江一带、长江流域的鱼种,季节性很强,每年春季溯江而上,初夏时洄游生殖。因此鲥鱼身价倍增,成为江南特产,自明代列为进贡皇宫的贡品,清代初期仍沿此俗。

2. 第一网鲥鱼进贡宫廷为皇帝尝鲜,宫廷会在桃花盛开的时候举行“鲥鱼盛会”,届时皇帝赐文武百官一同品尝。鲥鱼味道鲜美,但运送鲥鱼是非常辛苦的。鱼打捞上来后,用冰船和快马分水、旱两路运抵京城,还要在沿途设冰窖、渔场保鲜。从镇江到北京,约三千里(一千五百千米)路程,官府限定二十二个时辰(四十四个小时)送到。届时宫廷做好烹制准备,等鲥鱼一到,即举行盛会。因此,为争取时间,送鱼人在途中马歇人不歇,只准许吃鸡蛋充饥。

3. 常常是“三千里路不三日,知毙几人马几匹?马伤人死何足论,只求好鱼呈至尊”(清代沈名荪《进鲜行》)。鲥鱼满足了皇帝与大臣们的“口欲”,却给当地百姓带来无法逃脱的灾难。因民间反抗“鲥鱼之难”呼声强烈,清代顺治年间曾下旨停止。不过当地官员为讨好皇帝,很快就又恢复了一年一度的鲥鱼之贡。许多参加过“鲥鱼宴”的大臣对鲥鱼的美味赞不绝口,但康熙帝坚持下旨停止鲥鱼贡。康熙帝晚年,又有地方官员以“尝鲜”为名进贡鲥鱼。直到雍正帝登基后坚决制止鲥鱼贡,才得以彻底停止。

②圆与缘

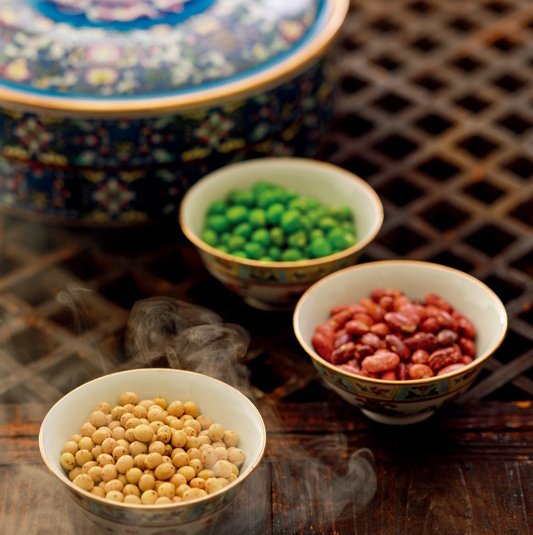

4. 除食素外,在四月初八这天清代宫廷还要吃结缘豆以结人缘。

清代宫廷在浴佛节煮一万粒结缘豆,凡是皇帝、皇太后、皇后在这天第一眼见到的人,都要施豆结缘。

除食素外,在四月初八这天清代宫廷还要吃结缘豆以结人缘。

传说,四月初八是佛诞生的日子,也是舍缘豆、结人缘之时。佛家相信人与人之间有命中注定的、前世已结下的遇合机会,有缘分的人相遇,关系非常融洽;无缘分的人相遇,非仇即恨,水火不相容。

5. 因此,佛从一诞生起,就忙忙碌碌地让芸芸众生去为自己那个不可知的下辈子,煮豆燃豆萁,嚼豆结人缘。为什么专吃豆不吃别的呢?也许因为豆是圆的,“圆”与“缘”同音,就以豆的“圆”去结人的“缘”吧。再加上豆粒小,吃一粒就能结一个缘分,吃一百粒就能结一百个缘分。

清代宫廷在浴佛节煮一万粒结缘豆,凡是皇帝、皇太后、皇后在这天第一眼见到的人,都要施豆结缘。乾隆帝的母亲崇庆皇太后一生茹素,虔诚礼佛。

四月初八这一天,崇庆皇太后先是命慈宁宫膳房选青豆、黄豆、茶豆各三千三百三十四粒,用白布缝袋分装同煮。煮熟后撒上细盐,赠给皇帝青豆、黄豆、茶豆三百三十四粒。赠给皇后与皇帝同。赠给皇贵妃、贵妃、嫔妃等人各青豆、黄豆、茶豆三十四粒。

6. 食结缘豆时,还要佐以酱苤蓝、酱胡萝卜、腌胡萝卜、藕、豆腐干、王瓜、姜、樱桃等搭配。此外,王公大臣、太监、宫女各有赏赐,皇帝、皇后得到结缘豆后,再互相赠送,以结缘分。

清代晚期,慈禧好佛,也命茶房煮五香豆,加五香盐,除供佛之外,还散给宫女、太监们吃,还要遣人到临近各巷逢人散食。慈禧也会给光绪帝、隆裕皇后及瑾妃、珍妃等人散结缘豆结人缘。

7. 从血缘角度上来说,光绪帝是慈禧亲妹妹的孩子,也就是她自己的亲外甥。因为慈禧选择年幼的光绪当皇帝,但是光绪的亲生母亲却只是一个福晋,这不符合中国古代皇室的规矩,所以年幼的光绪必须过继给慈禧,光绪和慈禧从此就成了母子。

光绪七年慈安太后崩逝后由慈禧太后一宫独裁,直至光绪帝十八岁亲政,此后虽名义上归政于光绪帝,实际上大权仍掌握在慈禧太后手中。光绪帝一生受到慈禧太后的挟制,未曾掌握实权。

两个执掌权力最高的领导者,一个要垂帘听政,一个是当朝皇帝,这里边存在着根本性的利益冲突,他们之间的“缘”又岂是几个各色圆豆能结得了的?

③止荤添素

8. 清代宫廷御膳房下设素局,专门为皇帝、皇后烹制素食。

乾隆帝敬天法祖,嗜古成癖,对“浴佛节”这天的饮食非常重视。每年刚进四月,乾隆帝就亲下谕旨:“四月初七日起,后妃止荤添素。”

宫内佛堂换上双龙纹饰的供碗、盘,摆上最隆重的供品,每桌二十五品:点心、蜜食、炉食、蒸食、素菜各五品。素菜有卷签、山药、面筋、香蕈、锅渣。为了表示敬佛虔诚,皇帝、皇后还亲自上供。

9. 乾隆二十年四月初七日的《皇帝进膳底档》中就记载“万岁爷、皇后各用供一桌。素菜十三品,(其中)面卷三品、面筋三品、卷签二品、山药糕二品、豆腐干三品”。浴佛节这天,皇帝还特旨佛堂厨役为他备膳。

四月初七起,乾隆帝开始吃素。

乾隆三十年四月初八,正是乾隆第四次南巡途中。虽然旅途饮食不能与皇宫相比,但据档案记载这一天的饮食仍然很丰盛。

10. 早膳是“素杂烩、素笋丝、苔蘑爆腌白菜炒面筋、口蘑炖面筋、豆瓣炖豆腐、水笋丝、野意油煠果、红糕、竹节卷小馒头、银葵花盒小菜各一品,银碟小菜四品、奶子饭、素面、果子粥各一品、饽饽六品、额食三桌、炉食四品”。

晚膳是“香蕈口蘑炖白菜、罗汉面筋、油煠果火烧、托活里额芬、素馅包子、小米面窝窝头、象棋眼小馒头、银葵花盒小菜各一品、银碟小菜四品、绿豆陈仓米水膳一品、额食五桌、奶子二品、饽饽十品、炉食六品”。

四月初八这天,即使乾隆帝不在宫中,也要食素膳。

④《咏人参诗》

11. 清代皇帝、后妃对人参推崇至极,远超历朝历代。

笃信进食人参可强身健体的乾隆帝,每日噙化人参可称之最。

清代皇室发祥于盛产人参的东北地区,清代前身——后金时期统一女真各部的努尔哈赤就是靠人参和貂皮互市贸易来换取铁器、粮食、布匹等积蓄力量。

《本草纲目》中说,人参可治阳虚气喘、自汗盗汗、产后出血等病。人参的用途相当广泛,常用来大补元气,益气生津,宁神益智。

12. 清代皇帝、后妃对人参推崇至极,远超历朝历代。据清代宫廷档案记载,雍正十三年,太医院共用人参二百三十斤。这些人参有御膳房用于炖菜食用的,也有御药房用于药用的。食用人参方法也特别有讲究,如“噙化”人参将人参切成薄片,放口内含至无参味后嚼碎咽下。据《妃嫔用药底簿》记载乾隆三十年十二月二十日起至三十一年正月二十一日,颖妃共噙化人参三两一钱。

笃信进食人参可强身健体的“古稀天子”乾隆帝,每日噙化可称之最。

据乾隆时期《上用人参底簿》记载:“自乾隆六十二年(宫中纪年,实则嘉庆二年)十二月初一始,至乾隆帝六十四年正月初三日止,皇上共进人参三百五十九次,四等人参三十七两九钱。”

13. 乾隆帝几乎是天天服用人参,每天在三克左右。乾隆帝对人参的钟爱,不仅限于服用,还曾作诗《咏人参》,表达自己对人参的喜爱和赞美。

性温生处喜偏寒,一穗垂如天竺丹。

五叶三桠云吉拥,玉茎朱实露甘溥。

地灵物产资阴骘,功著医经注大端。

善补补人常受误,名言子产悟宽难。

宫廷帝后食用人参除“噙化”外,还有“研末吞服”“文火炖服”“浸酒饮服”等多种方法。乾隆帝晚年钟爱的八珍糕的食材中就有一定量的人参。乾隆帝还要求御医根据自己的身体情况,在不同的季节选用不同的“人参”,如“人参”换“党参”,加减人参剂量等适时适量服用,使其很好地发挥补元气的功效。