【唯美中国艺术】篇拾肆

1. 《鸥波亭图》——你侬我侬,韶光终不负深情

文物档案

文物档案

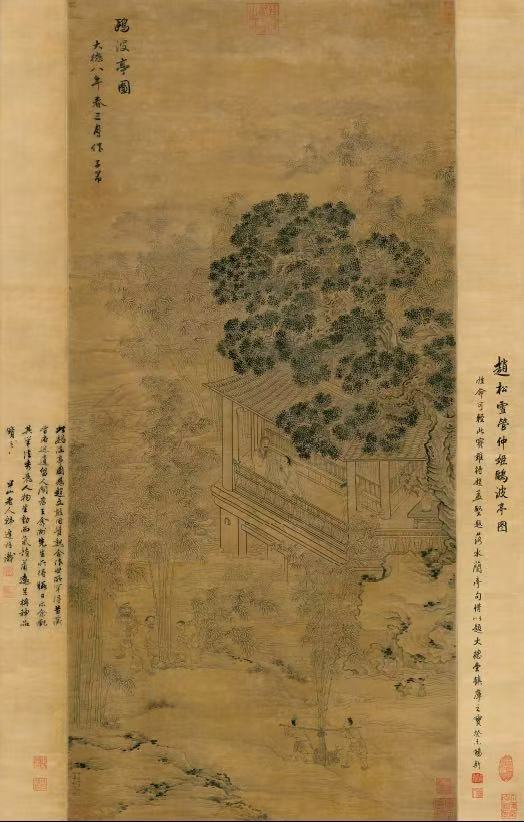

图名:《鸥波亭图》

作者:赵孟頫、管道昇

创作年代:元代

规格:纵117厘米,横55厘米

材质:绢本

现收藏地:深圳至正艺术博物馆

这是一幅渗透着婚姻智慧的画。元代大德八年(1304年)三月,江南春光正好。风细柳斜斜,杏花雨潇潇,赵孟頫与黄溍等四十余位友人在杭州南山集会,之后到西湖泛舟,敞怀痛饮。酒至半酣,望着湖面水光潋滟,山色空蒙,他的思绪回到了同样烟雨飘摇的故乡吴兴。

2. 白墙灰瓦的莲庄,堤水环绕的鸥波亭,是他曾经的温暖爱巢。他在那里练字作画,身边还有芝兰芬芳的妻子管道昇相伴。如今她可还在鸥波亭内画着兰竹?能否原谅他带来的伤害?在内疚懊悔中,赵孟頫提笔挥毫,绘制了这幅《鸥波亭图》。一个多月后,管道昇来到杭州,为《鸥波亭图》补上了竹子。夫妻合璧,终成佳作。

书画发展到元代,五代、宋以来的画院被取消,书画不再被统治者所重视。极端的民族政策将南宋汉人划为“四等”中的最末等,文人士大夫心中块垒郁结,纷纷寄情于山水、枯木等富于气节情操的绘画主题,借景抒情,注重画的意兴和神逸。文人画空前繁荣,尤其是山水画,成为画坛主流。而赵孟頫正是元代书画风格的开创者和集大成者,被尊为“元人冠冕”。

3. 赵孟頫是真正的“书画双绝”。他是元代画坛领袖,提倡“书画同源”“以书入画”,将书法的运笔技法引入绘画,诸锋并用,指腕虚活,收放自如。他的画风师法自然的同时追求古意,诗中有画,画中有诗,用深厚独特的技法表达深邃幽远的意趣。他篆、隶、楷、行、草诸体皆精,尤其精通于行书和楷书,是后世所有学习王羲之的人里最得其神韵者。他的楷书尤其精妙,笔法圆熟秀逸,结体妍丽工整,书风秀媚雅致,世称“赵体”。他与唐代的颜真卿、柳公权、欧阳询并称为楷书“四大家”。

他的妻子管道昇是诗、书、画俱佳的一代才女。她的书法以楷书见长,与东晋时期的女书法家、王羲之的老师卫夫人并称为“书坛两夫人”。而她的画达到了古代女画家绘画的最高水平,被称为“丹青中的李易安(李清照)”。管道昇擅长画墨竹,首创“晴竹新篁”,用笔熟练洒脱,纵横苍劲秀丽,毫无女子之态,甚至超过了赵孟頫。

4. 这幅《鸥波亭图》集两人之长,绘制了山水、人物、树石、亭台等,各科皆精。画面采用竖式构图,角度既有高远又有平远,层次丰富。

此画作中笔法灵活多变,不拘一格。画面左下部的坡石多用弧线勾皴,是变化了卷云皴得来的,而远处的山坡又是类似披麻皴的笔法,将几种皴法巧妙结合并富于变化。亭畔的柏树,主干用繁线勾皴,笔力遒劲,树叶用笔密集点染,并用墨色的浓淡表现出树叶的层次。

画面采用白描的方式绘制人物,线条丰富,细劲圆润,随人物身份灵活选择。亭上的士人服饰多用兰叶描,流畅顺达;而楼下抬土的劳动者则选用折芦描和撅juē头钉描,用线条的顿挫表现衣服的皱褶和坚劲感。描绘鸥波亭的线条工整精细,为了突出鸥波亭的精致恢宏,选用了界画的方式,用界尺打出轮廓,内部又结合了文人画的方式信手简略地描绘,线条细匀又有浓淡粗细的变化,显示了精湛的界画技能。

5. 管道昇补画的竹子采用双勾白描法,用墨线勾出竹竿竹叶的轮廓,用笔圆劲精细,清晰利落,风韵毕现。结构层次和空间处理得十分恰当,繁而不乱,疏密有致。最妙的是,管道昇的竹子比赵孟頫的画晚画一个多月,却没有任何生硬之处,与原画完美融合。她的竹子没有填色,没有抢夺赵孟頫的柏树已有的浓郁墨色,只是起着辅助和点缀画面主体的作用。它们丛丛密密地环绕,既有自己独立挺拔的风姿,又如流水般渗入画面的每一处,与柏树交织在一起,让整个画面都渲染上了竹的韵致。

这样的画面关系,如同他们比肩而立的婚姻,她做好妻子辅助家庭的本分,还托住了他精神世界的底。他却险些失去了她。

6. 赵孟頫,字子昂,南宋理宗宝祐二年(1254年)生于吴兴。他算是皇室后裔,出自宋太祖赵匡胤一支,他的十世祖是鼎鼎有名的“八贤王”赵德芳,只是到了赵孟頫这一代,已是旁系别出。父亲在他十一岁那年去世,家境陷入困顿,“蔬食常不饱”,而赵孟頫仍然贪玩。母亲严厉地斥责他:“你已失去父亲,如果不能精强于学问,没有一番成就,我也没有必要活着。”说完泪湿衣襟。母亲的决绝令他痛下决心光耀门楣,入仕为官,自此便刻苦用功,昼夜不休。

只是未能等到他施展抱负,南宋便亡了。深受国破之痛的赵孟頫蛰居在家中,元朝两次请他出仕,他都拒绝了,只一心研习儒家经义并书法绘画。赵孟頫自幼聪慧,过目成诵,加之勤勉刻苦,几年后便以博学多才而声名卓著。他几乎全能且全精,能诗善文,懂经济学问,工于书法绘画,擅长金石篆刻,还通音律鉴赏,被誉为“吴兴八俊”之一。