【唯美中国艺术】篇拾伍

1. 《富春山居图》——宿命里的坎坷和传奇

文物档案

文物档案

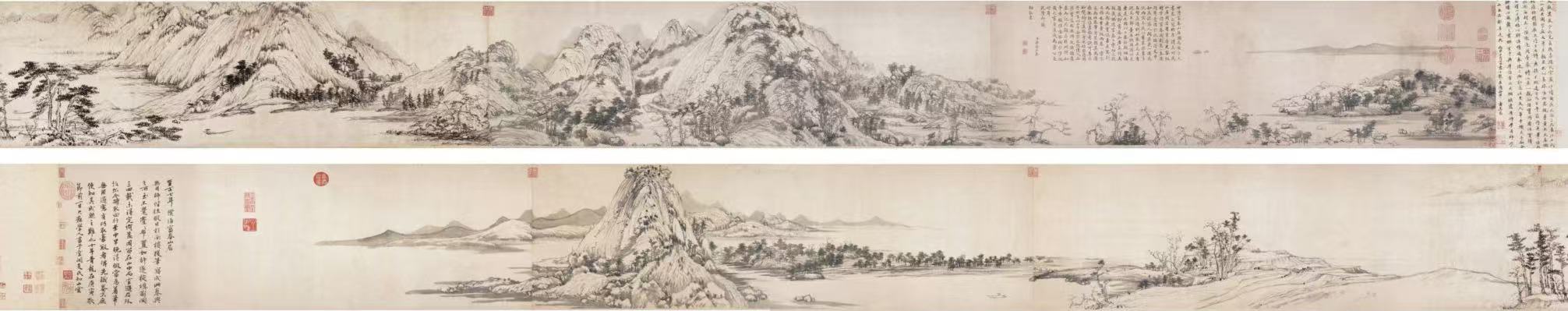

图名:《富春山居图》。

前半段为《剩山图》,后半段为《无用师卷》

作者:黄公望 创作年代:元代 材质:纸本

规格:《剩山图》,纵31.8厘米,横51.4厘米;

《无用师卷》,纵33厘米,横636.9厘米

现收藏地:《剩山图》,现藏浙江省博物馆;

《无用师卷》,现藏台北故宫博物院

2. 2011年6月,亚热带的季风为台北带来了炎热濡湿的气候,黏腻的空气和热烈的阳光像密不透风的网,令人闭门不出。然而从1号开始,陆续有人流涌入台北士林区,不惜从清晨六点便开始排队等候,只为目睹一件中国书画艺术史上的盛事——分离了三百六十年之久的《富春山居图》的两部分,《富春山居图·剩山图》与《富春山居图·无用师卷》在台北故宫博物院合璧展出。整整两个月,共有五十多万人参观。

这样的盛况,一方面源于《富春山居图》是中国十大传世名画之一,魅力旷古烁今;另一方面,这幅画似乎带着某种宿命,从诞生那天开始便颠沛流离,磨难不断,甚至一分为二,合璧之观数百年难得一见,一如它的作者黄公望的命运。也许,艺术作品倾注了艺术家的心血,故而也浸染了艺术家的灵气和命运吧。

3. 《富春山居图》是元代水墨山水的扛鼎之作,被誉为“画中之兰亭”。元代是继宋代后又一山水画的高峰期。如果说宋代绘画是沃土培植出的仙葩,有皇家重金投入的院体画,也有富庶宽松的环境滋养的文人画,元代绘画则是悬崖峭壁破土扎根的寒梅,深受压制、鄙薄的汉族文人在纡郁愤懑中用水墨寄托自己的逸兴神飞。故而元代的文人山水画最为兴盛,以黄公望、王蒙、倪瓒zàn、吴镇四人为代表,被后人称为“元四家”。

他们均为江浙人士,师法五代的董源、巨然的南派山水画,并受元初书画家赵孟頫的影响,但又各有其特点创新。黄公望为“元四家”之冠,他的传世画作中,《富春山居图》将元代写意山水画发挥到了“天人合一”的孤篇横绝境界,且与他的命运段段相契。

4. 《富春山居图》原画在六张纸上,然后接裱成了长卷。画面以交响乐般的宏大篇幅描绘了富春江两岸初秋的景色,山川浑厚,草木华滋。构图采用“平远法”,散点透视,观者如沿着江畔眺望远处的山水一色、水天相接,景随人迁,人随景移。

画面第一段为《剩山图》部分,大山拔地而起,浑厚敦实。黄公望用最擅长的“长披麻皴cūn”法,绘制了鸿篇开端。山势高大厚重,偶有亭台楼阁,山上林木森森,郁郁葱葱,充满生机,犹如黄公望的人生开端,开启在高山之巅。

5. 南宋度宗咸淳五年(1269年),黄公望生于平江府常熟(今江苏常熟)子游巷一户贫苦人家。他本名陆坚,幼年时父母相继去世。随着南宋的灭亡,蒙古人的铁蹄踏碎了烟雨江南,年幼的黄公望在乱世中艰难度日,辗转求存。十岁的时候,他被过继给了浙江永嘉(今浙江温州)平阳县的老翁黄乐。九十多岁的黄乐一直没有孩子,如今得偿所愿,他高兴地说道:“黄公望子,久矣。”遂给孩子改名黄公望,字子久。班固《汉书》颜师古注云:

师古曰:“望,谓太公望,即吕尚也,钓于渭水。文王将出猎,卜之,曰:‘所得非龙、非螭、非豹、非罴pí,乃帝王之辅。’果遇吕尚于渭阳,与语,大悦,曰:‘吾太公望子久矣!’故号曰太公望。”

6. 文王遇到垂钓的姜子牙后,相见恨晚,说“太公盼望你很久了”,所以姜子牙也叫“太公望”。而说出“黄公望子久矣”的黄乐,想必也听过《汉书》这段著名的典故。他对孩子寄予厚望,用心培养,除了教导儒家经典,也教书法绘画、音律谱曲,希望黄公望能成为姜子牙那样辅佐帝王的栋梁。黄公望不负所望,他是天才儿童,博闻强识,十二岁时便通过了县里的童子试。他的少年时期,优渥富足,满手攥着未来的万斗烟霞。