剧本角色

1

男,0岁

1

2

男,0岁

2

3

男,0岁

3

“一战”,被遗忘的14万中国人

1998年,法国的巴黎,竖起了一座纪念碑。这应该说是一座战争纪念碑。但纪念的,不是将军和士兵,而是一群来自远方的中国人。

1

如果问你:中国有没有参加第二次世界大战?你无疑会很快回答:当然!而且在这场波及全世界的反法西斯战争中,中国是牺牲最多的国家之一。

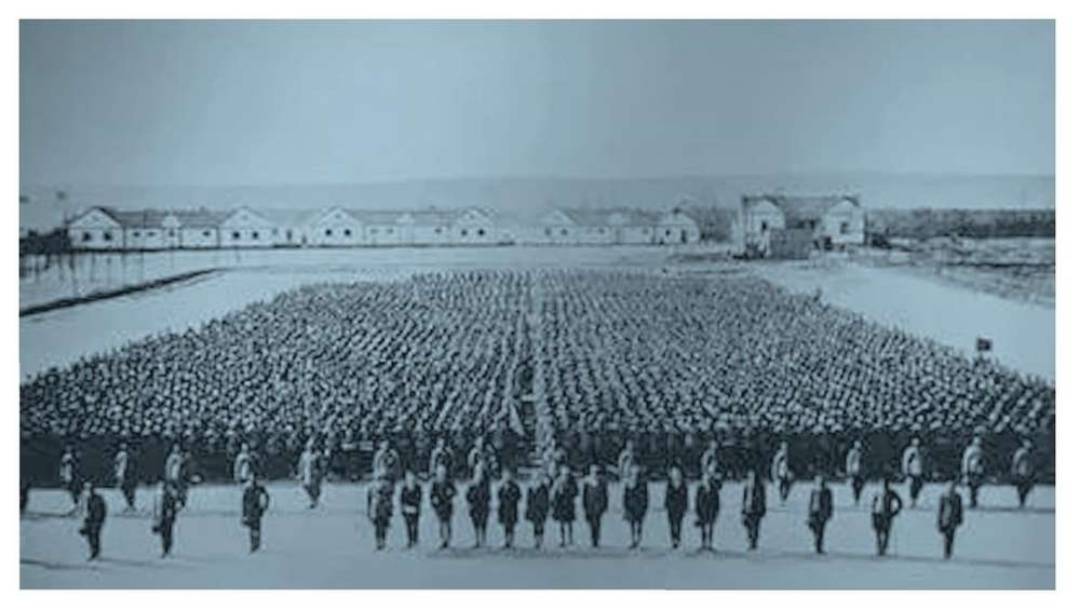

那么如果再问你:中国有没有参加第一次世界大战?你可能就会有点吃不准了。事实上,中国参加了,只是没派军队——在第一次世界大战期间,中国派出了14万劳工,远赴欧洲战场。整整14万中国劳工。

“一战”欧洲战场的中国劳工

2

故事,自然要从第一次世界大战开始。1914年7月爆发的这场世界大战,虽然开始得有些莫名其妙,但确实在全世界范围内都产生了广泛的影响,当然,也波及了当时远在亚洲的中国。

彼时的中国,中华民国刚刚建立,国内正乱作一团,袁世凯在安抚各方势力的同时,悄悄做着“中华帝国”的黄粱美梦。面对谁都不能得罪的欧洲列强,北洋政府很快表明了自己对于“一战”的态度:中立。

但北洋政府里,有人不同意这样的选择。其中的代表人物,叫梁士诒[yí]。后人对梁士诒[yí]评价不高,因为他一是“拥袁称帝”,二是被认为“亲日卖国”。但在那个时期,一直做到内阁总理的梁士诒,见识和能力,在北洋政府内都属于不错的。

梁士诒当时是袁世凯的亲信,总统府秘书长,后来主管过交通和财政

梁士诒[yí]并不是一个“战争狂”,但他力主中国应该参加“一战”,而且要明确站队——站在英国和法国的协约国这一边。他之所以这样坚持,是因为就在“一战”爆发一个多月后,他就通过分析得出结论:两线作战的德国人必败!

所以,梁士诒[yí]认为中国应该尽早参战表态,那么等到战争结束,一来可以从德国手里要回一直被侵占的山东,二来可以以“战胜国”的身份,参与到世界大家庭中。

3

以中国当时的国力和财力,怎么可能派兵参加“一战”?梁士诒[yí]给出的解决办法是:派劳工,不派军队。1915年,梁士诒[yí]开始派人和英国驻华公使朱尔典接触,询问是否可以以派遣劳工的方式,帮助协约国。

但英国人明确拒绝了这一要求——他们也看出了中国的意图。朱尔典在发回英国外交部的报告中提到:“在我看来,中国新一代政治家致力于中国(在国际社会中的)平等地位及在战后拥有发言权。如果这一目标不能保证,他们是不会同意其同胞驰援欧洲战场的。”

英国人知道,只要接受中国的援助,无论是劳工还是军队,都会让中国加入协约国的一方,进而让中国在战后以“战胜国”的姿态和他们一起享受权益。所以,英国人拒绝的理由,摊开来说就是一句话:你们不配!

但是,战局的发展,却让英国和法国越来越扛不住了。1916年2月,著名的“凡尔登战役”爆发,法国军队伤亡超过50万,史称“凡尔登绞肉机”。1916年6月,“索姆河战役”爆发,英国军队伤亡超过40万(法国又赔进去20万士兵),史称“索姆河地狱”。