【乡居散文·山居四季】篇壹 生活在细微处

作者简介:拾落,曾是一名博物插画师。

作者简介:拾落,曾是一名博物插画师。

后来辞去上海的工作,独自来到四川琉璃村,一住就是四个年头。

1. 2016年,我到四川崇州鞍子河自然保护区当驻站志愿者,在巴栗坪保护站经历了一年四季,心中的诗意花草在此萌生。见过真正的原野后,城市的生活再也无法满足我。2020年9月,我决定回到鞍子河。

当地的大哥大姐很热心,帮我找了好几处闲置的老房子。逐一看过后,只有青草居,让我第一眼就觉得“是这里了”。

来到琉璃村的那一天,阳光很好。进村的路滑坡了,一块大石头挡在中间,变道的溪水干脆在路间流淌。视线越过大石头,能看到一只青蛙在马路上晒太阳。再往上走五百米,就进到了青草居的院子里。暖黄色的木屋旁摞着几个蜂箱,一条小溪穿过院子,夏日明亮的阳光穿过叶片打在水面上,衬得溪流越发青绿。爬到后山,视野开阔,看到一丛紫色的醉鱼草,心里喜欢,就这样住了下来。

2. 写下这篇文字的时候,我已经一个人在山上住了快四年。“春分秋分,昼夜平分。大雪小雪,烧锅不歇。”这是鸡冠山当地的俗语,也是山居生活的写照。在这里,我与自然同频,在合适的季节做合适的事情,看花、戏水、观叶、赏雪。偶尔风花雪月的诗意浪漫,时常起居生活的琐碎。每天都有具体的事情排着队等我:有饭要做,有碗要洗,有草要拔,有菜要种,有羊和猫要喂,有院子要打扫……不过,也正因为有了这些具体的事,才让我在想画就画时,格外安心。

记得来这儿的第一年,我总想着完美地规划所有事情。琉璃村没什么超市和饭馆,每天得自己开伙,买食物和生活用品要到三十多公里外的镇上。每次下山都是一场鸡飞狗跳。为了对得起来回八十四元车费,我总是提前写好采买清单,恨不得下一次山就把能办的事都办了、能买的东西都买了。但现在,我不再惧怕“未完成”。

3. 这番笃定,来自山居带给我的视角转变——群山绵绵,横着走很长很长,竖着走很深很深,如果山野无尽,生活又怎会有止境?

或许你也曾对山居生活起心动念,却迟迟没有动身,一定是担心最后会逃回城市吧。

其实,山居第二年,我也有过搬离的念头。没有了初来乍到的新鲜劲儿,一切归于平常,甚至和城市生活开始趋同。但我很明确地知道,那又是一种逃离,就像当初离开城市一样。我所追求的“新”,不过是躁动不想停歇的内心,和住在哪里并没有直接的关系。重复是生活的一部分,一如这四季轮替的山林,却在每一次重复中,永恒地变化着。这样的变化,留给每一个有心人去发现,去创造。

4. 最后,我要感谢几个人。

首先要感谢我自己——那个没有百分之百信心,却有着百分之百勇气的姑娘,真的做到了一个人在山上生活,还一住就是四年!

感谢对我照顾有加的村民们。

感谢山林给予我的滋养。

感谢见过面及未曾见面的朋友们。

我的山居生活因为大家,有了更多可能性。

感恩一切!

拾落 2024年夏

5. 修修修

刚到青草居时,我常有食物焦虑。

琉璃村位于海拔一千五百米的高山上,距离最近的勾家村十四公里,公交终点站也只设到那里。买菜、拿快递更是要跑到三十三公里开外的怀远镇上。下山一趟,得先喊辆面包车到邻村的公交站,再坐公交颠簸到镇上。由于交通不便,我三天两头担心断粮。特别是夏天,遇到暴雨滑坡,路就给封住了。邻居包大爷叮嘱我要备些食物应急,我觉得很有道理,便一口气扛回来五十斤大米,结果大半年都没吃完,倒是便宜了肉嘟嘟的米虫们。

不过,比起饿肚子的担忧,更大的挑战还在后头。

6. 房子需要人气。久未有人居住的房子,就像一台没上油的机器,总有这样那样的问题,角角落落都等着我修葺一番。

首先要请走的当然是霸占青草居多年的尘土和老鼠。开了叉的旧扫帚凑合上阵,大手一挥便尘土飞扬,颇有电影《龙猫》里煤球精灵四散逃开的意味。

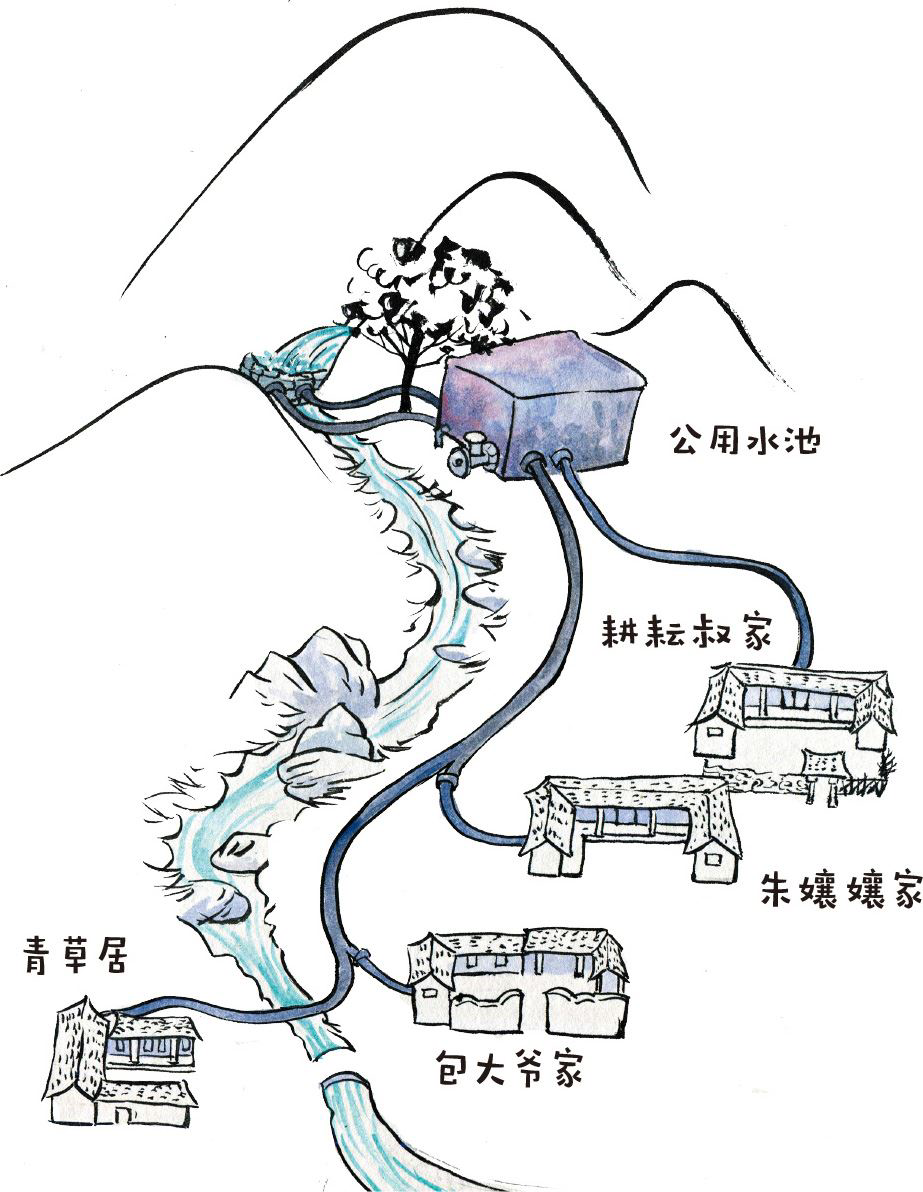

打扫之后,便是修缮。换灯泡还算容易,顶多就是个子不够,凳子来凑。真正让人头大的是水。村里用的都是高山泉水,汇入蓄水池,通过同一根管道流入每家每户。有一回我的厕所水管漏了,结果水漫金山,连同村民用的那份也流光了,急得我团团转。多亏包大爷和朋友梅子帮忙,三人合力,吭哧吭哧修了一下午才勉强止住。

7. 冬天水龙头冻爆更是家常便饭。第一回碰上时,视觉冲击太大,我情急之下拿手去捂,溅得满身是水。村里最能干的耕耘叔看不过眼,回家拿来新水龙头替我换上,并且叮嘱我,千万不能拧太紧,要让水保持流动,不然容易冻裂。可我还是忘了,一夜过后,水管整个儿冻住。自来水不自来,只能每天去坡下包大爷家提水。好在一个人也用不了多少,一天一桶足矣。山居的第一年冬天,就这样每日提水度过。

刚搬来那会儿,做饭的硬件设施也不太行。灶台上的瓷砖掉了好几块,水泥面坑坑洼洼,用着特别不趁手。于是我又试着当了一回泥瓦匠。

就这样,在手忙脚乱的修理中,我总算安顿下来。刚上山那年,被问最多的问题是:一个人在山上住,不害怕吗?

8. 刚住下那几天还是有点怕的,怕食物短缺,怕夜晚猛兽突袭,怕给别人添麻烦……不过很快也就习惯了。或者说是转移了注意力,一头扎进具体的生活里,解决具体的问题。满足生活的基本需求后,又开始想着怎么让房子看起来更温馨。比如布置一张专门放花的桌子,捡些山上的花草果壳,添置几个日常物件——竹编的热水瓶、背篼、好看的盘子等。不管在哪里,这些好看又无用的小东西,正是我在这里生活的痕迹。它们让陌生的环境变得亲切可爱起来。

群山环绕的琉璃村,每一座山峰都值得细细探索。赏花开,听虫鸣,留给害怕的时间确实不多。

9. 荒菜园

住在山里,自然是要种点菜的。不过,很难说我种的是菜还是草。常常是播种了却忘记施肥,也没除草,好不容易发芽的菜苗刚从地里探出脑袋,就被淹没在杂草中。草长得比菜还肆意潇洒,为此菜地得名“荒菜园”。

虽说叫荒菜园,头一年倒也有所出:超迷你的萝卜和土豆、包不起来的包菜、结不出果实的番茄苗,还有屈指可数的几个玉米。玉米总是还没来得及摘,就被松鼠啃了个精光。不知是不是取名太过激进,菜地越来越荒,最后完全被杂草占领,看不出一点原先菜地的样子。

我反思了一下,觉得一定是缺个好看的篱笆,少了点种菜的仪式感。山居第三年,荒菜园终于围上了一圈篱笆,是我喜欢的歪七扭八的样子。

10. 自从有了篱笆,我隔两天就去菜园晃悠一圈。施肥、搭架子、给辣椒和西红柿去枝……我想菜园是喜欢被人光顾的,在我频繁的拜访下,豆子爬上了架子,南瓜爬上了篱笆,茄子、辣椒开出了花,西红柿挂出了果,藿香和紫苏也长得健壮。这回我一定要记得,比松鼠早一步掰下玉米!

去菜园的另一大乐趣是除草。由于土壤松软,大部分草都能轻松拔起。唯独有一种草倔得很,根扎得老深,徒手只能薅断几片叶子,不出两日又是茂密的一片。对付这种草,必须给它来两锄头,整株翻起,甩它几下,然后瞄准菜地外的一棵树,狠狠丢出去。一番操作下来,再多的烦恼也一起飞走了。

11. 拔草时会带出来蚯蚓。它们总是气鼓鼓地前后扭转着身体:“谁啊,这么讨厌!在土里待得好好的,非要把我翻出来。”很快又扭动着钻回土里。遇到慌张的步甲,手一碰它就装死,一动也不动。还有带着卵囊的蜘蛛、四处乱闯的大蚂蚁。这种蚂蚁咬人超级疼,浑身写满了“不好惹”,怪不得成为昆虫界争相拟态的对象。一块充满活力的土壤,少不了这些地下邻居的功劳。

有时我会花上一整天去除草,劳动后那种酣畅淋漓的感觉令人着迷。精神困顿的时候,去干些实实在在的活儿,出点汗,颇有奇效。

12. 山居前两年,我常把种下的菜给忘了,一个月也不去看一回。要不是朋友梅子提醒,我都不知道,地里的萝卜长得出奇地好。我啊,常常只欣喜于播种,却忘记收获。回望这么多年的生活,画画、支教、当志愿者,也是这样到处播了很多种子,凭着自己的喜好做了许许多多事情。一晃十多年过去,好像什么也没干成,原来是忘记收获了啊!往后的日子不仅要用心播种、伏地耕耘,更要懂得及时收获。

13. 赶集

下山赶集是要看日子的。我尤其喜欢在春天赶集。

集市在三十三公里外怀远古镇的老街上。街上的建筑大都是木结构,有装饰精美的门洞和木雕,还保留着明清时候的样子。每逢一、三、五、七这样的单数日子,便是古镇的赶集日。需要赶集的日子,我一大早就背上超大背包,坐面包车从琉璃村来到勾家村的公交站。

坐公交的大都是相熟的中老年人,一上车就聊开了,俨然是一间移动茶馆。

欢声笑语间,终点站怀远古镇就到了。赶集的街道又窄又长,四通八达,没有固定摊位的商贩们沿着墙角排开,售卖的多是些自家种的新鲜蔬菜。

14. 每次逛集市,我总是偏爱年纪大些的老人家。比如那位卖玉米粒的老奶奶,一头银发总是梳成利落的麻花辫,辫子编得格外整齐,不见一丝碎发。尽管微弯着背,黄褐色的脸颊布满皱纹和斑点,行动也有些迟缓,但丝毫不影响她得体的气质。老人家总在一棵树下摆摊,棉布袋子装着不同品种的玉米粒,每个布袋里都插上了手写的玉米“名片”:雅玉、德玉、玉老大。每年春天我都特意寻到树下问她买玉米粒,可她并不记得我。

还有一位卖手工糖的大爷,没有固定摊位,总是一手推着自行车,一手摇着铃铛走街串巷。自行车后座上架着两个竹编的篓子,装有手工糖的簸箕就放在上头。糖块是长条形状,像牛轧糖,但比牛轧糖要软,上面铺一层芝麻,大爷叫它“棉芯糖”。

15. 每当铃铛响起,就会勾起小时候在老家的记忆。夏天,卖麦芽糖的商贩也是这么骑着自行车吆喝:“买麦芽糖喽,买麦芽糖喽,有没有要买麦芽糖的!”我妈会带着我和哥哥,手里捧个大碗,在马路边上等他过来。回家后我和哥哥总会拿一根筷子往大碗里插,然后旋转着将麦芽糖拉起,常常因为谁转起来的麦芽糖多而吵得不可开交。为这,小时候没少挨我哥的揍。

不用说,我又为棉芯糖买了单。我这个人吧,买东西还是有些不着边,很多时候实用和好吃并不是第一要义,反而会因为一些情感触动而消费。

还是说说我的正经采购计划吧——蔬菜苗!春天的集市随处可见蔬菜苗,有的装在木筐里,有的干脆用大簸箕挑来。

16. 梅子说我的菜地里有株藿香就好了,不仅可以做菜,还能引来许多蝴蝶。去年倒是种了一棵,可惜被大雪冻死了。这回我看中一株大的,强壮的根系多少代表了一点过冬的能力。问过价格,不假思索地给了钱,起身准备走时,一抬头和老板意味深长的笑容撞了满怀。

这株藿香确实在一众菜苗中大得惹眼,大半截身子露在袋子外边招摇过市。没走几步,一位大爷凑过来问:“你这藿香多少钱?”刚回答完,又一位大姐探过头来:“这藿香多少钱买的?”不到半个小时,手上这株藿香就被人问了七八回。我正纳闷,怎么大家对这株藿香的价钱这么感兴趣,又一位孃孃靠过来打听。“五块钱一株,”我瞟了眼手中的藿香,忍不住多问一句,“是不是买贵了?”“唉……也不贵,不贵,那么大一株呢。”可是孃孃脸上勉强的表情说明了一切。在集市上,讨价还价这条不成文的规定,和明清的街道一样被保留了下来。哪怕是从未谋面的陌生人,村民们也生怕你吃亏,走过路过都狠狠暗示:买贵啦!

17. 采购完毕,日头已经把地面晒得有些发烫,集市一下空旷了许多。快要走出古镇时,一位孃孃在前头推着三轮车打趣自己:“菜都蔫咯,还没卖出去。”我快步上前一看,两把冬寒菜,一把小白菜,皱皱巴巴地躺在车里。孃孃见我上前,连忙打广告:“今早地里现摘的,绝对新鲜。”“车里的菜我都要了!”我顿觉豪气冲天。孃孃连忙扯了个大袋子装菜,生怕我后悔似的塞到我手里:“我这菜都是自己种的,绝对好吃!”说完带着爽朗的笑声推车走了,连背影都透着喜悦。孃孃开开心心回家,我也有菜吃了,真是一举两得。

很喜欢赶这春天的集市。商贩们兜售着自家的种子和蔬菜,来往的村民采购着自己所需的物品,狭长的街道里,讨价还价的声响此起彼伏。生活的烟火气就藏在古街的每一块石板缝里,细碎,绵长。

18. 人鼠大战

我和老鼠的战斗在一次次拉扯中愈演愈烈。

刚上山那会儿,我在堂屋里画画,老鼠总是顺着墙边溜来溜去。我也不管。夜晚太安静了,有些活物在动,感觉还挺好。偶尔有一两只虎头虎脑的,从墙缝的洞口钻出,顺着桌角哧溜上桌,东张西望一番,突然与我四目相对,吓得立马缩回洞里。

就这样,我和老鼠保持着安全的距离。一来二往,老鼠摸透了我的脾气,胆子越来越肥,见了我也不躲,该走走该跑跑。最夸张的一次,两只老鼠干脆在我面前打起架来。大老鼠咬着小老鼠的脖子,小老鼠也不甘示弱,一个翻身把大老鼠压在身子底下,就这样打了好几个来回,最后以小老鼠一声惨叫结束了这场斗殴。我还得去给它们收拾残局。

19. 这般宽容放纵,导致老鼠们彻底没了边界,越来越过分。它们喜欢躲在衣柜里吃东西,吃饱了干脆住下,还咬坏了我最喜欢的一件衣服。夜里动静更大,总在楼顶爬来爬去,甚至窜到床上,吓得我从梦中惊醒,大半夜还得起身拿根棍子找老鼠干架。干架最火大的不是打不过,而是你全副武装准备就绪了,却看不到敌人的影子。于是我只好拿石头把每个老鼠洞都堵上,以为这样就没事了。刚要睡着,木板墙又传来吭哧吭哧声,没错,老鼠又在啃新的洞了。我赶紧抄起棍子,四处敲打震慑。又一个不眠之夜。

人鼠大战的滑铁卢,发生在我下山半个月之后。回来推开门,我彻底傻眼——床被老鼠占领了!它们不仅在我床上拉屎撒尿,还把被子咬得乱七八糟,棉絮四处滚落。

20. 领地被侵犯,这还怎么忍?我当天就找来几个铁笼子——村民抓老鼠或偷玉米的松鼠专用款式——在笼子一头放上几颗玉米,外加一块肉,等老鼠上钩。可老鼠们贼得很,对这些戏码早见怪不怪了。无奈,我还是使出了撒手锏粘鼠板,放在它们必经的路口。第一回粘上两只探路先锋,但仅此而已,它们很快就总结出战斗经验,学会绕开粘鼠板。

退无可退,我决定求助于大自然克制法——养一只猫。

在村民家帮忙改造墙面的时候,刚巧碰见一只小猫掉进厕所旁边的小洞里,惨兮兮地喵喵叫着出不来。小猫被救出后,一直守在边上看我们在墙上画画。村民见我喜欢,就把小猫送给了我。我摸着小猫的头说:“跟着我吃不了大鱼大肉,只能喝米汤了。”就这样,小猫“米汤”入住青草居,挂帅“剿鼠将军”。

21. 在山里养猫和城里大不相同。城里的猫关在房间里,活动范围很小,吃喝主要仰赖主人爱的多少。米汤则不同,出入自由,全凭本事。毕竟整座山都是它的猫砂盆,整条溪流都是它的水源。刚来那会儿,我吃啥,它也吃啥。但我饮食不规律,有一顿没一顿的。猫可不行,到点了就在身边蹭,蹭得人受不了,最终改用猫粮,每天早晚各投喂一次。有时米汤还不吃,多半是打猎成果太过丰盛——抓老鼠、抓小鸟、抓溪里的冷水鱼,手到擒来。

我和米汤的相处,仔细想来,是刚刚好的亲密关系。每天各忙各的,我在家画画,它满世界乱转,偶尔一起出门放个羊。到了饭点或是暮色将至,米汤总会喵喵叫着回到温暖的小窝,在我脚边绕两圈寻求抚摸。我们彼此自由、互不干涉,又相互取暖。

米汤来了以后,老鼠好像就突然消失了。我再也没有为老鼠烦恼过。

22. 入冬

当我手接一片落叶时,便知道季节的齿轮又悄悄转动起来。

林下的草木总是最快退出,早早藏于地下。天越冷,白山茶花开得越是洁白。入冬前还会迎来一次大霜,薄薄一层带颗粒的白,覆在草木上。太阳一照,霜又化作水浸入泥土,用冰凉的温度告知地下的居民:冬天就要来了。随着一场初雪,便真的入冬了。

入冬后,常见到一些砍竹人出没。山上有不少竹子,用处各不相同。野生的拐棍竹、箭竹、刺刺竹是野生大熊猫的食物,牛尾竹和甜竹则是村民种来吃笋的。砍竹人要砍的,是人工种植的白夹竹。这种竹子产量大、韧性强,是建筑、造纸、编织的重要原料。砍竹人每天潜入竹林深处,带上干粮和水,从天亮一直砍到下午两三点,再将砍下的竹子打包成捆,拖行下山,放在路边等大货车来运走。

23. 一开始我还纳闷儿,天寒地冻,穿得厚实也不方便干活,为什么非得这时候砍竹子?问了才知道,冬天竹子水分少,砍下的竹子不生虫,才能放得久。这是一般农家年末的最后一笔收入。

到了深冬,白雪覆盖了整个村子,村民们彻底放下地里的活儿,在家待着。可就是在家也并不闲着,一有空就劈柴锯木头,直到房前屋后都堆满木头,这才安心。

生火是冬天必备的生存技能。一开始我不得要领,搞半天都没法把铁盆里的火生起来。后来我发现,干燥的杉木叶子最适合引火。将杉木叶放在柴火下点着,很快火就能旺起来。

24. 不过,我还是最喜欢去村民家里烤火。他们的房子大都是三合院,有个宽阔的院子,通常把厨房安置在东边。厨房很宽敞,灶台上一大一小两口炒菜铁锅,旁边还有一个专门烧水的铝制锅。灶前有个圆形火坑,有的用石头镶边,有的箍一圈铁圈。冬天用火都在这火坑上。火上永远挂着烧水壶,咕嘟咕嘟冒着热气。火坑上头挂着猪肉和香肠,柴火冒出的烟不紧不慢,熏得它们变干变色,香气四溢。村民们烧柴比我大气多了,总是一整棵树放火坑上烧。火堆里常埋有土豆,火边放着玉米馍馍,不管饿不饿,总想吃上两口。冬天的冷,让人聚得更紧,有说不完的家常。

25. 冬天人就容易懒洋洋的,挨着火画画,时间久了视线迷糊,抬头张望,总有野趣映入眼帘。红嘴蓝鹊喜欢在冬日造访厨房外的水缸,灰头灰雀总在灌木丛里蹦跶。有一回,一个娇小的身影在凳子上翘着尾巴左右蹦跶。它转头看我,刚好迎上我的目光,对视几秒,便摇摆着尾巴飞走了。它叫鹪鹩。庄周《逍遥游》写道:“鹪鹩巢于深林,不过一枝。”意思是鹪鹩在林中筑巢,只需要一根树枝。相比之下,我们需要的东西显得那么多,殊不知自然的智慧是“够用就好”。

26. 深冬的山谷很静很静。树枝被雪压断,落到地面上,没有一点声响。小猫米汤在壁炉边的柴堆上打盹儿。人在火炉边也变得慵懒,双手蜷缩,本能地抗拒着冰冷的画纸。于是围着火开始烤各种吃的,从玉米馍馍到板栗红薯再到烤肉,不断升级。

久坐之后,也还是想出门走走看看。正在飘落的雪花静悄悄的,仿佛每一片都知道自己该落在什么位置。我的位置又在世界的哪一处呢?雪地里早已落满一排排脚印,那是村里的猫狗留下的。在村子醒来之前,它们已经在山中巡视过好几圈了。

27. 辨别积雪下的草木们成了我的小游戏。里白(蕨类植物)的叶片一层叠着一层向下垂挂着,叶上的积雪松软得像棉花。野绣球的伞形种子盛满了雪,四周点缀着蝴蝶翅膀般的萼片,宛如一道小巧的点心,精致得让人想咬一口。木姜子的枝条虽细,雪还是有办法落在上面,它的花苞紧闭,静候一缕春风来将它唤醒。远山层层叠叠的森林也白茫茫一片。

我站在高处,绕着山谷转了一圈又一圈,心情顿时开阔起来。那些惦记着未完成的事、长时间独居山间带来的复杂情绪、深夜里沉陷的自我怀疑,都随着雪花飘散,连身体都变得轻盈。闭眼深吸一口雪中的空气,清冽,带着释放的快感。此刻不为别的,只为一片雪花停留,欣赏独属于冬的景色。坦诚地感受每一次不同的自己,感受寒冷的存在。