【乡居散文·山居四季】篇伍 我的邻居们 完结

1. 白果仙

1. 白果仙

琉璃村有一棵活了千年的银杏树,枝长如伞盖,主干粗壮,四五个人手牵手才能合围一圈。村民奉为“白果大仙”。既是神仙,必少不了各路传说。

一说这树是明末一位商人栽下的。商人牵着马,驮五十斗银子爬上琉璃坝,想要施舍给穷苦百姓却没找见人影儿,无奈马也累死了,银钱驮不回去,只好就地埋起来。这棵树就是宝藏埋藏的标志。不过,几百年过去,也不曾有人当真寻到宝。

银杏树越长越大,粗壮的树干上垂下许多树乳。一位村民割下树乳,雕成婴儿模样,送给了久未得子的亲戚。一年后,亲戚竟得了个大胖小子。这下银杏树声名远扬,慕名前来的人或祈福,或求姻缘子嗣。仙树有求必应,大家的愿望大多都实现了。

2. 从宝树到仙树,自然不能随意侵犯。于是又有一说,有个来村里探亲的木匠,见白果树这般高大,连声称赞好木材,抡起斧头就要砍。路人劝阻,怕伤了仙树遭报应。木匠不听,一斧头下去,豁口处竟流出血水。木匠吓得连夜离开,回去后久病不愈,咽气前为砍仙树后悔不已。

日子久了,大家越发好奇,这究竟是何方神圣?关于白果树真身的传说又应运而生。两名道士途经此地,见白果树灵气非凡,垂下的枝条如仙人裙裾一般,便欲探其真身。道士取出一个半平方米大小的木盘,里面盛放细沙,对着白果树一阵念念有词,沙盘上渐渐显出“白英仙姑”四字。乡里乡亲听说这果真是棵仙树,就在树前的平地上立了座“白果仙庙”,供大家敬香祈福。

3. 关于白果树的传说还有很多,都收录在《鸡冠山乡志》中。无需究其真假,多是人们对自然的敬畏,对美好生活的向往。

不过,这棵千年大树确实死过一回。据主持白果仙庙会的黄孃孃说,几十年前,银杏树身上扑朔迷离的传奇色彩,给它带来了厄运。“破四旧”的人们扛着锯子,一下午工夫就把树砍倒了,又用大火烧毁树桩,树前的庙也被推倒。据说,之后的一年里,那些参与砍树的人接二连三意外身亡。整个村子人心惶惶,可还是有些胆大的人想把树桩挖出来拿去卖。挖掘机都开到树脚下了,村主任和黄孃孃拼死抵抗,这才保住树根。

4. 第二年春天,被烧毁的树桩竟从侧面冒出好些嫩芽。村民们激动万分,专门划出一块地方,将这棵历经生死的银杏树当作村里最大的宝贝供起来。

树是活了,可黄孃孃觉得要长久保住树,得把庙再修起来。她声称受到白英仙姑的启示,开始张罗修建事宜。生活拮据的日子里,每家每户只能出一点点木料,勉强将庙搭了起来。三十年间,前来许愿的善男信女越来越多,积攒了一些捐资,白果大仙庙终于得以翻新,才有了如今的样子。

一年还有三次庙会,都由八十岁高龄的黄孃孃主持。庙会当天,一大早就鞭炮喧天,好不热闹。有人点香敬神,有人跪拜祈愿,村里的妇女们在一旁准备斋饭。

5. 但凡有人许愿,黄孃孃都要在口中念一长串叫人听不懂的话,最后敲响台上那口大钟,算是把愿望递给了白果仙。有一回我禁不住好奇,问黄孃孃那一连串密语是从哪儿学的。她也不避讳,大方承认是白英仙姑教的,就在她筹备修庙那阵子,白英仙姑时常来到她床边,传授这段密语。

“既然有人教,那一定也知道白英仙姑的模样了吧?”我笑着追问。

“那当然,白英仙姑白白胖胖,高挑个子,里头穿白衬衣,外头套着深蓝色外套。”黄孃孃有模有样地答道。

6. 庙会仪式结束后,大家围在一起吃斋饭,人多的时候十几桌都不够坐。说是斋饭,其实有荤有素,跟家常菜并无二致——趴趴菜、回锅肉、土豆炒肉等。吃饱和吃好是山里人最看重的事。同桌的村民叮嘱我,一定要吃三碗白米饭,去除“三灾八难”。每吃下一碗就有人帮我数一碗,引得一片哄笑。饭桌上,老人们讨论着村中大事,妇女们拉着家常,远道而来的客人将心底深处的秘密交付于白果树。

如果所求的愿望实现,第二年便要还愿,仪式很简单,在树上系一块红布便是。如今的银杏树上挂满了大大小小的红布。微风拂过,那些美好的愿望也随之化作一缕清风,在山谷间回荡,庇佑着这块土地上的人们。

7. 朱孃孃

四川人对女性长辈一律都喊“孃孃”,这大概是我听过最软糯的方言称呼。朱孃孃是我在村里认识的第一位孃孃,面庞圆润,身形健硕,腰间永远系着藏青色的围裙,略微凌乱的花白头发上总爱扣一顶帽子。她为人精明能干,人称“朱老板”。

这一声朱老板真不是白叫的。在与朱孃孃一次又一次的买卖往来中,我没少“上课”。比如我带朋友在村里闲逛,朱老板会专门寻到我们面前,问我要不要她种的菜,说要拿点给我。话虽如此,其实是想把菜卖给我的朋友。这番心思,朱老板从不明说,却总能等来有意向的人先行开口。也是经历了好多次,我才看懂这番操作。

8. 不过,真正让我伤心的是买鸡蛋和修羊圈的事。

我常在张孃孃那里买鸡蛋,一块钱一个。朱孃孃见闺蜜的鸡蛋销路稳定,有些眼红,便寻思从中赚点差价。张孃孃心思单纯,人比较实诚,朱孃孃则思维活络,在赚钱这件事上脑子转得贼快。她撺掇张孃孃说鸡蛋卖得太便宜了,价格应该高一些。张孃孃觉得有点道理,却也不好意思跟我说。

于是朱孃孃自告奋勇,给我打电话:“你张孃孃说一个鸡蛋一块钱太便宜了,往后要卖一块二。”过一阵子电话又打来:“你张孃孃说一个鸡蛋一块二太便宜了,往后要卖一块五。”看我两次都没意见,过些时日竟又通知,鸡蛋涨到两块钱一个了。

9. 这回我可不乐意了,甚至有些难过。鸡蛋哪里买都差不多,我看张孃孃跟老伴儿两人住在村子最高处,上上下下很不容易,便想帮她销掉一些卖不出去的鸡蛋,多少钱一个本不在意。可是朱老板这些小动作,硬是把这份好意变得不再单纯。

羊圈也是类似的桥段。耕耘叔帮我修羊圈,需要一些木料,他提议去朱孃孃那里买点。前段时间,耕耘叔的儿子志勇哥养的羊啃了朱孃孃地里的树皮,两家正闹矛盾,吵得挺凶。我的高敏感雷达很快捕捉到耕耘叔想要缓和关系的用意,便爽快地答应,从朱孃孃那儿买了一些旧木料。事后我与耕耘叔聊到木材价格,收到如下评价:“不愧是朱老板!”原来,那些旧木板、旧木条顶多两百块,朱老板却足足收了我五百块。感觉自己就像她地里的树一样,被啃了皮也不知道。

10. 我把朱孃孃当邻居看待,她却把我当可以薅羊毛的外乡人,这着实叫人受伤。

不过,一个人怎么会只有一面呢。只要不跟钱扯上关系,朱老板还是挺可爱的。看到好看的花,她会摘来送给我。看到小鸟或大虫子,她会第一时间打电话叫我去拍照。

她有四个孩子,都去城里生活了,老伴儿也已去世多年,剩下她一个人住在山上。也不喂鸡鸭鹅,陪伴她的只有一台电视机。她经常把电视机调很大声,除了看新闻,还会放碟片。碟片是老早以前的《新白娘子传奇》《女驸马》《聊斋》等。《新白娘子传奇》她已经反复看了上百遍,可看到白娘子和许仙离别的场景,她依旧会掉眼泪。

11. 有一回她突然来找我聊天,聊着聊着便提到去世的丈夫,眼泪直往下掉:“他走以后,日子真是太难过了,太难过了……”我一时不知该怎么安慰,只好转移话题聊她的孩子。没想到朱孃孃哭得更凶了:“他是家里老幺,我从小就最疼他,怎么还偷我钱跑下山了……”她语速飞快,夹着浓浓的方言,我听了整整半小时才理清楚来龙去脉。

朱孃孃的四个孩子,老大老二老三很少回来,最小的儿子余老四,倒是过段时间就回来一次。每次回来,不是工作被辞退,就是嫌太辛苦不想干了。这次回来是因为把身份证和户口本弄丢了,一气之下,工作也不找就回山上了。可实在是没钱花,就惦记起家中老娘的钱袋子。回来这几天,看似安安分分待着,其实是在找家里藏钱的位置。寻到钱正准备开溜,被孃孃逮个正着。母子俩在院里拉扯起来,吵得实在厉害,耕耘叔都不敢劝架。僵持了一会儿,孃孃到底拗不过小伙子,一把被推开倒坐在地上。余老四就这样带着钱逃下山去了。

12. 那可是钱啊,朱孃孃最看重的东西。连生病都不愿花钱去镇上的医院看,总是托人带药来将就着。这钱可是靠卖菜卖笋子一块一块挣来的啊。我更不知该怎么安慰她了,只好拍拍她的肩膀,说一些关心话。孃孃气愤道:“这样的儿子不要也罢!你等着看吧,我不会再认他这个儿子。”一个月过后,我去朱孃孃家串门,看见余老四又回来了。母子俩面对面吃饭,相安无事。

虽然朱孃孃总想着从我这儿挣点小钱,但不影响我仍把她当邻居来处,充个话费,交个电费,在网上买点东西什么的,不在话下。有时她也不让我白忙活,会送点蔬菜,或者给小羊带点新鲜叶子。冬天实在没什么可送,就从冰柜里拿出放了很久很久的豆子,有些已经散发出异味。我自然高兴地收下,因为那是她能给我的最好的东西了。

13. 谢大哥

一个陌生女子上山独居,听起来多少有点安全隐患。这个隐患还是双向的。

那是刚住下的第二天午后,我正埋头画画,并未察觉有人靠近。突然,堂屋门口探出一个中年男人的脑袋,眼角的皱纹清晰可见,笑眯眯地来了一句:“小姑娘,一个人住吗?”吓得我一把将笔甩出两米远。

惊魂未定之时,门边又走出几个中年男人,一下子挡住了屋外的光线。堂屋里瞬间暗下来,只留下几个高大的人影投在画桌上,还有我的脑门上。我在心里叫苦不迭:“不会吧,大白天就有奇怪的人来搞事情……”

14. 几下寒暄,才知道这几位是村干部,听说有外来人员住下,特意来看看。后来我才听说,他们是担心我无缘无故上山来,怕是什么逃犯或者毒贩子之类的,故而探个虚实。虽是误会一场,但谢大哥从门口探出脑袋的表情,至今想起仍不免惊心动魄。

相处久了,才发现谢大哥极为热情好客。作为我们村六组组长,他做任何事都尽心尽力。换门牌号,会亲自给每家每户送去。组上老人多,每年就固定时间帮他们买老年保险。夏季遇上暴雨,定要给每家打电话询问情况。村里人都亲切地称呼他“谢经理”。

谢经理家大业大,做民宿和药材生意,农场独占一个山头,种植白及、黄连、黄柏之类的中药。

15. 走进他家,一股浓浓的文艺气息扑面而来。墙上挂满字画,都是往来住店的“文化人”在社牛谢大哥的邀请下留下的墨宝,谢大哥每一幅都如数家珍。民宿小院的东侧,专门置办了一间书房,这在整个琉璃村是独一家的。说是书房,主要还是用来喝茶待客。书架上的书多是气氛组,还有一些当地乡志、某某领导送的奥运图册之类,收藏得十分妥帖。窗前甚至还有一架电子琴,初次登门时,听谢大哥简单弹奏过一些do re mi,虽然有个别琴键已经失声,但演奏者快乐的情绪充满了感染力。

山中村民好饮酒,吃饭的时候不喝上两口,就觉得少了点什么。有一回,谢大哥跟我的房东喝酒,喝着喝着上了头,两人因为地里药材的事吵起来,还动手打了对方。大伙儿极力劝阻,两人才停手,各回各家。令我惊讶的是,第二天酒一醒,两人又凑到了同一桌吃饭喝酒,继续哥俩好。要是换作我,跟人吵完打完,第二天肯定抹不开情面再相见,所以我几乎从不跟人吵架。这种昨日归昨日、过眼皆云烟的飒爽,还真叫人羡慕。

16. 我和谢大哥的革命友谊真正得到升华,还是在一个下雪天。

谢大哥知道我爱闲逛,邀我一同去高处看雪。那天的雪特别大,一脚踩下去都没到了膝盖上。整个村子被树林包裹着,被白雪覆盖着,宛若仙境。我边走边拍照,谢大哥则一路感慨:“我儿子女儿都不愿爬这山坡咯。”

谁知,那年的大雪造成了雪灾,谢大哥的中药地损失惨重,我拍的照片竟成了受灾实证,让谢大哥顺利申请到一笔补偿金。这之后,但凡有往山里走的机会,比如挖野菜、寻天麻、摘山泡,谢大哥都会喊我一道。

山上的人就是这样,一旦恩情被记下,便一直记得你。如此想来,我一个人之所以能长久住下,也是多番受了村民们的照顾。

17. 叔和大爷

琉璃村常住人口约两百人,平均年龄五十岁左右。山里湿气重,又刚好位于华西雨屏带中心,全年一大半时间都在下雨,老人们多少都有些关节炎。不过,他们给我的印象却总是弯着腰,面朝土地默默劳作。

春天翻土种药材,夏天张罗农家乐,地里还有拔不完的草,秋天天一凉,就开始进山种竹子、砍竹子,直砍到下雪为止。冬季总算没了农活,可也根本闲不下来,编一编来年用的背篓簸箕,杀杀年猪,熏熏腊肉,灌灌香肠,再互相串串门,也够忙一季的。

这些忙碌的身影中,最能干的非耕耘叔莫属。他个子瘦高,不抽烟,不喝酒,话不多但热心肠。我在山上搭羊圈、围菜地、安装进院小木门,都没少麻烦耕耘叔,甚至家里的小篮子也都是他帮忙编的。冬天水龙头冻爆了,我首先想到的求助对象,也还是耕耘叔。

18. 耕耘叔家的药材地收拾得整整齐齐,看不到一棵杂草。我出门遛羊,常见他和余孃孃搬俩小凳子,坐在地里拔草。土地也没有辜负老两口的苦心,长出来的药材尤为饱满。收药材的老板每次上山,总是直奔耕耘叔的地里淘宝贝,然后再去别家。

耕耘叔不仅药材种得好,种菜也是一把好手。种出的南瓜色泽艳丽,绵软爽口。平常的青菜、辣椒、茄子更不在话下。最叫人叹为观止的还是他种的土耳瓜,也就是佛手瓜,有一年夏天竟结了一千多个。

一千多个!耕耘叔凭此战绩成为琉璃村的“瓜王”,实至名归。这些瓜陆陆续续一直收到入冬前,给邻居们分了一大圈也没能吃完。

19. 那年夏天,耕耘叔不知背了多少箩筐瓜回家,沉甸甸的,却也满心欢喜。他总说,人最重要的是吃、住、睡,把这几样做好便好了。努力劳作,享受劳作,把家人照顾好,就是他的人生。生活简单,精神富足,或许正是他看起来比同龄人更年轻硬朗的原因吧。

不过,也有不干活儿的活法。包大爷就是其中一个。年轻时用力过猛,长年累月的劳作给身体留下不少伤痛,加上山里湿气所赐的关节炎,一身的老年病。有时走一小段路就喘得不行,出不了远门,只能在家窝着。

在家的包大爷,颇有一些动物缘。他养了两条狗,主人走到哪儿,狗就跟到哪儿。

20. 有一回他家飞来一只信鸽,脚上还戴着蓝色脚环。鸽子翅膀受伤飞不起来,就在包大爷家住下了。包大爷喂了几天,这信鸽竟也跟他形影不离,走哪儿跟哪儿。两只小土狗不乐意,偶尔冲鸽子吠两声,但知道主人喜欢,不敢做什么出格的事。倒是小猫米汤总惦记着,好几回暗中下手,得亏鸽子反应灵敏,这才相安无事。

通常入了夜,我总喜欢把院子灯打开,睡觉才关掉。有一回,包大爷见我一整天没露脸,天黑了也不亮一盏灯,以为我病倒了,于是摸黑来查看。见我没事,这才转身回去,后头跟着一只鸽子两只狗。灯光将他们的影子越拉越长,莫名叫人安心。

21. 包大爷的老伴儿李孃孃,每年都要专门走路去更深的山里祭拜。那儿有一尊刻在大石头上的观音像。我陪着去过两三回,李孃孃每次所求,不过就是希望她和包大爷的身体少些疼痛。

这确实是他们生活中最迫切的需求,以至于一不小心就会被骗子乘虚而入。包大爷曾经刷到一个广告,号称是能缓解身体疼痛的神药。文章说得有鼻子有眼,什么名医推荐,祖传秘药,只要喷一喷,什么疼痛都没了。他满怀期待地跑来让我帮忙网购。我一看这文章,阅读量不到五十,“不要998,也不要98,只要48……疼痛一扫光的不传神药”,怎么看都不对劲儿。我当然没有买,告诉他网上的东西不要随便信,还是正经去医院靠谱。包大爷有些失落地回了家。是啊,没有神药,这满身疼痛,又有谁能替他承受呢?

22. 不过,在老伴儿的照顾下,包大爷的老年生活不可谓不闲适。李孃孃每天都会把饭做好,喊他吃饭的声音中气十足,隔着一条溪我都能听到。我一直纳闷,为什么大家都喊他“大爷”,而管跟他岁数相仿的耕耘叫“叔”呢?有没有可能,包大爷每天只负责吃,吃完带着狗和鸟四处溜达,可不就是一副大爷做派?

后来那只信鸽不见了,不知道是米汤终于得手,还是它养好翅膀飞走了。

23. 过年

一个人在山上过年,也不知道要张罗些什么。

年前下山赶了一次场,添置些炭火,买了菜肉、几捆小烟花,为两把藤椅添了软垫,当然还有一些零嘴小吃。将院前的最后一批落叶扫净,往瓶里插一束山茶花。

除夕这天,时不时有邻居来喊我一起吃年夜饭,我都婉拒了。一来想试试一个人过年的感受,二来人家难得团聚,我怕扰了气氛。

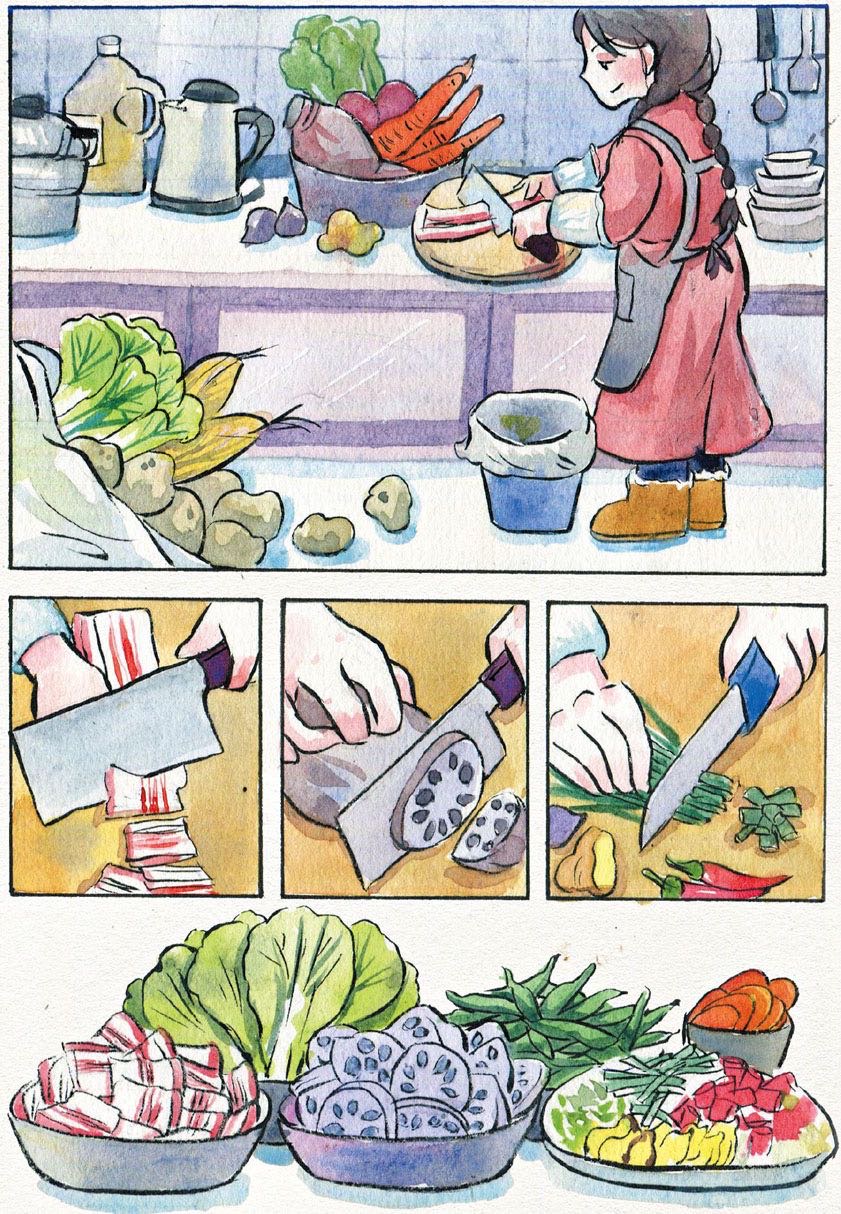

一个人的年夜饭,少说也得四菜一汤:回锅肉、腊肉炒土豆、爆炒青菜、萝卜焖肉、莲藕排骨汤。做了那么久的饭,我的厨艺还是差强人意,并且毫不优雅,炒菜不是火候大了,就是被热油溅到原地弹起。什么时候能像我爸那样从容挥铲就好了。

24. 菜炒好,花生、瓜子、零食果盘一摆,年味就上来了。琉璃和五谷的年夜饭自然也不能少,一大筐新鲜叶子满满当当。为了和小羊共进晚餐,我特地把桌子搬到院子里,底下放个炭盆取暖。一个人两只羊,勉强算是三口之家了。

刚要动筷,就听见一串脚步声靠近。朱孃孃、志勇哥、李孃孃、包大爷和耕耘叔陆陆续续都到了。原来,他们早早吃过饭,陪我一起吃年夜饭来了。大家围桌而坐,嗑着瓜子谈笑风生,好不热闹。

25. 聊了一圈下来,李孃孃关切地拉起我的手,问道:

“有男朋友吗?”

“没有。”我心头一惊,这在老家过年的戏码,上了山还是躲不过啊。

“那我给你介绍一个?”

“这个——不急嘛,我想等一个心灵相通的。”

“哎呀,你说的这些不实在,我也不懂。男方嘛,有积蓄,身体好,你不要太辛苦就行!”

我只好点头如捣蒜,猛扒两口饭。

26. 其实在这之前,朱孃孃也给我介绍过一个对象,准确说是“被相亲”。那天,她带着三五个人来到院中,说想在这儿坐坐,还特意让一小伙坐我对面,说是她的什么远房亲戚(方言说太快了我没听懂)。“这小伙子啊,好得不得了,工作稳定,人也好,还会做一手好饭,你觉得他怎么样?”这下给我问愣了,原来是在相亲啊。朱孃孃拿捏住节奏,接着说:“他家在城里头有房有车,老家在山上,你要是喜欢住山里,等你们结婚了,在山里再盖个新房也行。”小伙子全程微低着头,一句话没有,孃孃圆场说他是害羞。我赶紧回绝,生怕说得不够清楚,往后横生枝节。

好在,山上的催婚仅限于试探,大家得知我的想法后,并不继续纠缠。

27. 相较之下,老家七大姑八大姨的炮火才堪称猛烈。通常先摆出不结婚的后果——现在不早点结婚,以后就生不了小孩,老了没人照顾你。见我敷衍点头,又把矛头指向我父母——不结婚就是不孝,就是你爸妈这辈子没做好父母,你看你妈天天以泪洗面……

这样的话听多了,爸妈真觉得我不结婚是他们失职,人前人后抬不起头。我妈就爱用这招让我心存愧疚,我爸呢,总在四下没人时悄悄对我说:“我们不是逼你,但你要把结婚这件事放心上,多努努力啊。”我倒也不是不婚主义,但着实没遇上合适的对象。有次实在被说急了,脱口而出:“我和别人不一样,别用这些来要求我!”我妈听了气急败坏:“你有什么不一样,不是两个眼睛、一个鼻子出气啊?别整天胡思乱想,还是找个人更靠谱。”我哑口无言。是啊,我有什么不一样?

28. 父母辈对幸福生活是有标准答案的。在我妈看来,女孩一定得找个人依靠,儿孙绕膝才算美满。这些观念我无力改变。从小到大,我一直活在平庸的美好里,在父母的偏爱下天真到有些傻气。对于家庭的渴望,二十多岁幻想过,那时候认为幸福就一种:有个房子,爱的人在身边,有一两个小孩。后来因为会画点画,认识很多朋友,再加上十年的居无定所,才逐渐窥见了自己。

毛姆在《月亮与六便士》里写道:“我承认这种生活的社会价值,也看到这种按部就班的生活自有幸福之处。但我的血液在沸腾,渴望踏上一条波澜壮阔的人生旅途,这种安详宁静的生活固然快乐,却似乎叫我不安。我的一颗心渴望冒险时刻,时刻准备翻越怪石秩秩的高山,渡过暗流涌动的险滩,我渴望变化,渴望一种无法预见的激动人心的生活。”

29. 我所说的“不一样”,大概就是那颗不安又渴望变化的心。当我动了搬进山里的念头,并且真真正正做到后,才知道人的活法可以有这么多种。城市、山间、草原甚至荒漠,都有人在生活——人在哪里都可以活着,关键看自己想要什么样的生活方式。在时间的流逝中,有幸的人能窥见自己的内心,也就能找到答案。我想我找到了,并将努力地、持续地探索着。

邻居们的到来,像是给青草居丢下一串爆竹,噼里啪啦,搅动了年的思绪,惆怅的,温暖的,微小的,沸腾的。不管是哪一种生活,都要活得丰富而坦荡吧。