【乡居散文·山居四季】篇肆 食在山野

1. 打野菜

4月是打野菜的时节。青草居周围遍地是野菜,像水芹菜、鹅脚板、蒿菜,还有四川人最爱的猪鼻拱(也就是折耳根)。

不过,有两种野菜自带仙气——山油菜和鹿耳韭——生长在海拔两千米的地方,想要摘到它们,必须长途跋涉翻越五座大山。尽管每回我都嚷嚷着腿断了,腿断了,再也不去了,可只要隔壁李孃孃一吆喝,我的腿还是按捺不住跟了出去。

通常打野菜要等一个大晴天。有一年春雨下个没完,我和李孃孃一冲动,顶着阴雨天就出发了,结果回程的时候雨越下越大,脚踩的泥土越陷越深,肩上的野菜越背越重,直接被淋成落汤鸡回来。我感冒了大半个月,抽着鼻涕烤着火发誓,以后说什么都得等天晴了再去。

2. 但即便是大晴天,打野菜也是相当不易的。要准备的东西就有一箩筐:一个大口袋、一段宽边绳子、一些水和干粮,还有一把砍刀。待阳光把叶上的露水晒得差不多时,我们就踩着光往深山里走去。我三步并两步,蹦跶着往前小跑。李孃孃则不慌不忙地迈着步子:“着什么急,路还长着呢。”果然,才翻过两座山,我就瘫坐在地走不动了,李孃孃依旧迈着稳稳的步子匀速向前。

灌木丛里有条隐秘的小路,只有打野菜的山民才知道。这条路年年砍,又年年长。在无人造访时,植物们肆意生长,紧挨着彼此,生怕遗漏了每一寸阳光。

3. 有一种叫“马蹄叶”的植物,枝条上的倒钩非常厉害。每次穿越灌木丛,我的衣服都要被钩出好几个洞,早上精心梳好的麻花辫也被钩得发丝乱飞,甚是狼狈。每当这时,李孃孃都会帅气地从身后抽出砍刀,眼神坚定地对着荆棘丛一通挥舞,硬生生砍出一条路来。

走过灌木丛,来到视野广阔的第三座山头。一架飞机横穿天际,留下一串长长的尾巴。飞机穿越云层,轰轰作响,很快就没了踪影,身后的航迹云越来越长,向外散开。等我们穿过山坡又要进林子时,已经找不着飞机驶过的痕迹。

4. 这大山不知走过了多少人,也如这航迹云一般没有留下什么。

第四座山里有一片柳杉林,和一段接近90度的陡坡。我们手脚并用,全部的注意力都在攀爬上,话都不敢多讲一句。很快,热气在胸腔沸腾,不停地从领口冒出,脑袋开始发胀,脚上像是拖着二十斤沙包,每多走一步都是煎熬。

就在我觉得自己快不行时,一缕阳光穿过柳杉林,洒在石壁上。石壁上是成群的报春花,紫红色的花瓣透着光,在微风中阵阵摇曳。

我被这紫红色的海洋震撼到,双脚仿佛注入了紫红色的动力,飞快攀到石壁旁,满心欢喜地坐下。我知道这景致并不属于我,它属于山谷,只因偶然路过,彼此多看几眼,待上一会儿,就能让我蓄满力量。远远听到孃孃唤我,便再次起身追赶。

爬上柳杉林,已经有零星的山油菜出现了。

5. 我们翻越最后一座山,终于到达有成片野菜的树林,村民唤这个地方“矮窝棚”。林下有两种野菜,一种是村民口中的“山油菜”,其实是十字花科的紫花碎米荠。另外一种村民叫“鹿儿韭”,是百合科葱属的卵叶韭,因味道似韭菜和小葱、叶片似鹿的耳朵而得名。

两种野菜像是约好了似的,左右各占一片山坡,界限分明。

每年春天的山野之气,就这样被村民们冷藏起来,成为逢年过节招待客人的限量版美味。这是山里人念念不忘的味道,由自然给予山里人,山里人又分享给山外人,满载着采摘者沉甸甸的心意。

6. 天麻炖鸡

每年6月,一种叫噪鹃的鸟在房前屋后准时开嗓。“哦呜哦呜”的响声,即便穿过厚实的瓦片和木板墙,仍有回旋的余地,打碎一切睡懒觉的念想。怪不得名字里有那么多“口”,真是鸟如其名。噪鹃一叫,就正式宣布:挖天麻的时候到了。

找天麻需要在坡上来回寻觅,没点耐力和运气,很可能空手而归,所以山里人常结伴一同寻天麻。

青草居周围的山坡上就有天麻。有一回,谢大哥带着十来个好友去寻天麻,路过青草居时邀我同往。就这样,浩浩荡荡的队伍往山坡上走去。到了地点,大家四处散开,抽出挂在背后的砍刀,弯腰在草间挥舞,开始地毯式搜索。我没见过天麻在土里的样子,只好边找边问:“是这个吗?是这个吗?”

7. 十来个人找了一个多小时,没有半点收获。突然谢大哥的声音从远处传来:“找到了,找到了!”四散的人群闻声聚拢,三步并两步跑过去。一对夫妻率先到达,忙问:“在哪儿,快让我们看看!”

等众人到齐,谢大哥不好意思地摸着头说:“虽是豁(四川方言,表示骗、哄)你们的,但请你们吃这红彤彤的鸡公泡,不也没有白跑不是。”大伙儿顿时泄了气,坐下休息,无心再找。那对夫妻却斗志昂扬:“今天必须找到,找不到就睡这山坡上了!”怀着必胜的决心,他俩拿着砍刀又找了起来。

很快,远处传来丈夫的声音:“找到了,找到了!”大伙儿只是循声望了望,没人起身。这时,妻子也兴奋地大喊:“真的有,好几个在一块儿呢!”大家有些按捺不住,互相对视一眼。“你们快来看啊,不来别后悔,我们就独吞拿回家了哟。”

8. “轰”的一下,大家拔腿起身。果真,好几株天麻凑在一起,在草丛中刚冒出个尖尖。

谢大哥说:“天麻就要刚冒头时挖才好,如果长长了开出花,那土里的块茎就已经被掏空,没有营养了。”看到挖出的三块天麻,大家又恢复了干劲儿。很快,四面八方都传来收获的喜讯。我实在眼拙,一个也没找着,但这热闹凑得还挺开心。

村民们挖来的天麻,通常卖一部分,留一部分。留下的天麻拿来炖鸡,鲜美又滋补,邀请亲朋好友一起来喝,是初夏的仪式感。

第一次喝天麻鸡汤时,总觉得有股怪怪的“鸡屎”味,心想可能是鸡没处理干净,吃人嘴软,没敢说。第二次再喝,还是这个味道,忍不住问了,才知道野生天麻炖出来就是有这股鸡屎味。不喝白不喝,我捏着鼻子灌下两大碗。

9. 天麻开花时像一把射出的箭,所以还有个好听的名字叫“赤箭”。天麻的独特之处,在于无根无叶,需要和土里的蜜环菌合作,才能发芽生长。在土里潜伏孕育两三年,当块茎长到足够支撑开花结果时,天麻便破土而出。

听耕耘叔说,老一辈挖天麻是有规矩的。天麻要和土里的菌丝合作才能长起来,所以不能破坏菌丝,挖过的地方要用泥土盖好,这样来年还会再长出天麻。耕耘叔说他小时候这附近到处都是天麻,现在半天也找不着几个。原因之一就是频繁的破坏式采挖。

大部分天麻茎秆是红色的。有一年李孃孃挖到绿天麻,说是在山里住了几十年头一回见,小心翼翼地将这碧绿色宝石一般的天麻捧在手上给我看。李孃孃说把天麻块茎放回土里,会继续开花结果。

我一寻思,天麻是兰科植物,花必定也好看!于是豪掷两张毛爷爷,换回四块天麻块茎。两块红的,两块绿的,仔细栽种起来。

10. 黄连花炒鸡蛋

一早起来,空气里仍带着冬日的寒意。树木还没有抽芽的迹象,土里的野韭菜却不畏寒冷冒出头来。几只小鸟在附近蹦跶,没等我看清是什么鸟,它们便躲进了灌木丛里。我捡了些柴火喂给壁炉,简单早餐后便投入一天的工作中去。

过了中午,邻居家的狗连连叫唤起来——有人来串门了。朱孃孃与张孃孃推开院前的小木门前后脚进来,边走边聊天,进屋围着壁炉坐下。

她俩是好闺蜜,从年轻时耍到现在,年纪大了经常互相帮忙干活儿,一起打发闲散的时间。不过,关系再好,哪有不吵架的闺蜜,有时候她俩吵得不可开交,还会分别找我说道说道。我常常坐着听她们各自说完,觉得这两位孃孃甚是可爱。

11. 朱孃孃掏出手机,叫我帮忙把垃圾短信清理一下。普通的老年机短信容量只有六十条,收件箱动不动就满了,满了就卡住。每次手机信息一满,朱孃孃就会跑来找我。而张孃孃大都是充话费的时候来求助。自从我在村里住下,但凡手机出点故障,或者需要充个话费、存号码、交电费之类的,老人们都会来找我帮忙。而我也乐此不疲。

清理完垃圾短信,我将手机递还给朱孃孃。她赶紧按了按电话簿,每按一下,嘴里都念念有词,按顺序报出电话簿里的姓名和号码。我的姓氏是C开头,长年盘踞在电话簿首页。听到自己的名字被郑重其事地念出来,怪不好意思的。

12. 终于,朱孃孃找到一串号码拨了出去。那头刚“喂”了一声,朱孃孃就接住话:“我这儿黄连花开了,想吃吗?明天下山给你带点过来?”

一连打了好几个电话,得到的都是肯定的回答。她俩立马决定不在这里烤火了,起身准备去摘黄连花,明天就送下山。我刚好画累了,于是拿上托盘就跟了出去。

朱孃孃的水杉林地里,树干挺拔,枝条分明,每到冬季都会落下厚厚一层水杉叶子,长年下来土质非常松软。黄连花就栽种在水杉林下。在春天到来之前,黄连花需要冲破水杉的落叶层,开出低调的花朵。花朵呈黄绿色,茎干渐红,要俯下身来才能看清。

13. 我们三个开始专心采摘黄连花。我一边摘,一边还不忘用手机给花拍特写,扭头一看,张孃孃手里已经握了一大把,速度之快令人叹服。

朱孃孃手里也握了一大把,边摘嘴里还嘟囔着:“吃过了人生的苦,才觉得黄连花的苦算不得什么。”

看她们弯着腰,身手敏捷地采摘黄连花,我想,这黄连花的“苦”,大概是孃孃们人生的一股味道,载满了种种记忆:或是在田间劳作的日常,或是挖黄连的喜悦,又或是她们与土地常年的一种默契——只要俯身耕耘,就会有收获。而很多记忆也会留在人们的味觉里,每年特定的时候,便想要回味一番。

14. 我摘上一小把就回来了,晚上炒两个蛋绰绰有余。按照孃孃们传授的方法,将黄连花焯水切成小段,再打两个鸡蛋,切好的黄连花放进蛋液里搅拌一下,只等锅里的油热好,刺啦啦翻炒一通就完成了。

预料到肯定有些苦,往嘴里夹时做了一番心理准备。没想到嚼了几下,还是直伸舌头——不是一般的苦啊!跟苦瓜炒蛋还不一样。苦瓜炒蛋仔细吃还有一丝丝清甜,而黄连花炒蛋就是纯苦,苦味在嘴里辗转徘徊,久久不肯散去。两相对照,米饭竟比平日多了几分甘甜。满满一碗米饭,就着这盘黄连花炒蛋,吃了个精光。

我的味觉记忆里,也添了一种黄连花的“苦”。

15. 野果自由

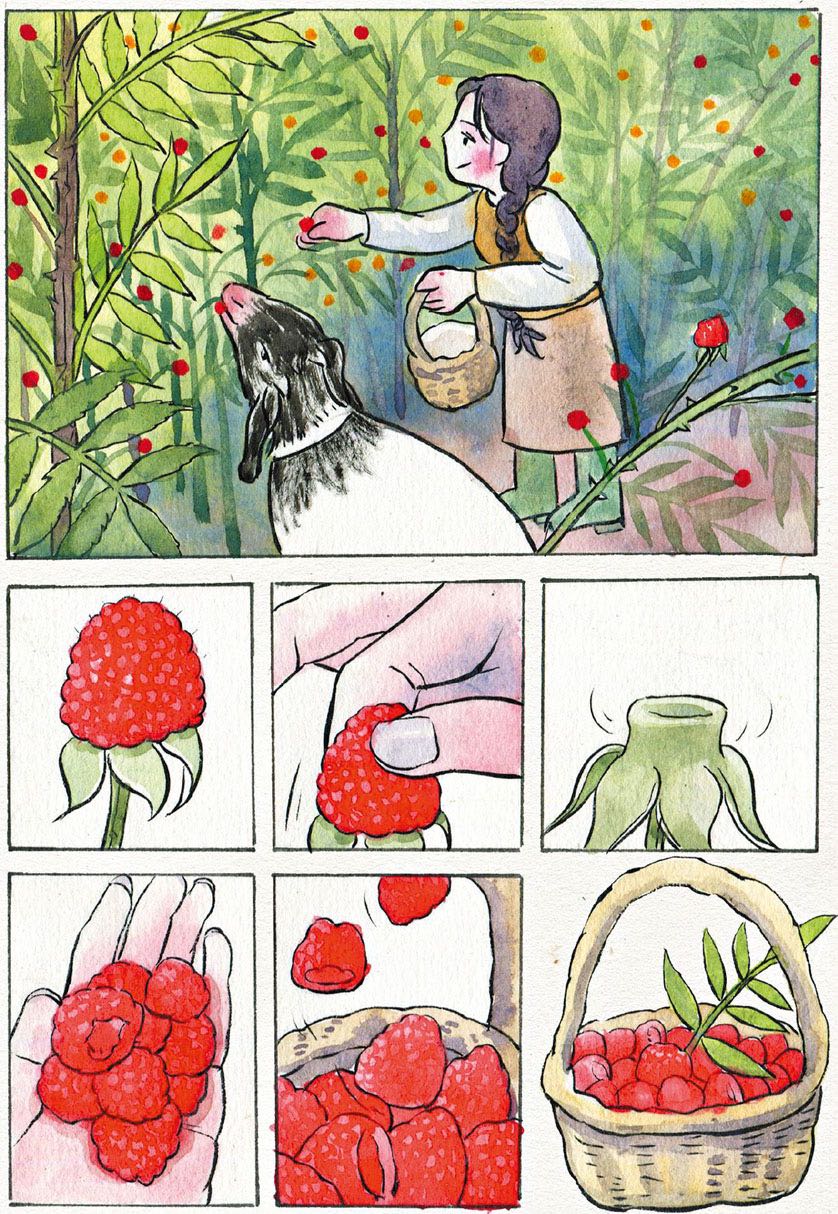

我爱一切浆果,但大城市动辄七八十一斤的树莓,总让我觉得自己不配。这方面的尊严在住进山里之后,全都捡了起来。山莓、空心泡、胡颓子、野草莓,出门随便走两步就能吃到,还管够。

山莓是最早送进嘴里的。到了5月,熟透的果实红彤彤的,轻轻一碰就会掉落。采摘山莓最好赶在下大雨之前。雨后的果实中多了一分水汽,没那么清甜。

半个月后,又到了空心泡登场的时节。空心泡,顾名思义,中间是空心的,个头比山莓大。村民喜欢叫它鸡公泡,红彤彤的颜色,密密麻麻的肌理,还真有点迷你鸡冠的样子。摘一把火红的鸡公泡放进嘴里,汁水透进味蕾,酸甜可口。写到这儿,我又禁不住咽了下口水。吃不完的空心泡,拿来做果酱正合适。

16. 山里的果子也并不是千篇一律的清甜。苦涩的胡颓子秋天开花,春天果红,果实要经历一整个寒冬才能由绿变红。红透的果实挂在枝头,看着诱人,入口却涩得要命。同样难吃的还有野李子,果实看似饱满,咬下去竟没什么汁水,还涩一嘴。山核桃、野板栗看着个头大,脱掉外面那层果壳一看,里头的果核小得不够塞牙缝。

野樱桃还算有几分姿色,奈何果肉薄薄一层,说是果皮直接包着果核都毫不夸张。话虽如此,我每年摘得也很起劲儿,因为这满树的果实从来不愁没人光顾,很快就会被鸟儿和昆虫吃完——它们可完全不介意汁水多不多、果肉厚不厚。

17. 要说色香味俱全,我还是最爱姑娘果,学名毛酸浆。整个夏天,它都默默躲在草丛里,直到8月果红了才会被发现。朱孃孃每年都喊我去野地寻姑娘果吃,边摘边感叹:“红姑娘可是个好东西,去火降热少不了它。”

摘回来的姑娘果色彩丰富,有渐变的层次,相比吃我更喜欢玩。将果实按照颜色接力摆放——绿、红绿相间、红、红褐相间、褐色——四季轮回,仿佛就浓缩在这小小的弧度里。

18. 杀猪饭

小山村的年味,从杀猪饭开始。

养了一年的猪,肥硕健壮,浑身是宝,成了村民们庆祝丰收、维系情谊的载体。

头一回跟杀猪饭的主角近距离接触,还是在我家院子里。我正埋头画画,隐约瞥见一个粉色的高大身影冲进院里,紧接着是一阵哼唧哼唧的急促声响。推门一瞧,竟是只两百多斤的大家伙——李孃孃家的猪越狱了!猪兄不慌不忙,在院中悠闲散步。我饶有兴致地看着,体会被一只猪撞破宁静的奇妙感觉,玄幻,又有点滑稽。在李孃孃闻讯赶来前,我对猪兄道破天机:“不要吃太胖,否则会被杀掉。”事后证明,它并没有听从我的劝告。

19. 村里沈姐家每年必做杀猪饭,邀请过去一年互相帮忙的朋友来享用年味。我的第一顿杀猪饭就是在这里吃的。从青草居去她家,需要徒步翻越两座山头。我到的时候,正赶上三位大哥给猪刮毛。大哥们分工明确,一人负责头部,一人负责身体,还有一人不断舀水,冲洗刮下来的猪毛。大伙儿有说有笑,手上的刮刀却一点不含糊。刮完猪毛,就该开膛破肚了。大哥们剖开猪肚皮,取出猪肺、猪肝、猪肚、猪肠、猪心这些内脏,一丝不苟地处理起来。

老木房子的红灯笼亮起时,屋内早已热闹起来。特制的番茄浓汤咕嘟嘟翻滚着,一盘盘猪肉、鸭肉、切片冷水鱼在桌上热烈地摆开,火锅的香气四散氤氲,驱散着冬日的寒意。

20. 这样的场合,当然少不了自家泡制的“午夜狂奔”酒。听说喝了此酒能让人精神振奋,午夜里狂奔不止。泡酒的原料其实是淫羊藿的根和叶子。淫羊藿是一味中药,可以温补肾阳、祛风除湿。不过,从酒的取名来看,村民们显然有些夸大了它的药效。宴席间你来我往,碰杯吃菜,说说今年有多不容易,再聊聊子女让人操心的事。置身于这样的家常中,被山间的烟火气包裹着,我不免有些恍惚。

过年前,总有人家杀猪,大家伙儿吃完这家吃那家,来来回回像流水席一样。村民们彼此都是“竹根亲”,随便哪家都有些沾亲带故。春夏秋三季因忙碌而疏于交流的情感,在冬天一次次吃饭、喝酒、吹壳子中迅速浓烈起来。

21. 宰下的猪肉,一顿是吃不完的。除了赠予亲朋好友,还有一个储存和烹制的撒手锏——熏腊。把一部分肉绞成泥,灌进猪肠,另一部分划成块,撒上盐,钩上铁钩,统统挂到灶前的火坑头,熏成腊肉。开农家乐的人家还有专门熏腊的小房子,火不能断,一熏就是好几天,直到肉干变成油亮的红褐色。

冬日登高,总能望见家家户户的烟囱冒着烟,房梁上挂着熏好的腊肉香肠,就像这山里的日子一样,看得见,摸得着。